Quatre semaines de mai et juin 1940 : les Pays-Bas tombent, la Belgique tombe, la France va capituler. Ne reste que le Royaume-Uni à résister – tout seul – alors que les 300 000 hommes de son armée de métier sont piégés à Dunkerque, encerclés sauf par la mer. Que faire ?

Comme d’habitude, les élites se divisent en deux camps : ceux qui veulent « négocier » et ceux qui veulent « résister ». Dans ces heures sombres, pas de moyen terme. La négociation est une démission de plus après Munich, après l’invasion de la Tchécoslovaquie, après l’invasion de la Pologne. Négocie-t-on avec les dictateurs ? Staline avait coutume de dire : Ce qui est à nous est à nous, ce qui est à vous est négociable. « N’a-t-on jamais appris la leçon ? » s’insurge Churchill (Gary Oldman) face à Halifax (Stephen Dillane).

C’est que le Premier ministre de 1940, Chamberlain (Ronald Pickup), quitte le pouvoir : comme certains présidents français à l’aise dans leur fauteuil, il n’a strictement rien foutu en prévision de la guerre. Tout se devait d’être négociable et la Flotte comme l’Empire étaient des puissances avec lesquelles il fallait compter. Qui nommer ? Le vicomte Halifax qui a l’amitié du roi George VI qu’il appelle familièrement Bertie (Ben Mendelsohn) et qui est ministre des Affaires étrangères ? Mais, comme Fabius sous Mitterrand lorsqu’il s’est agi d’appliquer « la rigueur », comme les conservateurs britanniques du Brexit qui ont poussé Theresa May et ne veulent surtout pas la renverser, personne ne veut faire le sale boulot. Gouverner quand tout va bien est excellent pour sa réputation ; quand tout va mal et qu’il faut prendre des décisions pour le pays, il n’y a plus personne.

Churchill, qui a l’oreille des deux camps, y va donc et forme une grande coalition. Il prend la précaution de nommer à son cabinet ses principaux rivaux, afin de les tenir à l’œil. Halifax et Chamberlain n’attendent qu’une occasion de le renvoyer en démissionnant avec fracas du gouvernement pour entraîner le désaveu du parti conservateur envers le Premier ministre. Avec la flotte immobilisée à bonne distance des côtes par l’aviation nazie, avec les avions anglais trop peu nombreux réservés à la défense du territoire, avec l’armée tout entière dans le nord de la France et celle-ci qui abandonne, seule « la négociation » via la médiation italienne de Mussolini paraît la voie raisonnable.

Car les Anglais sont gens raisonnables, du moins parmi les élites formées à Eton et Oxford aux stances de Cicéron. Sauf que la politique, en ses moments les plus graves, est avant tout passion. Il faut « en vouloir » comme on dit aujourd’hui ; laisser jaillir sa volonté de puissance aurait dit Nietzsche qui n’aimait pas l’embrigadement des masses – donc le futur nazisme. Nul n’accomplit rien par pure raison mais poussé par ses passions et instincts, qui stimulent sa volonté.

Churchill en a – trop, disent certains : l’échec du débarquement aux Dardanelles en 1915, mal préparé, ne lui est-il pas imputable ? Churchill hésite : le roi a peur des réactions imprévisibles de cet ivrogne qui prend un whisky au petit-déjeuner et une bouteille de champagne à chaque repas, le gouvernement ne tient qu’à un fil. Puis Churchill écoute : sa femme (Kristin Scott Thomas) qui lui assure que par ses propres failles il prendra une décision humaine ; sa secrétaire (Lily James) qui a un frère vers Dunkerque dont elle est sans nouvelles et qui veut savoir – mais qui lui apprend aussi que sa façon de faire le V de la victoire signifie dans la rue « va te faire foutre » ; son roi qui décide de rester finalement sur les îles britanniques au lieu de se réfugier au Canada ; le peuple en prenant pour la seconde fois de sa vie le métro londonien. Tous lui disent qu’il vaut mieux résister pour garder son honneur, que négocier une fois de plus un abandon certain. Le fascisme ? « Jamais ! » crie la foule, jusqu’à une petite fille. Le Premier ministre cite le héros romain Horatius Coclès chez Macaulay : « Tôt ou tard la mort arrive à tout homme sur cette terre, comment mourir mieux qu’en affrontant un danger terrible » – et un passager noir le complète : « pour les cendres de ses pères et l’autel de ses dieux ? »…

Mais pour cela, il faut dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Au roi, au grand cabinet, aux parlementaires, à la nation, aux alliés américains qui jouent pour le moment la neutralité. Il faudra, pour assurer l’évacuation de Dunkerque, sacrifier les 4000 hommes anglais et alliés, dont la 30ème brigade motorisée commandée par le général Nicholson à Calais. Eux ne seront pas évacués (mais ne subiront dans la réalité que 300 morts).

Churchill se lance dans un discours à la TSF, puis à la Chambre. Il emporte l’adhésion : la résistance aura lieu, dos au mur, mais la mer est un obstacle à franchir, et les chars allemands avancés trop vite n’ont plus d’essence – quant à Hitler, il arrête l’offensive par « miracle », souhaitant probablement ne pas affronter le Royaume-Uni. Tous les bateaux disponibles sont réquisitionnés pour l’opération Dynamo le 26 mai, depuis les 9 mètres de plaisance jusqu’aux cargos de commerce, pour rapatrier l’armée depuis Dunkerque. Le temps se met de la partie, couvert et pluvieux, ce qui inhibe les chasseurs du ciel à croix gammée. Une fois l’armée de retour dès le 3 juin, l’invasion est beaucoup moins probable – et l’Amérique se réveille lentement pour livrer du matériel et des avions.

Pendant ce temps, la France est en débâcle – avant tout morale. Le haut commandement militaire ne fout rien ; Paul Reynaud, président du Conseil (Olivier Broche), pourtant convaincu de l’importance des chars et ayant déclaré « la politique de paix à tout prix, c’est la politique de guerre », voulant transférer la Flotte et l’Aviation en Afrique du nord, n’est pas suivi par les badernes à la Guerre ni par les radicaux et socialistes. Nul ne l’informe à temps de la situation et il démissionnera bientôt, laissant la place au sénile Pétain qui fera du Halifax avec Weygand… tandis qu’un général à titre provisoire, Charles de Gaulle, ralliera les résistants dans le fief de Churchill.

Nul ne sait ce qu’il aurait fait à l’époque ; il est trop facile de choisir le camp du vainqueur quand tout est terminé. Mais une chose est sûre : si la décision est très difficile, elle doit se faire selon des valeurs morales qui ne viennent pas de la raison mais des tripes. De la volonté d’exister, de son énergie intime, du vouloir rester libre.

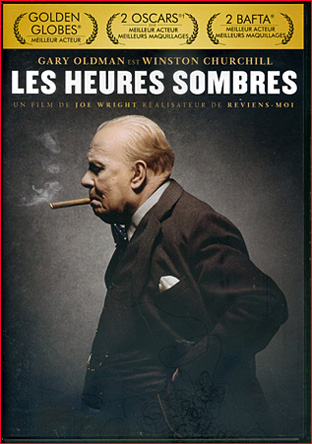

Ce film d’acteurs montre le tempérament britannique en ces heures sombres, avec ses facettes mitigées : hypocrisie et opiniâtreté, goût du négoce à tout prix et courage dans l’adversité. La caméra qui bouge et suit Churchill jusque dans les chiottes montre l’urgence, que la situation change même quand les acteurs ne changent pas. L’atmosphère glauque des sous-sols de la War Room est trépidante tandis que les salons du palais, à la surface, sont vides et languissants – montrant où cela se passe vraiment. Un grand film aux nombreuses distinctions méritées.

DVD Les heures sombres (Darkest Hour), Joe Wright, 2017, avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup, Universal Pictures France 2018, 2h, standard €9.99 blu-ray €14.99

Commentaires récents