Visage carré, menton en avant, lèvres pincées, Marcel Gauchet a tout du curé laïc. Il a d’ailleurs été instituteur après l’École Normale de Saint-Lô. Il s’intéresse à l’humanité, à l’homme dans la société. Ces entretiens, publiés en 2003, permettent d’aborder son œuvre sans le jargon qui souvent l’accompagne. A l’heure où certains sont tentés de mélanger à nouveau État et religion, la vision historique de Marcel Gauchet est plus que jamais nécessaire pour bien comprendre.

Mais plutôt que de lire son dernier livre Comprendre le malheur français, passablement mauvais si l’on en croit certains, relisons La condition historique, parue en 2003, bien plus intéressant.

L’État a surgi de la révolution religieuse. Dans les croyances primitives, les ancêtres dictaient la loi aux vivants. Avec l’État, la loi passe entre les hommes vivants, séparant ceux qui sont fondés à commander et les autres. L’État vient de Dieu, l’unique, qui est « un dieu ethnique qui a la particularité d’être un dieu au-dessus de tous les dieux des autres » p.95. Il a été inventé par un « peuple dominé dont le problème est de dominer spirituellement ceux qui le dominent politiquement » p.96 -autrement dit le peuple juif.

Dieu investira l’État par l’Église. Poussé à l’extrémité, cela donnera l’islam : « Qu’est-ce que l’islam en effet, sinon la rationalisation de l’idée monothéiste par un homme simple et solide qui n’était en rien un profond théologien mais un bon esprit rigoureux, un patriarche de bon sens soucieux de remettre les choses ‘à plat’ ? » p.122.

La bifurcation de l’histoire chrétienne arrive autour de l’an mil, lorsque la forme pleine de l’Un se retrouve dans l’indivision des sociétés sauvages. L’Église rétablit l’unité ontologique en conjuguant autorité spirituelle et temporelle dans l’attente de la seconde venue du Christ. Elle se pose en intermédiaire obligé entre ciel et terre. Dans le collapsus de l’Empire apparaît un type de rapport social nouveau, recomposé depuis les unités de base de la famille, du village et du terroir. Les moines prennent le pouvoir contre les prélats corrompus et affiliés aux grands.

Le protestantisme sera le retour à l’esprit de médiation directe du Christ, contre la médiation par l’institution. Le pouvoir politique sera contraint de trouver une autre légitimation que le sacre d’Église. Vers 1600, surgit alors « notre » notion moderne d’État.

La sortie de la religion s’est faite en trois mouvements :

- 1500-1650 : ère théologico-politique, absolutismes après les guerres de religion, Hobbes et l’État-Léviathan. Le consensus des élites françaises est très fort pour sortir des guerres de religion et des féodalités de toutes espèces par l’État absolu.

- 1650-1800 : ère théologico-juridique, Rousseau et la Révolution française, le citoyen-militant et le culte de l’Être Suprême.

- 1800-1880 : ère historique, mouvements nationaux et universalisme en réaction à la Révolution française et à ses armées, Schelling, Fichet, Hegel. L’Allemagne est victime et l’expansionnisme révolutionnaire accuse un retard, lui donnant de bons motifs d’être critique. L’Allemagne reste profondément marquée de religiosité, contrairement à la France où la déchristianisation au 18ème siècle a été très forte. « La société de l’histoire est une société de travail, de production, elle sera la société de l’économie » p.248.

La suite, c’est la pathologie totalitaire, puis le triomphe des démocraties, du mouvement scientifique et du capitalisme (les trois sont liés). « La société civile est fondée à revendiquer sa liberté par sa capacité d’initiative et d’invention. Elle est le laboratoire de la production de l’histoire et, à ce titre, le siège de la légitimité » p.249. L’État n’est qu’au service de sa puissance dynamique, expression et instrument de la société, plus au-dessus. « Je fais partie de ceux qui pensent que ce n’est pas l’économique qui explique le politique, mais que c’est le politique qui est premier, qu’il faut en expliquer la configuration du dedans de lui-même et que c’est à partir de là qu’on peut comprendre comment l’économique se sépare et influence l’ensemble » p.16. Ce n’est pas le mouvement spontané des échanges qui explique la dynamique sociale, ni l’économique qui assure la cohésion de la société.

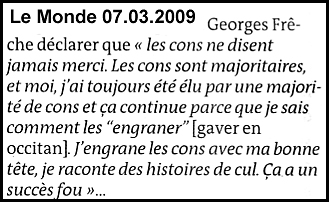

Après l’âge de l’organisation jacobine par l’État (dû à la reconstruction d’après-guerre), l’explosion de mai 68 « marque la fin de l’État technocratique à la française, où l’on conduit les gens sans leur demander leur avis et sans leur dire où, mais pour leur bien ! » p.41. Le rejet du villepinisme, du ségolénisme Royal puis des lois imposées à la hussarde par Manuel Valls me paraissent ressortir de la même réaction.

« L’autonomie, en pratique, c’est l’historicité, c’est la quête de soi au travers du changement conscient et délibéré, avec ce que cela implique d’ouverture sur l’inconnu du futur et d’efforts toujours à reprendre pour ressaisir et gouverner tant bien que mal l’œuvre du devenir » p.201.

Marcel Gauchet ne croit pas en l’effervescence créatrice des marginaux : « Je ne parviens pas à voir dans cette radicalité irresponsable autre chose qu’une corruption de la démocratie (…) La spontanéité protestataire consiste à réclamer des droits ou à émettre des revendications dont on charge l’oligarchie en place de se débrouiller, en se lavant les mains des suites. L’esthétique de l’intransigeance et le culte de la rupture dissimulent une attitude profondément démissionnaire » p.160. Et pan sur le bec des gauchistes et autres « alter » du mouvement social, réactualisé en Nuit debout. Dégagent-ils un avenir ? Proposent-ils des solutions viables ? Non pas : « il est clair que la protestation passionnelle contribue à l’obscurcissement du présent et nourrit l’impuissance collective » p.350. Pour Nuit debout, on verra si l’aurore peut advenir.

Pourquoi ? Parce que « les intellectuels ont eu leur siècle d’or au 20ème siècle. Ils ont été propulsés au pinacle par le culte de la révolution et par le culte subséquent de la radicalité critique. Il en est résulté une véritable rente de situation pour eux. (…) Ses avantages sont énormes. Le premier est de recueillir les bénéfices de la radicalité théorique sans avoir à en payer le prix, sous forme de travail et de difficulté. La posture tient lieu de contenu. (…) Par la même occasion, vous accédez à l’authenticité morale en vous dégageant des compromissions avec l’ordre établi. (…) Dernier avantage, et pas le moindre pour des gens par fonction en quête d’audience : la radicalité a l’intérêt de se voir et de s’entendre. (…) Marketing et bonne conscience marchent main dans la main » p.347.

Décidément, rien ne vaut plus que de relire les grands classiques : Marcel Gauchet est de ceux-là.

Marcel Gauchet, La condition historique, entretiens avec MM. Azouvi et Piron, 2003, Folio essais 2005, 496 pages, €10.40

e-book format Kindle, €9.99

Commentaires récents