Le logiciel du gouvernement Macron bogue : sur l’écran de l’actualité s’inscrit cette mention bien connue : Fatal Error ! Les librairies sont en effet fermées par décision administrative pour cause de Covid-19. On devrait plutôt fermer Internet et les réseaux pour cause de contamination islamiste, ce serait plus sain.

Les livres ne sont pas considérés comme des « produits de première nécessité » – en revanche les ordinateurs, les smartphones et les baladeurs le sont ! C’est du grand n’importe quoi des ignares de bureau. Pire : sous prétexte de concurrence « faussée », les rayons des grandes surfaces qui vendent du tout culturel sont forcés à fermer. Même là, pas de livres pour les clients ! Au moment où les écoles restent ouvertes et « obligatoires », empêcher d’acheter des livres est un non-sens absolu.

Je comprends que la contamination galopante soit une préoccupation de santé légitime. Mais pourquoi fermer les librairies alors que les cosmétiques, l’électronique et la bouffe sont autorisées ? Va-t-on se contaminer plus encore en allant au rayon d’à côté dans le même magasin, ou dans la librairie du coin où il y a moins de monde qu’à la boulangerie où dans le métro « autorisé » à travailler ?

La précipitation gouvernementale montre une chose qui ne sera pas oubliée : la « seconde vague » annoncée n’a absolument pas été préparée. On a laissé faire « les jeunes » et leurs fiestas, les vieux et leurs mariages, baptêmes, enterrements, les mûrs leurs « réunions » d’entreprise, d’association, de culte ou de copains. Il ne fallait surtout pas toucher aux sacro-saintes « vacances » avec l’hédonisme qui va avec, les déplacements de masse et les frotti-frotta y afférents. Depuis, le « déconfinement » a accouché d’un minable couvre-feu qui n’a pas couvert grand-chose (les fiestas se sont déroulées en privé, à huis-clos et toute la nuit). Il aurait fallu agir avant. Tout le monde le savait. Personne n’a osé.

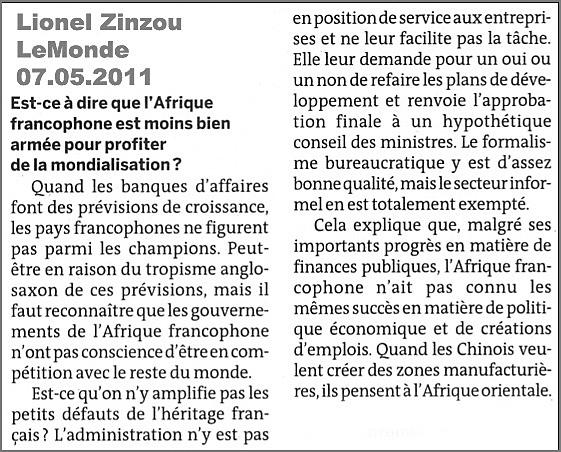

Jupiter en son Olympe décide tout seul. Il dépend d’un aréopage de « scientifiques » en conseil qui crient haro après avoir crié tant d’autres choses, du haut de leurs « compétences » : que les masques ne servaient à rien, que l’été allait voir disparaitre la pandémie, que les hôpitaux pourraient faire face, que les tests allaient tout régler, que « le » vaccin était imminent… Sauf que « le système » ne suit pas parce que trop centralisé, hiérarchisé, attendant les ordres, ne proposant aucune initiative de terrain. Et que la solitude du pouvoir de la Ve République, héritage militaro-catholique romain, rend les conseillers du prince inefficaces parce que larbins et le sommet inaccessible à tout ce qu’il ne désire pas entendre. Nous sommes loin de la décentralisation allemande, suisse, espagnole, italienne, américaine ou même anglaise !

Alors on ferme. Style guichet de prison. Vous êtes condamnés. J’veux pas l’savoir ! Castex en vortex : obstiné jusqu’à être borné.

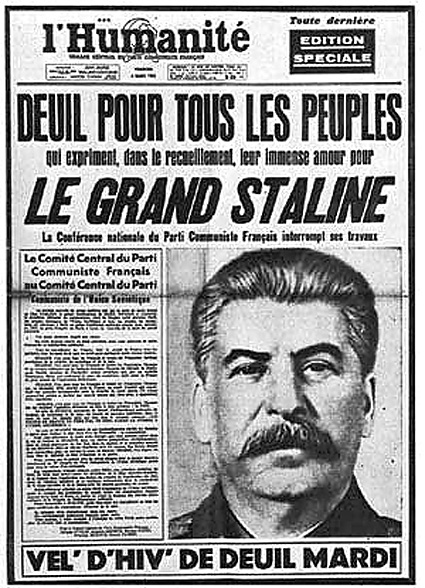

Les livres ? Un luxe pour intellos. Y a Internet, ça suffit bien. Pour les ignares vautrés dans l’économisme, le livre n’est qu’un produit à vendre comme les autres. Je connais l’économie et la mentalité économiste : Macron en est un pur produit. Ce qui ne se calcule pas n’existe pas, ce qui ne rapporte pas n’est que fumée. Le pain et les jeux oui – mais la culture non. Ça sert à quoi ?

Eh bien, cher président (des banques et des grandes entreprises plutôt que des Français), la culture ça sert contre le terrorisme des incultes qui croient agir à la place de Dieu. Les livres permettent de balayer toute cette rhétorique à prétexte religieux avec les grands auteurs comme Molière (Tartuffe) ou Voltaire (Traité sur la tolérance), avec les chercheurs (les vrais, ceux qui publient, pas ceux qui bavassent à la télé). Les livres permettent de réfléchir au lieu de suivre les plus grandes gueules, d’étudier au lieu de dire n’importe quoi, de devenir plus sage au lieu de moutonner avec la foule des « réseaux ».

Malgré la tendance générale réformiste qui me plaît chez En marche, cette réduction à l’économisme me débecte. Ah, ils sont loin les de Gaulle, Pompidou, Mitterrand et Giscard, qui lisaient des livres, qui écrivaient des livres, qui soutenaient le livre, qui aimaient la compagnie des auteurs ! La France a rayonné dans le passé par sa culture et notamment par sa littérature et par sa pensée politique. Plus aujourd’hui.

On voit pourquoi : le réformisme économiste ne jure que par les nouvelles technologies qui font « jeune », par l’hédonisme flemmard de se bourrer les oreilles de « musique » à la mode ou de films venus des Yankees. Le livre ? Même l’école démissionne : ça prend la tête. D’où les têtes mal faites qui n’agissent que sur l’émotion, dans le seul immédiat, via les réseaux tribaux offerts par l’électronique. Réfléchir ? Ça va pas ! Pavlov oui, Tchékhov non : c’est ça l’économisme – le pire hier du communisme, le pire aujourd’hui du réformisme.

Au moment où le monde entier tourne la tête vers la France et son martyr Paty, mort pour l’Ecole ; au moment où l’immigration incontrôlée montre combien passoires sont les frontières qui définissent le citoyen et les droits ; au moment où l’on cherche dans la patrie des droits de l’Homme et de la pensée des Lumières un sens… il n’y en a pas. Le livre est interdit : moins « de première nécessité » qu’un paquet de lessive (autorisé). Et un boulevard est ouvert aux GAFAM du pays de Trump pour qu’ils déversent leurs fausses informations malveillantes à guichets ouverts sans contradiction, et se fassent plein de fric sur nos données concédées gratuitement.

La France a perdu son âme. Une sacrée Fatale erreur !

Commentaires récents