Deux enseignements sont à tirer d’un sondage IFOP pour Atlantico du 1er septembre 2016 : 1/ le sens des mots qui se perd dans le slogan politicien, 2/ l’évasion de la jeunesse de toute politique.

La question est posée de savoir si « les valeurs républicaines » et si « l’identité nationale » sont des concepts qui touchent personnellement. Gauche et droite sont ainsi mesurées à leurs slogans intimes.

Rappelons qu’un sondage, même selon des méthodes scientifiques, n’est qu’une image à un moment donné de l’opinion et que la taille de l’échantillon peut biaiser l’interprétation sur des sujets aussi vagues que les valeurs. Mais la tendance mesurée par un sondage qui pose les mêmes questions à un an d’intervalle environ est plus fiable – ce qui est le cas du sondage cité.

Saturation des mots : valeur républicaine comme identité nationale ne veulent plus rien dire, employés à tort et à travers et pour n’importe quoi par des politiciens qui préfèrent la posture morale du discours médiatique aux décisions pratiques efficaces. L’enflure à gauche, les rodomontades à droite, incitent les citoyens à ne plus en voir le sens. Ils étaient 35% à être touchés par les « valeurs républicaines » en mai 2015 ; ils ne sont plus que 25% le 1er septembre…

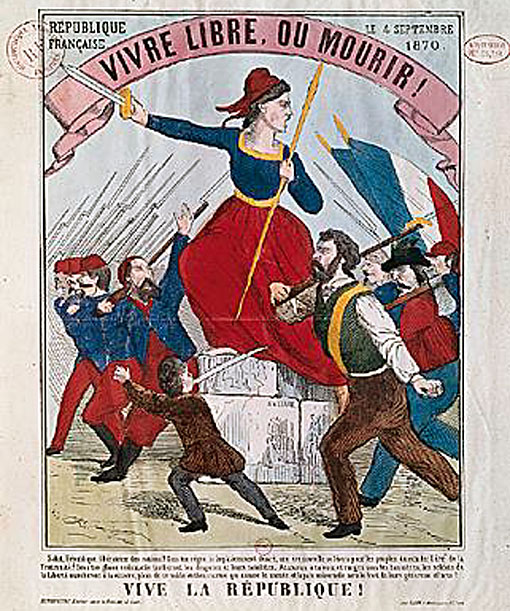

C’est la même chose pour « l’identité nationale », car la nation reste mal définie et l’identité un concept flou : est-ce la devise de la république ? les idées d’émancipation des Lumières ? l’origine chrétienne recyclée en humanisme ? l’histoire révolutionnaire ? ou les simples idées du patron de la droite qui les emploie ?

Les valeurs proclamées et les valeurs observées ne coïncident pas : la démocratie semble accaparée par quelques-uns et ce microcosme élitiste fonctionne dans l’entre-soi, avec pour complicité les médias – et plus particulièrement la presse écrite. D’où la baisse massive de lecture des journaux, la perte de crédibilité abyssale des journalistes et la croyance de plus en plus forte dans les théories du complot où une minorité intéressée « cache des choses » au grand nombre pour mieux le manipuler.

Rien d’étonnant à ce que les partisans du FN croient plus en l’identité nationale (encore qu’à 48% seulement !) que les partisans du FG (encore qu’à 15% quand même !). Mais il est encore plus étonnant que le votant FN ne soit pas touché par le mot « république » (10% seulement !), et que les membres du PS ne soient touchés QUE pour 43%. Ces gens-là, socialistes et nationaux socialistes, sont-ils donc pour une « dictature » – qui est l’exact inverse de « république » ? En ce cas les électeurs et surtout les jeunes sont fondés à fuir et à surtout ne pas voter pour ce genre de bouffons.

Il y a là une perte de sens préoccupante, les mots paraissent dévoyés et sans signification – alors qu’une claire définition est le premier pas vers l’adhésion. Les « valeurs républicaines » ne parlent pas à 75% des Français, même à 63% des socialistes ! Comme le disait Manuel Valls, la langue politique devient une langue morte, comme si les politicards parlaient latin ou hébreu. En revanche, dès que l’on fixe une valeur sur un exemple concret, là les langues se délient et la politique reprend ses droits : voyez en août le ridicule burkini.

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » : telle est la faute claire et nette de la gauche culturelle que de tortiller du cul pour désigner les choses. Ce ne sont que : « pas de stigmatisation ! pas d’amalgame ! c’est plus complexe que ça ! on ne peut pas dire ! »

Mais si : disons les choses – pas de tabou dans le débat public. Ce qui ne signifie nullement que « la parole raciste » ait droit de cité, mais observer qu’il y a 91% d’enfants d’origine musulmane dans une école est un FAIT, pas un jugement. C’est sur ce fait que l’on peut débattre, juger et éventuellement agir (accentuer la mixité, traiter tout le monde pareil, répartir en bus les classes dans différents quartiers, comme aux États-Unis, etc.). Les têtes soumises à l’extrême-gauche « supposée » avant-garde parce qu’elle connaîtrait mieux le marxisme, cette prophétie soi-disant « scientifique » de l’Histoire, ne pensent plus : elles ont trop peur d’avoir « honte à la gauche », d’être en état de péché mortel devant les ayatollah de l’extrême, gardiens du Dogme. Cette gauche encombrée de tabous nie donc le fait, une vieille habitude communiste de la langue de bois, qu’Orwell avait si bien ridiculisée dans 1984 : le ministre de la guerre s’intitulait ministre de la paix, la pire dictature d’apparatchiks après 1945 se présentait comme démocratique et populaire, la liberté était la contrainte et le tortionnaire en chef était qualifié de Génial leader à la Pensée avancée…. Ce serait une vaste blague si ce comportement clérical, attendant la parole éclairée de la curie gauchiste avant de parler, n’avait des conséquences dramatiques à la fois pour la république, pour la démocratie et pour la concorde civile.

On mesure là combien les « idiots utiles » qui peuplent les médias et qui aboient en horde toujours à gauche, sont une nuisance à la démocratie. Ces petits intellos plein de bonnes intentions et le cœur sur la main, enflés dans des poses généreuses avec de grandes envolées lyriques à la Victor Hugo, croyant en l’idéalisme réalisable de suite et dans la bonté du pire ennemi – mais sans jamais se compromettre aux affaires ni mettre les mains dans le cambouis – empêchent le débat plutôt qu’ils ne font avancer l’histoire. Peut-être y aurait-il autant d’idiots utile à l’extrême de la droite, si d’aventure le poutinisme était poussé un peu plus… Mais la génération post-68 qui truste les places a été biberonnée au marxisme le plus à gauche possible, cette maladie infantile, disait Lénine.

Affirmer le contraire de ce qui est, inverser les valeurs : « Aujourd’hui, les mouvements islamistes font exactement la même chose. On l’a vu avec le burkini. Les associations islamistes défendent cet uniforme en se plaçant sans scrupule sur le terrain de la liberté individuelle et de la tolérance, alors même que ces mouvements entendent promouvoir une société qui tourne le dos à ces valeurs. Le renversement du mot discrimination restera sans doute comme le summum de cette stratégie puisque, par la grâce de la rhétorique, ce sont ceux qui dénoncent une pratique hautement discriminatoire qui se voient accusés de prôner la discrimination » déclare Vincent Tournier, maître de conférences à Science Po Grenoble. Je n’ai RIEN à changer à ces propos.

Le pire est ce que ce sondage montre de la conscience politique de la jeunesse actuelle : ils s’en foutent. Près de deux sur trois (63%) « ne savent pas » ce qui les touche, le mot « république » étant très vague (grâce à l’Éducation nationale qui entonne plutôt le colonialisme de la IIIe, la défaite de la IVe et le monarchisme de la Ve ?).

Non seulement ils n’ont pas été éduqués à penser par eux-mêmes ni à savoir ce qu’un mot veut dire, mais ils restent ignorants des informations de base, piochant ici ou là sur Internet sans être capable de mesurer le vrai du faux. Ils ne s’intéressent pas aux conflits de la société, tellement habitués qu’ils sont à rester égoïstes, centrés sur leurs hormones et avides seulement de selfies qui les mettent en valeur auprès de leurs pairs. Pire, ils fuient les conflits, « surtout pas de vagues » dit-on à l’ENA, et les jeunes font pareil : dès que l’on élève le ton, ils zappent. Affirmer les ennuie, se défendre demande trop d’effort, résister à la rigueur… mais en restant passifs, ne « faisant rien », surtout pas s’indigner pour pas grand-chose comme les velléitaires parisiens qui se contente de passer la nuit debout en bavassant à l’infini.

Dépolitisés, individualistes, ne croyant plus aucun « adulte » tant ceux-ci, de la génération mûrie juste après 68, leur apparaissent emplis de narcissisme moral, gavés de mots creux, de blabla social et de comportements égoïstes – ils désertent… C’est que les jeunes imitent toujours les plus âgés qu’eux, qui leur indiquent la voie : leur égoïsme jeune est le miroir de l’égoïsme bobo content de lui post-68, arrivé au pouvoir avec la génération Mitterrand – et n’a jamais décroché depuis.

D’où le problème du sens : des mots, des valeurs, des conflits. Ceux-ci sont pourtant inévitables en toute société, ce que la politique doit régler. Tout politicien élu a pour devoir quotidien de gérer les multiples conflits entre les intérêts divergents de son peuple d’électeurs, pour aboutir aux compromis nécessaires sans dévoyer le cœur de ce qui fait vivre ensemble.

Si nous sommes dans le chacun pour soi, comme dans les pays anglo-saxons, alors toutes les revendications sont aussi légitimes et la guerre civile n’est pas loin : on le voit aux États-Unis avec la guerre des Noirs et en Angleterre avec les exceptions du droit pour les minorités (il a fallu une dizaine d’années pour emprisonner un prêcheur haineux issu du Pakistan !).

Un sondage European Value montre combien un cœur européen qui réunit de la Scandinavie à l’Espagne (sans le Royaume-Uni ni l’Italie – ni les pays de l’est) fait consensus sur un « corps de valeurs mêl[ant] engagement dans la vie citoyenne, sociale et politique, sécularisation religieuse, ouverture aux autres, fort degré d’adhésion aux principes démocratiques et libéralisme des mœurs ». Au contraire, l’Europe orientale, la Russie et la Turquie, sont d’un type « religieux-autoritaire » qui les repousse hors de l’Union.

C’est probablement cette double contradiction – entre les discours et les actes des politiciens 1/ nationaux, et 2/ entre un cœur européen et ses marges – qui pousse « les jeunes » à éviter d’émettre un avis. Ils ne veulent entrer en conflit avec personne, ayant déjà du mal à gérer leurs conflits intimes et personnels ; ils n’ont pas appris à penser sous le gauchisme pédago béat en spontanéité et laisser-faire ; ils ont à leur disposition la puissance d’Internet, la meilleure et la pire des choses, où le soft-power américain peut se donner à plein, tandis que les manipulateurs sectaires ont tout loisir de rafler quiconque dans leurs filets. Tout ce qui les intéresse, en cette fin d’été sur le blog, c’est (quand même les livres mais surtout) la nudité, le sexe et la plage…

Dommage pour la jeunesse : elle sera bientôt adulte et « aux affaires ». Elle aura à prendre des décisions graves et radicales. Elle n’est en rien préparée, ni ne s’y intéresse. C’est la faute de ma génération, celle qui a cru aux promesses de Mitterrand comme à celles de Chirac, ces menteurs de profession qui ont fait des émules, de Sarkozy à Hollande, de Mélenchon à Le Pen… Ce pourquoi le changement : c’est maintenant !

Commentaires récents