Un peu d’amour dans un monde de putes. Ce roman qui fit scandale entre-deux guerres met en scène une jeune bourgeoise belle, sportive et sympathique, épouse d’un jeune chirurgien beau, sportif et sympathique, qui est entraînée irrésistiblement à se prostituer chaque après-midi dans une maison tenue par une maitresse rive gauche à Paris, près du Pont-Neuf. La rue Virène où se situe le claque n’existe pas mais peut-être est-ce la rue Christine, courte et étroite, telle que décrite tout près de Notre-Dame ? Le quartier Saint-Augustin était réputé pour être mal famé jusque dans les années cinquante.

Séverine a tout pour être heureuse – sauf un vide qui la tourmente, « une attente subsistait en elle, vague, tenace et impérieuse » p.380 Pléiade. Elle fait l’amour et aime profondément son mari Pierre mais n’atteint pas l’orgasme. Le prologue l’explique par un traumatisme d’enfance, une fixation émotionnelle forte lorsqu’à 8 ans elle se fait caresser sous la robe par un plombier mal rasé dans son appartement, et qu’elle s’en évanouit. Sa sexualité est désormais fixée et elle est en quête du vulgaire brutal qui la fera enfin jouir.

Elle le trouve au claque de Madame Anaïs, après que la pipelette Renée lui ait annoncé avec des airs scandalisés et sous le sceau du secret que la petite Henriette se prostituait en maison pour arrondir ses fins de mois. Séverine en est tout excitée. Elle, ce n’est pas pour l’argent mais pour l’abîme de la jouissance qu’elle n’a pas connue et qu’elle finit par trouver deux fois. La première avec un ouvrier débardeur de péniche « au cou nu », qu’elle paye pour qu’il vienne lui acheter son temps chez Anaïs ; la seconde avec le jeune malfrat Marcel au corps mince et couturé mais puissant comme l’acier qui la veut pour femelle.

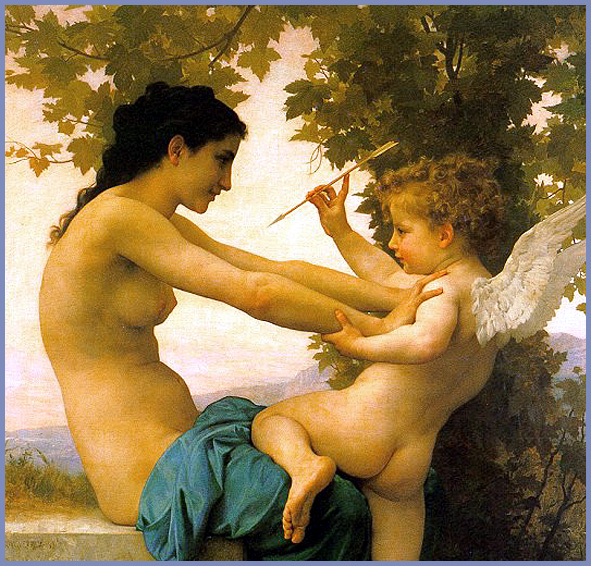

Comme souvent grâce à l’éducation chrétienne, l’être humain bourgeois oppose l’amour « pur et éthéré » qui est le Bien et le don pour connaître un degré de Dieu, de l’amour physique vulgairement sexuel qui remue la carcasse et les tissus érectiles mais qui n’est que frémissement éphémère de chair périssable, donc œuvre du Diable. Pierre ressort de l’amour pur, comme pour « un petit garçon » p.461 ; Marcel et l’ouvrier de l’amour bestial – un désir « massif, cynique et pur » p.405 et un « spasme sacré » p.433. Les deux ne se rencontrent plus après saint Paul et Séverine en est la victime. C’est assez sordide mais fort courant : « chaque homme, chaque femme qui aime longtemps (le) porte en soi », dit la préface. Kessel a rencontré une telle femme dans un bordel en Syrie, mue par « une nécessité intérieure » d’assouvir son désir animal jusqu’au bout. Du cœur à la chair, de la tendresse à la « joie bestiale », du remords au plaisir, du blanc de l’amour (la neige, la tenue de tennis, la blouse de chirurgien) au rouge du désir (les murs chez Anaïs, le sang), l’existence de Séverine alterne et clignote. La Belle de jour ne sait plus où elle en est, s’initie aux arcanes malades, possédées, animales, de sa sexualité balbutiante et refoulée mais, comme souvent chez Kessel, connait une rédemption finale en avouant tout à son mari.

Elle cède à ces penchants parce qu’elle se connait mal et n’a que l’illusion de se maîtriser, faute d’éducation adéquate. « Elle ne s’attachait qu’à la partie la plus superficielle de ses émotions, ne contrôlait que la part la plus manifeste d’elle-même. Ainsi, croyant se gouverner pleinement, Séverine n’avait aucun soupçon de ses forces essentielles, dormantes et, par là même, aucune emprise sur elles » p.387. Après la révélation de Renée sur Henriette, « Séverine avait été portée tout droit vers la grande glace qui lui servait à s’habiller » p.393. Comme Dorian Gray, elle y contemple son double secret, maléfique au point de la posséder ; comme lui, elle y succombe.

Ecrit à une époque naturaliste où triomphait la garçonne, le sexualisme et la psychanalyse dudit Monsieur Freud, le roman fit scandale. En même temps, des femmes se reconnaissaient en Séverine, Belles mues par un désir brûlant de s’unir à la Bête. Le fascisme mais surtout le nazisme allaient assouvir cet instinct primaire et faire jouir la belle Madame dans les bras de bourreaux musclés et sanguinaires au parler barbare.

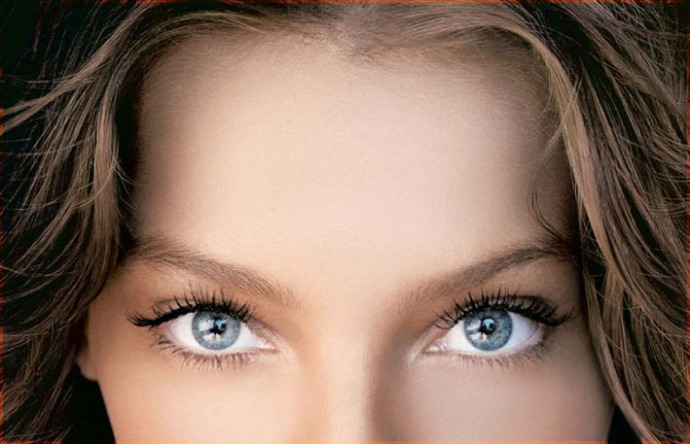

Le film de 1967, tourné par Luis Buñuel, donne les traits de Catherine Deneuve à Séverine. Désormais, focale plus étroite qui dénature le roman, ce n’est plus l’emprise de la névrose mais l’oppression bourgeoise qui est à l’honneur. La prostitution est une libération car la pute baise avec qui elle veut quand elle veut et autant qu’elle veut. Ceci est mon corps, déclare la communion de mai 68. Notre époque en est revenue et la pute redevient une victime – de son corps, des désirs des autres, de ses souteneurs. Mais la bourgeoise aime à s’envoyer en l’air, même si ce n’est plus avec n’importe qui. Car elle reste névrosée.

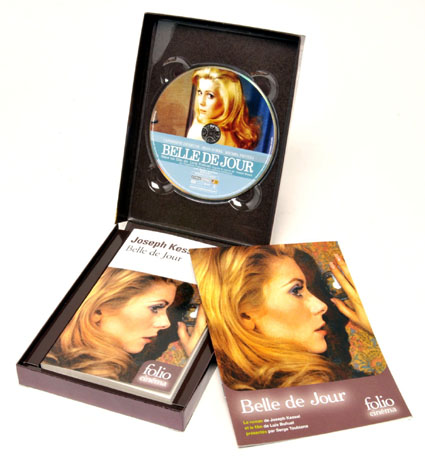

Joseph Kessel, Belle de jour, 1928, Folio 2014, 189 pages, €5.49 e-book Kindle €5.49

Livre Joseph Kessel, Belle de jour + DVD Belle de Jour de Luis Buñuel, Folio cinéma 2009, €18.99

Joseph Kessel, Romans et récits tome 1 – L’équipage, Mary de Cork, Makhno et sa juive, Les captifs, Belle de jour, Vent de sable, Marché d’esclaves, Fortune carrée, Une balle perdue, La passagère du Sans-Souci, L’armée des ombres, Le bataillon du ciel, Gallimard Pléiade 2020, 1968 pages, €68.00

Commentaires récents