Elle a 15 ans « et demi » et lui 16 ans « et demi » comme disent tous les adolescents qui veulent être grands avant l’âge. C’est qu’ils sont à cette période de la vie qui bascule d’un coup de l’enfance à l’âge adulte, ou presque. Un passage que Colette a observé chez ses beaux-fils à la plage et qu’elle romance avec Phil et Vinca – le nom latin de la pervenche. Car la jeune fille, qui est un peu elle-même, a les yeux très bleus, en harmonie avec le ciel d’été de Bretagne nord. L’harmonie avec la nature est très importante pour Colette, comme d’ailleurs pour les adolescents. Ils veulent se sentir inclus, acceptés, à l’unisson.

Vinca et Phil sont voisins d’été sur une plage entre Cancale et Saint-Malo. Les parents se connaissent, s’invitent, leurs villas louées tous les étés se touchent. Les deux enfants se sont connus tout petits et sont comme frère et sœur – jusqu’à cette année des 16 ans de Phil. Il change, devient petit mâle, aussi bien physiquement que mentalement. C’était dans l’air du temps, l’entre deux-guerres ; ce serait un peu différent aujourd’hui, mais pas tant que cela. Vinca est tourmentée d’amour pour Phil, mais comme un prolongement naturel d’enfance ; Phil opère une rupture, prend conscience de son charme et de sa beauté, devient dominateur et comme propriétaire. « Vinca ne sait que se taire, souffrir de ce qu’elle tait, de ce qu’elle voudrait apprendre, et se raidir contre le précoce, l’impérieux instinct de tout donner, contre la crainte que Philippe, de jour en jour changé, d’heure en heure plus fort, ne rompe la frêle amarre qui le ramène, tous les ans, de juillet en octobre »…

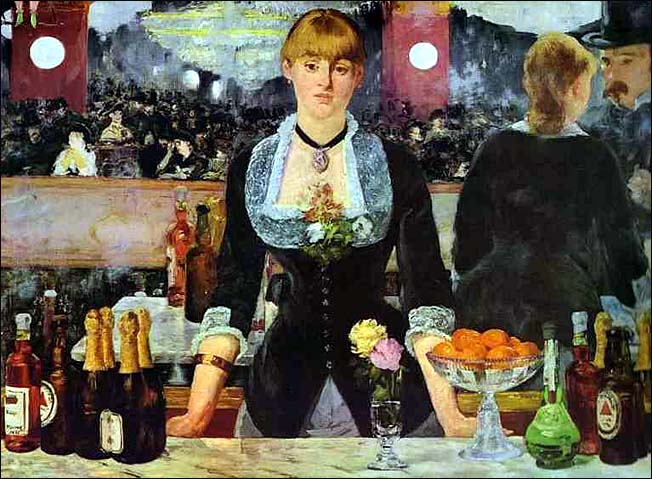

Les ados vivent à demi nus, en vacances de tout, de l’école comme de la ville et des convenances. Ne reste qu’un minimum. « Tu t’habilles ? et moi ? je ne peux pas déjeuner en chemise ouverte, alors ? – Mais si, Phil ! Tout ce que tu veux ! D’ailleurs tu es beaucoup mieux, décolleté ! » p.1189 Pléiade. Sensualité des corps et des regards. « Vinca cessa de coudre pour admirer son compagnon harmonieux que l’adolescence ne déformait pas. Brun, blanc, de moyenne taille, il croissait lentement et ressemblait, depuis l’âge de quatorze ans, à un petit homme bien fait, un peu plus grand chaque année » p.1193. Phil remonte de la plage, « il se laissa glisser, épousa délicieusement, de son torse nu, l’ornière de sable frais » p.1196. Et une voix jeune et autoritaire l’éveille : « Hep ! Petit ! ». Une dame en blanc enfonce ses hauts talons dans le sable et veut savoir si son auto peut passer dans le chemin. Phil « ne rougit que quand il fut debout, en sentant sur son torse nu le vent rafraîchi et le regard de la dame en blanc, qui sourit et changea de ton. Pardon, Monsieur… » p.1197.

C’est le début d’une aventure ; la femme couguar qui désire l’éphèbe demi nu et le garçon qui est tenté par la femme mûre. Bertrand, le beau-fils de Colette, la première fois à Rozven en Bretagne en 1920, avait 16 ans et demi – et elle 47 ans. Trois femmes alentour convoitaient le jeune homme, dont elle-même. Dans l’édition de la Pléiade, Bertrand de Jouvenel témoigne, sans en dire trop. « Colette me regardait sans doute, car un jour où, devant la maison et vêtu d’un caleçon de bain, elle passa son bras sur mes reins, je me souviens encore d’un tressaillement que j’éprouvai. Il faut qu’il ait été bien vif pour avoir laissé un souvenir » p.LVII Pléiade.

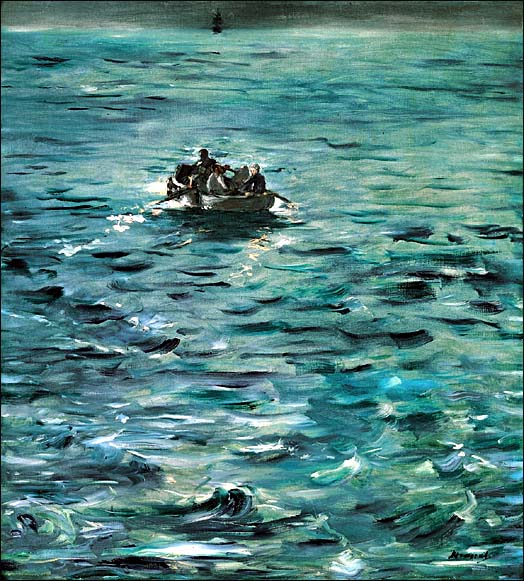

Il paraît 12 ans quand il rit, mais jeune homme lorsqu’il est debout torse nu, dit la dame nommée Camille Dalleray, un prénom androgyne comme ses 30 ans avec peu de seins. Elle va l’inviter à boire une orangeade, puis à discuter, puis dans son lit. C’est dit pudiquement et décrit sans détails mais comme une évidence. L’initiation s’effectue sans heurts. L’univers de la dame en blanc est celui de la ville, de la villa obscure contre la chaleur, du lieu clos où se consomme l’amour : un enfermement. L’univers de l’amie d’enfance est tout le contraire : la plage, la mer, le grand large et le ciel, tout l’avenir du monde ouvert dans la nature.

Car le drame est celui de Vinca ; elle observe, elle sait, elle souffre. Et puis elle pardonne car la dame n’est qu’une passade d’été et Phil lui revient car elle se donne à lui volontairement comme une femme. Pour la première fois, pour l’arrimer en elle. « Il entendit la courte plainte révoltée, perçut la ruade involontaire, mais le corps qu’il offensait ne se déroba pas, et refusa toute clémence » p.1267. C’est délicatement dit.

Mais la femme de 30 ans a soumis et affaibli le jeune garçon de 16 ans vigoureux et possessif : il s’évanouit de faiblesse, il est soigné par Vinca. Elle s’affirme à son image, surtout après s’être donnée. Vinca chante au réveil, le dernier jour des vacances, alors que Phil s’enferme dans ses scrupules et sa culpabilité d’avoir plus ou moins trahi son amie et son enfance. Même si « leurs quinze années de jumeaux amoureux et purs » p.1268 ne s’oublient pas d’un coup de queue. « Puisqu’une femme que je ne connais pas m’a donné cette joie si grave, dont je palpite encore, loin d’elle, comme le cœur de l’anguille arraché vivant à l’anguille, que ne fera pas, pour nous, notre amour ? » p.1268. Mais le sexe n’a jamais établi la communication pleine et entière entre l’homme et la femme. Il manque tout le reste : les habitudes des corps, les affects des cœurs, les inclinations des esprits. C’est tout cela qui doit se développer avec le temps dans le couple ; c’est tout cela que Phil a perdu, désorienté par son passage hors de l’enfance.

Le roman a été publié en feuilleton dans Le Matin entre juillet 1922 et mars 1923 et a fait scandale dès le XIVe chapitre ; au XVe, la publication a été arrêtée. Ce pourquoi le chapitre XVI final bouscule le dénouement. Rappelons que le film d’Autant-Lara en 1954, qui a été tourné à partir du roman, a lui aussi fait l’objet de scandale et a été censuré. La société adulte, bourgeoise, catholique et inhibée n’a jamais accepté que l’enfance ne soit plus le paradis de la pureté et que l’adolescence commence. C’est pourtant la nature.

Colette, Le blé en herbe, 1923, J’ai lu 2000, 125 pages, €3,00, e-book Kindle €6,99

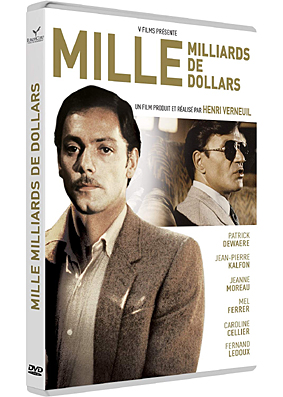

DVD Le blé en herbe, Claude Autant-Lara, 1954, avec Edwige Feuillère, Nicole Berger, Pierre-Michel Beck, Gaumont 2010, 1h44, €12,99 Blu-ray €14,99

Colette, Œuvres tome 2, édition Claude Pichois, Gallimard Pléiade 1986, 1794 pages, €69,44

Les œuvres de Colette déjà chroniquées sur ce blog

France-Culture s’est couvert de pipi

En virant Jean-Louis Bourlanges de l’antenne, pour avoir déclaré dans l’mission de Philippe Meyer L’esprit public, après un argumentaire étayé, son choix raisonnable d’Emmanuel Macron de préférence à François Fillon – compte-tenu des « affaires » que vous savez – la chaîne montre soin mépris des auditeurs autant que sa sensibilité pour le moins très variable des « règlementations ».

Cela ne gêne personne, sur cette chaîne de service public, dont on aimerait qu’elle soit plus au service du public, de militer en faveur de Mélenchon ou de soutenir Hollande ou Valls – mais cela gêne que quelqu’un vende la mèche. Le « mainstream » de nombreuses émissions de gauche, sinon dans le gauchisme d’ambiance, sont tout aussi orientées (les chroniqueurs « de droite » – bien qu’intelligents, dirait-on à gauche – Alain-Gérard Slama puis Brice Couturier ont été par exemple « écartés » des Matins) – mais dire que le roi est nu est un scandale chez les vieilles barbes cultureuses.

La « neutralité » du service public est tellement vantée en ce qui concerne le port du voile ou le prêche des religions que l’on croyait naïvement qu’elle devait s’appliquer autant à ces religions laïques que sont les idéologies. Mais vous n’y pensez pas ! « Les mêmes usages seront appliqués partout », déclare la directrice de la chaîne Sandrine Treiner (je souligne le futur qui est employé…). Or, soit on définit les limites avant, indiquant clairement ce qu’il ne faut pas déclarer – et on l’applique à tous – soit la souplesse est de mise, par exemple avec un rappel à l’ordre et un droit de réponse. Mais pensez-vous ! Un « journaliste » a une éthique : s’il défend tel ou tel courant, croyez bien que ce n’est que pur professionnalisme, un avatar de sa « mission » d’éclairer le bon peuple des ignorants. Quant aux chroniqueurs invités – comme Jean-Louis Bourlanges – c’est en tant qu’acteurs et non en tant que « journalistes » qu’ils interviennent sur France-Culture. Or un acteur a des convictions – pas les journalistes – on peut virer un acteur, jamais un journaliste… CQFD.

Cette chaîne de radio ne doit pas beaucoup être écoutée dans la « France périphérique », ni par le peuple tout court si l’on en croit les sondages (1.8% d’audience cumulée après la grève XXL de l’an dernier). Le public qui l’écoute est donc éclairé et censé intelligent. Comment pourrait-il accepter cette forme de censure hypocrite de la part d’ignorants ou de velléitaires ? Argumenter, puis conclure, est de bonne logique humaniste. Faire appliquer le règlement est juste… quand il s’applique également à tous. Ce qui est loin d’être le cas dans chacune des émissions, sans que « la direction » s’en émeuve !

A-t-elles subi des « pressions » ? On dit que le cucul clan Fillon s’est lamenté. Mais « les affaires » sont les affaires : peuvent-elles changer la réalité ? Se disent-elles plutôt, ces vieilles barbes cultureuses, qu’après cinq ans de gauche, une droite revancharde risque de revenir au pouvoir, allumant déjà le brasier où griller leurs petites fesses ?

L’esprit public s’était déjà dégradé avec l’arrêt d’antenne « pour doublon avec une autre émission » de Jean-Claude Casanova, puis l’éviction d’Yves Michaud en 2009 pour propos virulents contre Roman Polanski, enfin le départ pour raisons de santé de Max Gallo. La sortie de Jean-Louis Bourlanges ôte un peu plus à l’émission ce rôle original de club de professionnels qui conversent au profit du rôle convenu du clan des « journalistes » qui monologuent. Ils sont bien pâles en comparaison, ânonnant d’une voix morne leurs observations de l’extérieur, sans cette veine du vécu qui valait tant.

Si L’esprit public devient un club de journalistes, comme il en existe un peu partout sur les chaînes, son intérêt est perdu. Jean-Louis Bourlanges avait été conseiller maître à la Cour des comptes, conseiller régional, député européen, sénateur, professeur à Science Po ; Max Gallo avait été la plume de François Mitterrand avant de devenir l’écrivain d’histoire qui l’a rendu célèbre. Combien reste-t-il de personnes ayant exercé une fonction réelle, dans cette émission ? Un ancien ambassadeur, un ex-PDG d’entreprise culturelle – et voilà tout. Le reste est composé de « journalistes »… des commentateurs, pas des acteurs.

La « bêtise » gagne du terrain. Flaubert en aurait fait une notule de son Dictionnaire des idées reçues : « France-Culture ? Le mâchonnement des idées reçues par des contents d’eux dans l’entre-soi – tonner contre. »

« Lettre de Jean- Louis Bourlanges à Philippe Meyer et aux auditeurs de l’Esprit public lue dimanche et publiée sur le site de l’émission :

Je m’adresse à vous, cher Philippe, chers camarades, et chers auditeurs de l’Esprit public, pour vous dire au revoir. La direction de France Culture a décidé de m’interdire toute participation à l’Esprit public pendant la durée de la campagne pour l’élection présidentielle, sous prétexte que j’ai affiché publiquement ma préférence pour l’un des candidats en compétition, en l’occurrence pour Emmanuel Macron. Cette décision est doublement incohérente. Elle l’est d’abord parce que je ne participe pas à cette émission en qualité de journaliste tenu à un devoir de neutralité et d’impartialité, ce que je ne suis pas et que je n’ai jamais été, mais comme ce que Raymond Aron appelait » un spectateur engagé “, invité en raison et non en dépit de ses prises de position dans le débat public. Parlementaire européen du centre pendant près de vingt ans, longtemps vice-président de l’UDF, je n’ai jamais fait mystère de mon engagement » libéral, social et européen » et j’ai toujours eu à cœur au cours des quinze dernières années d’afficher mes couleurs à chaque élection présidentielle ou législative.

L’incohérence de la décision se lit aussi dans le calendrier choisi. Pourquoi limiter la mise en œuvre de la sanction à la seule campagne présidentielle et me promettre un retour à l’antenne sitôt ce grand rendez-vous passé, alors que la question se posera en des termes strictement identiques pour la campagne des élections législatives et devrait en bonne logique appeler la prolongation du « régime spécial » qui m’est réservé ? N’était-il pas déjà contraire à la logique dont on argumente que la direction de France Culture ne se soit pas émue de me voir il y a quelques semaines prendre position en faveur d’Alain Juppé dans le cadre de la primaire de la droite et du centre. Sans doute avait-elle alors conscience de cette évidence aujourd’hui oubliée : c’est la raison d’être de l »Esprit Public que d’organiser un dialogue, voire une confrontation, civilisés entre des personnalités engagées à des titres divers dans la vie de la Cité.

Ces incohérences comme les explications embarrassées de la directrice de l’antenne révèlent que la raison véritable de mon ostracisme est d’un autre ordre : il ne s’agit pas de veiller, très légitimement, à l’équilibre des temps de parole entre les partisans des différents candidats mais, l’allusion au courrier reçu par le médiateur est éclairante à cet égard, de me sanctionner pour les propos très durs que j’ai tenus sur l’un des candidats en le qualifiant de » sournois, arrogant et corrompu ». Bien que je ne sois pas seul à formuler une appréciation aussi sévère sur M. Fillon, je comprends que mes propos aient pu choquer certains auditeurs et je ne peux que le regretter. Je constate toutefois qu’ils n’ont pas donné lieu à une plainte pour diffamation, plainte que j’aurais d’ailleurs, en l’état présent du dossier Fillon, accueillie avec sérénité. On sait – et qui les en blâmerait ? – que les partis politiques excellent à susciter des réactions collectives organisées aux propos qui les dérangent. Céder à ces pressions, de la part d’un média comme France Culture revient à reconnaitre à certains groupes un droit à l’intimidation et à justifier du même coup l’institution d’un véritable délit d’opinion opposable à ceux qui interviennent sur son antenne.

Vous comprendrez que tout en moi m’interdit de cautionner de telles pratiques. Je veux bien être un intermittent du spectacle mais pas un intermittent de la censure. J’ai donc décidé de mettre un terme définitif à ma participation à Esprit public. Après plus de quinze ans de présence hebdomadaire au cœur de la Maison ronde, cette décision me coûte mais elle est inévitable. Je remercie tous ceux, réalisateurs, techniciens, assistants qui m’ont permis de m’adresser librement à vous chaque semaine. Ma gratitude va, bien entendu, d’abord à Philippe Meyer qui m’a donné cette magnifique tribune et qui, de plus, m’a supporté pendant de longues années avec un stoïcisme qui mérite hommage. Je l’adjure de continuer aussi longtemps qu’on lui en laissera le pouvoir à porter cette émission nécessaire. Pour ma part, je me contenterai en vous quittant de pousser deux vivats qui devraient n’en faire qu’un : vive France Culture, vive la liberté de l’esprit !

Jean- Louis Bourlanges »