Sorti en 1975, c’est un film que j’ai vu dès l’origine et, depuis, plusieurs fois. Ce n’est pas que le héros en soit un, Barry (Ryan O’Neal) est plutôt une canaille, viril Irlandais qui en veut aux femmes depuis que sa cousine, la laide Nora (Gay Hamilton), a refusé de se marier avec lui et l’a traité comme « son teckel » devant un capitaine anglais riche qui va payer les dettes de sa famille. Mais Barry a de l’énergie, il est le Julien Sorel de la prose anglaise, méprisé par la « bonne » société qui se croit légitime, où il veut par tous moyens se faire une place.

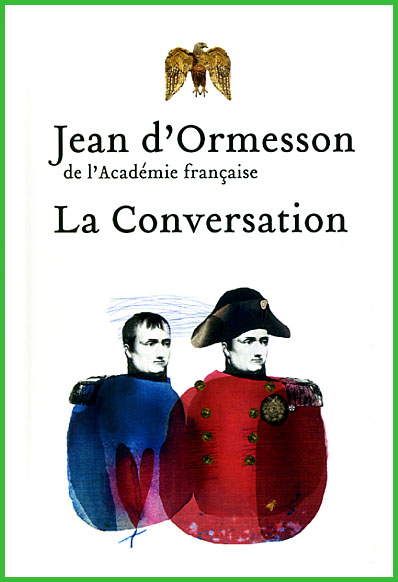

Redmond Barry est inspiré d’un personnage réel, l’aventurier irlandais Andrew Robinson Stoney dont Thackeray a fait un roman satirique empli d’aventures, les Mémoires de Barry Lyndon (The Luck of Barry Lyndon). Le film de Kubrick ne reprend que les vingt-cinq années depuis le départ de Barry, de son Irlande natale en 1759 à sa chute sociale deux ans après la mort de son fils en 1786. Nous sommes juste avant les bouleversements européens de la Révolution française et l’aristocratie anglaise sous George III est décadente, vile, corrompue. Barry va révéler sa faiblesse, son snobisme, sa moralité toute de façade. Les aristocrates des deux sexes (les hommes par le jeu, les femmes par le mariage) sont prêts à se donner au premier usurpateur brutal pour rajeunir à sa force. Ce sera Napoléon en France. Brutalité, grossièreté, arrogance, ignorance, oisiveté, ivrognerie sont l’apanage des nobles du temps – dont les Russes d’aujourd’hui semblent avoir hérité.

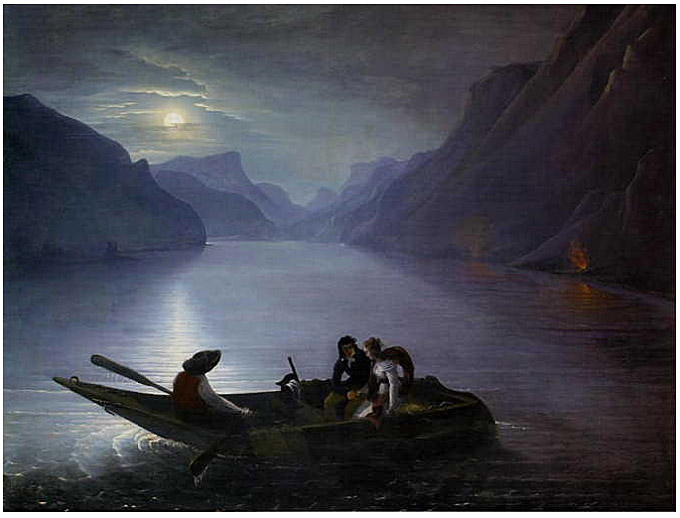

Stanley Kubrick traite en documentaire cette histoire vécue du XVIIIe siècle, reconstituant les paysages et les costumes comme à l’époque. Ce pourquoi les images sont somptueuses, en lumière naturelle à l’intérieur avec les bougies comme à l’extérieur, inspirées des peintres du temps tels Gainsborough, Reynolds, Constable, Hogarth, Wright of Derby. L’histoire est contée par un narrateur en voix off, en deux parties : l’ascension de Redmond Barry, puis la chute de Barry Lindon, nom qu’il est autorisé par la cour à prendre après son mariage avec la comtesse Lindon.

Barry est orphelin depuis que son père s’est fait tuer en duel pour le prix d’un cheval. Élevé par sa mère et recueilli par son oncle, il voudrait bien épouser sa cousine mais il est godiche, il n’ose pas aventurer sa main entre les seins de la fille, qui a pourtant mis exprès son ruban dans son décolleté généreux. Elle le domine, il se révolte ; elle joue avec lui en flirtant ouvertement avec un Anglais, militaire et capitaine, doté d’une fortune que Barry n’a pas. Ses frères encouragent le mariage avec l’Anglais pour assurer leurs biens et régler les dettes. Barry, outré et outragé, défie le capitaine en duel, comme son père. Mais cette fois il l’atteint et le croit mort. Il doit fuir urgemment vers Dublin où il pourra se cacher des gendarmes pour avoir tué un homme, un Anglais occupant de l’Irlande de surcroît. C’était en fait une farce, comme quoi « l’honneur » aristocratique n’est qu’apparence. Le capitaine Grogan (Godfrey Quigley) qui aime bien Barry, l’informe qu’il n’a pas tué Quin mais que les pistolets étaient bourrés à étoupe et non à balle.

Barry fuit mais, dans une forêt, se fait rançonner par le Robin des bois irlandais, le fameux « capitaine » Feeney (Arthur O’Sullivan) et son fils, qui lui prennent son argent, ses bagages et son cheval. Barry en est réduit à s’engager dans l’armée anglaise, qui a besoin d’hommes pour la guerre de Sept ans sur le continent, et qui recrute comme un vulgaire Poutine. Peut-on arriver au mérite par la carrière militaire ? L’ambition de Barry est en effet de pénétrer cette aristocratie qui le fascine et qu’il envie. Mais il s’aperçoit vite que la gloire et l’honneur ne sont que colifichets réservés aux rois et aux officiers ; les soldats ne sont que des mercenaires recrutés de force dès 15 ans ou volontaires pour échapper aux famines d’Irlande et d’ailleurs, condamnés aux seuls plaisirs qui restent à leur portée : se saouler, piller et baiser. Barry profite que deux officiers homos se baignent nus à l’écart pour voler un uniforme et des papiers de mission l’accréditant à traverser les lignes pour rejoindre la Hollande.

En chemin, après avoir baisé plusieurs mois une jeune paysanne en mal d’homme parce que le sien a été pris pour la guerre, il pense rejoindre la côte et embarquer pour retourner chez lui, lorsqu’il rencontre une patrouille prussienne. Son commandant, le capitaine Potzdorf (Hardy Krüger) l’invite à chevaucher avec eux car la direction qu’il a prise n’est pas la bonne ; il le fait dîner à l’auberge, le fait boire, le fait parler. Il discerne très vite qu’il n’est pas celui qu’il dit être et lui met le marché en main : où il le rend comme déserteur à l’armée anglaise, ou il travaille pour son oncle, ministre de la Police. Barry choisit le moindre.

Il est chargé de surveiller un joueur professionnel qui se fait appeler le chevalier de Balibari (Patrick Magee), officiellement autrichien mais probablement irlandais, peut-être un espion. En présence du chevalier, Barry se trouve devant un compatriote et, en larmes, avec le mal du pays, avoue sa patrie et sa mission. Le chevalier compatit et décide de l’associer. Barry rendra compte au ministre de faits précis et réels mais sans grande importance et il assistera Balibari lors des parties de cartes où celui-ci triche impunément. Un système de codes permet à Barry, qui joue les valets ignorant le la langue et qui vaque à servir les alcools, d’indiquer les couleurs des cartes ou, au baccara, de passer sous la table la bonne carte à sortir du sabot. Les duels pour « l’honneur » quand on accuse le joueur de tricher ou que l’on répugne à payer, sont gagnés aisément par Barry, jeune homme vigoureux expert en armes (comme quoi l’aristocratie, dont c’est pourtant le métier, ne sait même plus se battre). Expulsé pour avoir endetté un prince, le chevalier exfiltre Barry habilement.

Désormais, ils vont de table de jeu en table de jeu mais Barry l’errant n’a pas renoncé à son envie d’élévation sociale. Pour cela, il doit séduire une veuve riche. Il jette son dévolu sur la comtesse Lindon (Marisa Berenson), flanquée d’un mari vieux et handicapé. Il la regarde, la drague, elle succombe à sa faconde d’Irlandais qui sait ce qu’il veut. Le mari succombe lui aussi, opportunément, d’une crise d’asthme après une altercation avec Barry. Ils peuvent se marier et c’est la face de hareng maigre du révérend Samuel Runt (Murray Melvin) qui les marie, puritain précepteur du fils de 10 ans de sir Charles, qui porte déjà le titre de lord Bullingdon sans avoir rien fait (Dominic Savage). Le garçon n’aime pas son beau-père qu’il croit plus opportuniste qu’amoureux et qui trompe sa femme avec les servantes. Il l’insulte et se fait châtier à coup de canne sur les fesses.

Il le détestera encore plus à l’adolescence lorsque Barry préférera sans conteste son propre garçon, Bryan (David Morley à 8 ans) et qu’il dilapide la fortune familiale pour tenter d’obtenir un titre en arrosant les aristos anglais. Mais il est trop Irlandais et trop rustre pour espérer l’obtenir ; il dépend donc entièrement de sa femme et, lorsqu’elle mourra, lui n’aura plus rien. C’est ce que lui dit sa vieille mère, la tête près du bonnet, venue vivre au château.

La justice est absente de ce monde, les voyous restent riches alors que les braves restent pauvres. Comme si c’étaient seulement les bons qui ont château, fortune et roulent en carrosse et les méchants qui restent à trimer à la terre, à la guerre et finissent à l’hospice. Seul l’esbroufe réussit, ou la race, pas le mérite.

Lord Bullingdon devenu jeune homme (un Leon Vitali à grosses lèvres) fait un scandale public le jour anniversaire de sa mère, lady Lyndon. Il prend par la main son jeune demi-frère Bryan, beau petit blond, et lui fait claquer des chaussures en plein concert pour se faire remarquer. Puis il éructe sa haine envers son beau-père l’usurpateur et celui-ci le rosse copieusement devant les invités des hautes classes. Bullingdon quitte sur le champ la demeure familiale et l’incident public donne à Barry mauvaise réputation. Ses anciens « amis » (à l’anglo-saxonne, à la Facebook) ne sont plus, du jour au lendemain ses amis et il perd tous ses appuis précieux dans l’aristocratie anglaise qu’il avait mis des années et une fortune à acquérir.

Pire, le garçonnet Bryan, enfant gâté jamais corrigé de ses mauvais penchants pris sur l’exemple de son père, est désarçonné du cheval qu’il lui avait promis pour le jour de ses 9 ans. Il a désobéi, ayant « promis » (promesse à l’anglo-saxonne, qui se transgresse dès que ses propres intérêts sont en jeu) d’attendre le jour anniversaire et son père pour monter le cheval. Mais il ne peut s’empêcher de vouloir tout, tout de suite, sort en catimini de sa chambre, passant devant le révérend benêt, enfourche sans toque le cheval qui se cabre, tombe sur la tête et meurt un peu plus tard. Fou de chagrin, et se sentant responsable, Barry sombre dans l’alcool, tandis que lady Lyndon se réfugie avec excès dans la religion sous la conduite intéressée du révérend que la mère de Barry veut virer pour faire des économies et empêcher sa mauvaise influence. Après une tentative de suicide de sa mère, Bullingdon provoque Barry en duel mais il est terrorisé, il ne connaît rien aux armes. Son coup part tout seul sans qu’il le veuille. Pris de pitié ? de remord ? de compassion ? Barry Lindon tire son coup par terre et non dans son beau-fils. Le coup suivant de l’adolescent lui casse la jambe et le chirurgien, pas très doué, déclare qu’il faut la couper.

Voilà Barry réduit et ingambe, comme l’ex-mari de la comtesse, mais sans le titre, ni l’argent, ni la considération. Sa mère s’occupe de lui et lord Bullingdon consent à lui verser à vie une pension de 500£ par an – à la condition expresse qu’il sorte d’Angleterre et n’y remette jamais les pieds. Il ira jouer sur le continent.

Le film dresse le portrait d’un ambitieux sans scrupules ni humanité, mais aussi en creux celui d’une élite dégénérée qui n’a plus aucune légitimité à son aristocratie. C’est le pouvoir des mauvais, l’emprise des riches, le mépris de classe quasi raciste. Barry a sans le vouloir l’esprit ravageur, il ridiculise les travers, les tics mentaux, les prétentions de ceux qui se croient supérieurs à lui. La citation en fin de film rappelle qu’une fois mort, tous sont désormais égaux. Le tragique de ce destin est accompagné par de Trio pour piano et cordes no 2, op. 100 de Schubert, comme une ode funèbre qui reste dans la tête une fois les images enfuies.

DVD Barry Lindon, Stanley Kubrick, 1975, avec Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger, Steven Berkoff, Warner Bros Entertainment 2001, 2h58, €7,48 Blu-ray €7,99

Commentaires récents