Un étrange film noir tourné par un réalisateur exilé pour « activités antiaméricaines » par le maccarthysme dans une Londres noire et dépeignant le sombre milieu de la nuit.

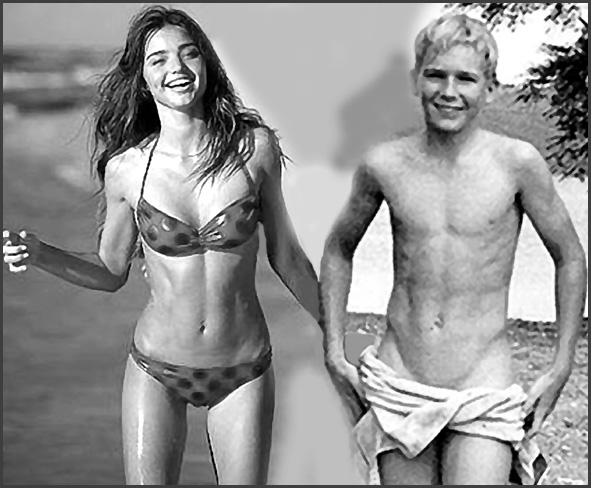

Harry Fabian (Richard Widmark tout jeune) est un perdant d’origine. Il a toujours fui devant les autres, à commencer par son père. La première scène le montre déjà courant dans la nuit pour échapper à un poursuivant à qui il doit seulement cinq livres. Pour compenser, il rêve de faire fortune et s’enivre de son imagination sans relier celle-ci au concret de la réalisation. Il lui manque toujours une centaine de livres pour réussir. Au point d’en être obsédé et d’indisposer tous ses amis, à commencer par sa bien-aimée Mary (Gene Tierney), son patron Nosseross (Francis L. Sullivan) et la « femme » de ce dernier, Helen (Googie Withers).

Un soir où il racole le pigeon friqué pour la boite de nuit du gros Nosseross, il rencontre la légende de la lutte gréco-romaine Gregorius (Stanilaus Zbyszko). Il entend le Grec massif se quereller avec son fils, organisateur de combats de lutte moderne à Londres. Fabian se dit qu’il y a des affaires à faire. Il aborde avec son bagout habituel l’ancienne vedette, la flatte, palpe son poulain Nikolas of Athens (Ken Richmond) et les décide à se donner en spectacle contre l’Etrangleur, la vedette de la lutte moderne du moment (Mike Mazurki). Mais pour cela, il lui faut réunir quatre-cents livres dont il n’a pas la première.

Il va solliciter Nosseross pour qu’il le commandite, mais sa femme lui propose un marché : il met la moitié et le gros l’autre. Harry Fabian fait la tournée de ses connaissances mais toutes refusent ; elles le connaissent trop bien. Il attire alors sa maitresse au loin pour lui voler ses économies mais elle le surprend et il s’enfuit une fois de plus. La Helen de Nosseross lui fait alors signe : elle veut quitter le gros, qui l’écœure, et ouvrir sa propre boite de nuit ; elle en a racheté une, fermée par décision administrative, pour une bouchée de pain. Il lui manque seulement la licence pour ouvrir et elle charge Harry de lui fournir en l’aguichant. Ce dernier n’a pas trop le cœur à la baise mais il frétille devant le fric comme un gamin devant une sucette et accepte. Il arnaquera Helen comme les autres en lui vendant une fausse licence, confectionnée par l’une de ses relations.

Mais il a enfin ses quatre-cents livres et peut organiser le spectacle. Pour cela, il lui faut l’Etrangleur. Il entreprend alors Kristo (Herbert Lom) le manageur du lutteur moderne, pour qu’il accepte le défi. Comme celui-ci se fait tirer l’oreille au prétexte que la lutte gréco-romaine n’attire pas les foules, Fabian provoque l’Etrangleur et le pousse à rencontrer son rival Gregorius. C’est le jeune Nikola qui doit combattre mais, dans la mêlée de vanité blessée qui passe par les coups faute de l’intelligence des mots, ce dernier a le poignet cassé. C’est donc le vieux Gregorius qui combat l’Etrangleur en privé pour lui donner une leçon. Il réussit sur lui la « prise de l’ours » et l’étouffe, mais ce combat l’a épuisé et il en meurt devant son fils, navré, qui jure de le venger.

Tout est de la faute de Fabian et le forban offre mille livres à qui le lui livrera. Le mot est passé à toute la pègre de Londres et une course-poursuite s’engage. Une fois de plus Harry Fabian fuit son destin, mais le tragique est qu’il va inévitablement le rattraper. Le jeune homme tente alors de se racheter en clamant sur les quais de la Tamise que c’est son aimée qui l’a retrouvé et livré, afin qu’elle touche la prime pour la rembourser de tout ce qu’il lui a soutiré. L’Etrangleur survient et l’étrangle avant de le jeter comme un déchet dans le fleuve qui le conduira chez les morts. Exit Harry Fabian, le raté de la vie. Il n’était pas assez cynique ni impitoyable pour les forbans de la nuit.

Ce film sombre n’a pas plu aux Yankees qui préfèrent toujours l’eau de rose du happy end ; ni aux Anglais qui ont vu de Londres sa face cachée très noire. Mais il reste un grand film tragique aux contrastes marqués et tourné en ombres et lumières d’une esthétique qui impressionne encore.

DVD Les Forbans de la nuit (Night and the City), Jules Dassin, 1950, avec Richard Widmark, Gene Tierney, Googie Withers, Hugh Marlowe, Francis L. Sullivan, Herbert Lom, Stanilaus Zbyszko, Ken Richmond, Mike Mazurki, Carlotta films 2005, 1h35, €14.03

Commentaires récents