Un roman aujourd’hui décalé, bien dans le ton des années 1970 commençantes : tout est sexe.

Séverin le Viennois est devenu prof d’allemand dans une université américaine après son émigration à la mort de sa mère et entraîneur de lutte. S’il peut émigrer c’est qu’Edith, fille d’une riche Américaine qui achète pour le musée d’art moderne de New York, est mandatée pour acquérir une ou deux œuvres des peintres mineurs viennois de l’entre-deux guerres. Elle lie ainsi connaissance avec Séverin dont la chambre est tapissée de dessins érotiques de sa mère posant nue, croquée par un ami. Cet art érotique subjugue Edith à qui il donne envie de baiser. Elle se marie bien vite avec le corps de lutteur Séverin, entraîné par deux dissidents – moins avec le fond sombre qu’il arbore parfois.

Utch est une robuste paysanne des environs de Vienne et de la base Messerschmidt durant le Seconde guerre mondiale, ce pourquoi sa mère l’a cachée à 7 ans dans le ventre d’une vache morte pour échapper aux viols russes. Tutorisée par un capitaine soviétique jusqu’à son rappel à Moscou, elle s’éprend du narrateur venu étudier un tableau de Jérôme Bosch au musée de Vienne, se marie et émigre aux États-Unis.

Voici donc deux couples de même origine viennoise, réunis dans la même université. Chacun aura deux enfants, deux filles pour Séverin et Edith, deux garçons pour le narrateur et Utch. Comme toujours, l’auteur alimente ses romans par son existence même : son savoir sur la lutte, son amour pour Vienne en Autriche, ses affinités avec le monde de l’art, les affres de sa création littéraire et le fait que ses trois premiers romans n’aient pas été très bien accueillis. John Irving a obtenu en 1963 une bourse pour étudier à Vienne et il y a rencontré sa première femme, Shyla Leary, étudiante en histoire de l’art. Ils ont eu deux garçons comme dans le roman, Colin (1965) et Brendam (1969). Le premier, Jack dans le roman, est long et élancé, prudent et méticuleux ; le second, Bart, est petit et trapu, obstiné. Le narrateur, comme l’auteur semble beaucoup aimer ses garçons.

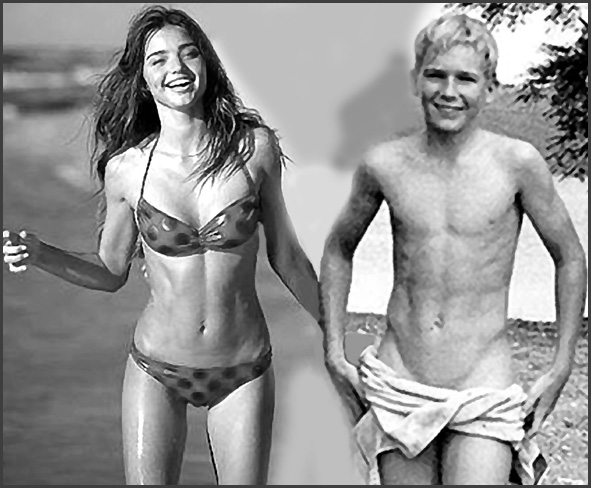

Des deux couples, l’auteur va faire un quartet échangiste. Séverin va baiser Utch en plus d’Edith sa femme, tandis que le narrateur va baiser Edith en plus de son épouse Utch. Simple jeu, comme le dit Utch, baiser n’est pas aimer, mais plutôt jouer. C’est plaisant et consolide un temps les relations, d’autant que les enfants, à peu près du même âge, jouent entre eux. Ils ont semble-t-il entre 4 et 7 ans et ne sont pas encore assez grands pour avoir des relations sexuelles mais l’avenir est ouvert. Séverin impose des règles claires, des heures fixes et un contrôle permanent.

Toute cette première partie jusqu’à la bonne moitié du livre est ainsi aisée et divertissante, écrite comme au scalpel. Mais ce loufoque ne tarde pas à se teinter de mélancolie lorsque les sentiments se mêlent aux corps à corps. Le miraculeux équilibre des exercices physiques, somme toute assez sains, s’écroule. La baise est parfois assimilée à la lutte, Utch ne jouissant que sur le tapis de la salle ; Edith en revanche est rebutée par ce sport de mâle et préfère discuter écriture avec le narrateur. Au fond, les Viennois se retrouvent dans leurs fantasmes nés de la guerre, et les Américains dans leur culture plus littéraire.

Mais l’’envie finit par s’en mêler, la jalousie, le désir d’aller voir ailleurs. Cette fin qui s’effiloche déplaît le plus souvent aux lecteurs (-trices) mais elle est la réalité. La jeunesse passe, l’érotisme torride aussi ; le tous pour un ne survit pas à la durée. L’utopie hédoniste n’a pas de longévité.

Restent les enfants – peut-être les seuls êtres stables des couples.

John Irving, Un mariage poids moyen (The 158-pounds Marriage), 1973, Points Seuil 1995, 295 pages, €7,30

Un autre roman de John Irving chroniqué sur ce blog

Commentaires récents