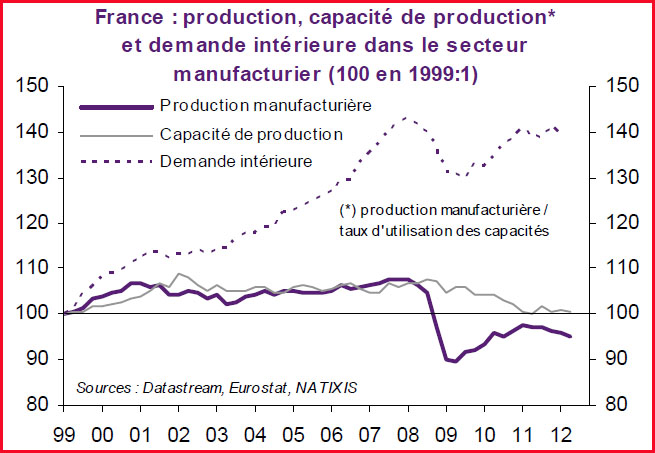

La croissance française s’est établie à +1.1% sur 2015, elle pourrait être un peu meilleure en 2016 avec le faible regain de consommation des ménages. Mais on note un net ralentissement de la productivité en France depuis la fin des années 1990, ce qui augure assez mal de l’avenir.

La croissance de la productivité horaire a ralenti régulièrement : de plus de 5 % par an dans les années 1950-1960, réduite à 3-4 % dans les années 1970, puis à 2-3 % dans les années 1980, entre 1,5 et 2 % dans la décennie 1990, elle est passée sous la barre de 1 % à partir de 2008. L’heure de travail est de moins en moins productive car les entreprises (et administrations !) françaises ne sont pas vraiment entrées dans l’ère numérique. En 2014, seules 63 % des entreprises disposaient d’un site web (+ de 75 % dans la plupart des économies avancées et 90 % dans les pays nordiques) ; seules 17 % des entreprises utilisent les réseaux sociaux pour leurs relations clients, contre 25 % en moyenne dans l’OCDE.

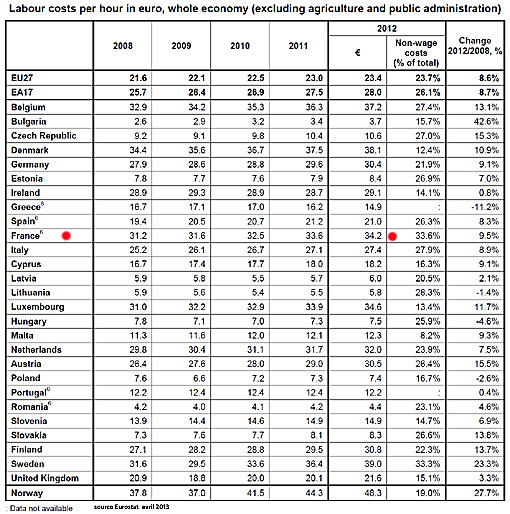

Quant au renouvellement du tissu productif (aider la nouveauté, pas « sauver » l’obsolète) il se fait trop lentement, beaucoup de freins l’empêchent : syndicats d’autant plus revendicatifs que peu représentatifs, manifs pour défendre les avantages acquis, lâcheté politique sur l’intérêt « général », byzantinisme juridique sur la création d’entreprise, le travail, le licenciement. La population active n’est pas assez qualifiée, notamment dans les technologies de l’information, et dans le même temps la formation professionnelle est laissée à des « partenaires sociaux » jaloux de leur rente sur la taxe obligatoire, et d’autant plus opaques qu’ils sont inefficaces. Les entreprises les plus productives ne sont pas encouragées par les règlements, obligations, charges et autres normes plus strictes que les Directives européennes ne le demandent. Pourquoi le SMIC serait-il égal dans Paris au fin fond de la Corrèze ? Le coût de la vie serait-il le même ? Si l’on s’étonne de la « désertification » des campagnes et lieux isolés, voilà une explication : faire travailler quelqu’un, notamment dans les services, est « trop cher » pour ce qu’il produit dans certains endroits.

L’échec du droit du travail actuel en termes d’efficacité économique et de protection des travailleurs est clair : complexe, inintelligible, faisant l’objet de l’intrusion détaillée du juge. Pourquoi embaucher si la rentabilité du poste n’est pas assurée ? Plutôt payer des heures supplémentaires aux inclus que de devoir licencier des entrants plus tard superflus. Cette réforme du code du travail est contrariée par l’idéologie, le syndicalisme qui ne représente pas l’intérêt général mais uniquement celui des syndiqués en majorité fonction publique, la politique tacticienne, et l’absence des indispensables accompagnements que sont la formation professionnelle et la réforme juridique du droit du travail.

Car le coût de l’emploi en France n’a rien de « normal » au vu des autres pays européens : il est grevé de taxes obligatoires plus fortes que les autres, commençant au SMIC – niveau bien trop élevé pour la qualification de la plupart -, obéré de freins administratifs et d’œillères sur les Zacquis. Le drame des taxis révèle l’inertie bête dans toute son ampleur : le rapport Attali l’avait pointé dès 2007, la profession est menacée par la montée des métiers issus des technologies du numérique. Que croyez-vous que les taxis firent : RIEN ! Ils attendent même « du gouvernement » qu’il mette en place une plateforme informatique qu’ils ont été INCAPABLES de créer eux-mêmes – et qu’ils leur remboursent une « licence » qui n’a jamais été légale !

Les politiques dites « structurelles » visent à modifier les règles de fonctionnement de l’économie, notamment le juridique ou le fiscal pour augmenter la croissance possible, encourager l’emploi, favoriser l’égalité sociale.

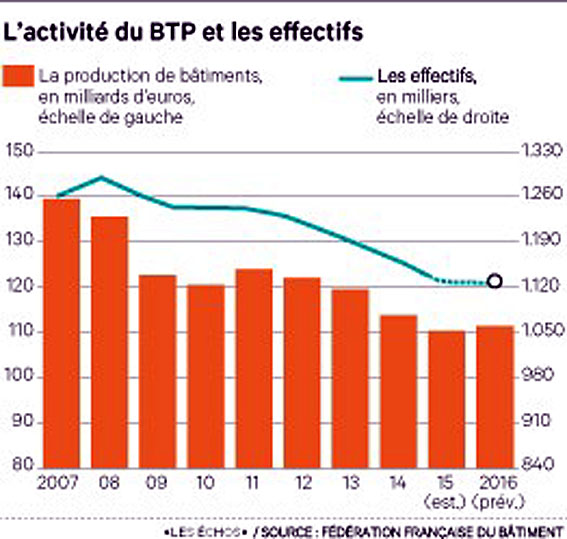

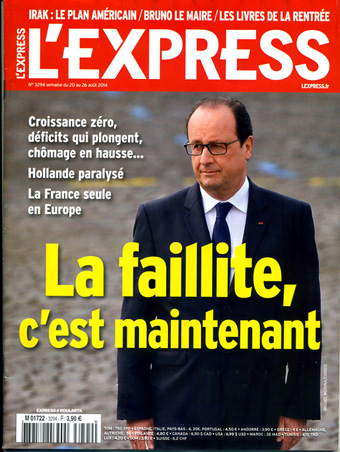

- La croissance : à part vendre des Rafales aux musulmans intégristes d’Arabie et du Qatar, qu’a fait le Président ? RIEN – sauf augmenter massivement les impôts pour les entreprises et les ménages, nommer Duflot, une écolo sectaire au Logement, ce qui a accentué la tentation de l’attentisme et du repli de ce secteur pourtant très créateur d’emplois peu qualifiés – justement ce qu’un gouvernement devrait encourager !

- L’emploi : avant Hollande, la hausse du SMIC a réduit l’accès à l’emploi des moins qualifiés que les allègements de charges ont à peine compensés. Le statut d’autoentrepreneur et les emplois aidés n’ont pas encouragé la qualification mais au contraire fait baisser les rémunérations, tout en permettant en contrepartie à des non-qualifiés de travailler. Quant aux 35 h, elles ont clairement augmenté la productivité horaire… mais seulement de ceux qui travaillent, réduisant la productivité globale par découragement de l’embauche (sauf dans la fonction publique… ce qui obère les finances de l’État). Qu’a fait le Président ? Il a décidé bien tard le CICE, après avoir grevé les entreprises de 30 milliards d’impôts en plus. Et il n’ose pas toucher au sacré des 35 h, malgré les coups de sonde d’Emmanuel Macron.

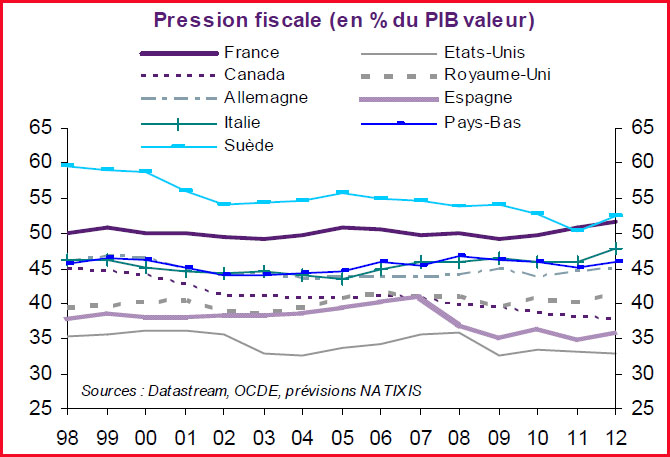

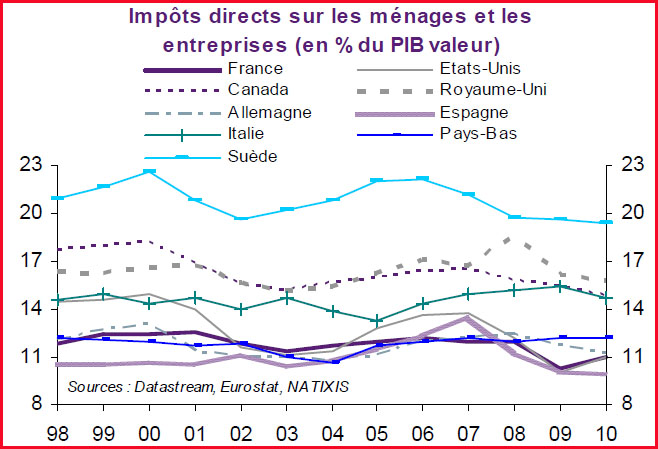

- Les impôts : leur prélèvement exige transparence et forte lisibilité pour qu’il soit compris et accepté. Qu’a fait le Président ? Presque rien (à part les augmenter), surtout pas la fameuse réforme qu »il avait promise et que tout le monde attend – et regretté d’avoir fait trop légèrement confiance au menteur Cahuzac comme ministre… du Budget !

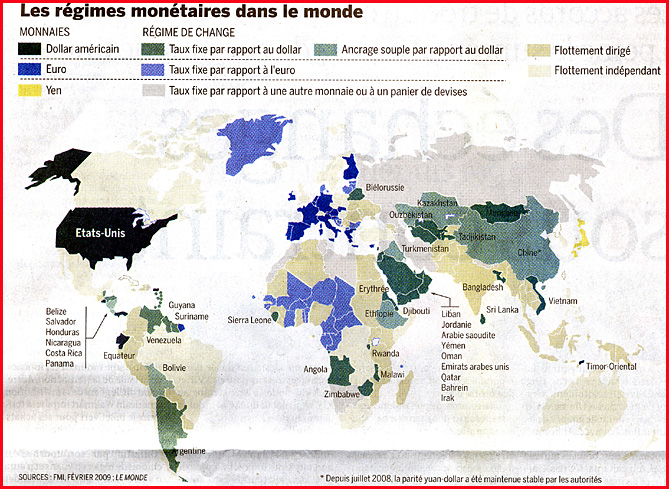

- Le système financier : il exige la confiance, donc des règles propres à lui éviter la tentation de la cupidité ou du risque excessif. Qu’a fait le Président ? Presque rien sur la taille des banques, les politiques prudentielles visant à limiter la prise de risques excessifs, l’orientation des financements vers les activités productives – malgré un discours de matamore sur « mon ennemi la finance ». Quelle velléitaire ! Ou quel naïf.

Se tromper sur ses collaborateurs et se hâter avec lenteur semble être la norme hollandaise, qui n’a semble-t-il pas pris la mesure des cinq années de son mandat. Il en est resté au double septennat Mitterrand, son grand modèle, et à sa maxime d’avant l’ère numérique : « laisser du temps au temps ». Or le risque d’une société puissamment méritocratique comme l’est la société française est de déconsidérer absolument les perdants. Les classes moyennes sont attachées plus que les autres à cette utopie que le mérite permet d’arriver. François Hollande a perdu son pari sur le chômage et a omis d’honorer la plupart de ses (trop souvent démagogiques) promesses de campagne : il est donc déconsidéré. Pire : l’hypocrisie de ses communicants qui amusent la galerie sur le mariage gai, la déchéance de nationalité et la réforme de l’orthographe, est nettement contreproductive. La ficelle tacticienne est trop grosse. Se perdre dans les futilités alors que de graves problèmes demeurent sans solution ?

Il n’est donc pas étonnant à ce que le baromètre politique TNS de février voie s’effacer le regain de popularité de Hollande et Valls après les attentats. Pour François Hollande, le recul de la confiance est un peu plus important chez les sympathisants de gauche que parmi ceux de droite. Même chose pour le Premier ministre. Les qualificatifs appliqués à Marine Le Pen dans un autre sondage TNS Le Monde-France Info-Canal + en février 2016 profilent en creux ceux qui semblent manquer à François Hollande, actuellement en charge de conduire la nation : « volontaire », « capable de prendre des décisions », « comprend les problèmes quotidiens des Français ». Même si 65% des citoyens jugent « non probable » la victoire de Marine à l’élection présidentielle 2017.

Les Français veulent des ACTES, pas du blabla idéologique (c’est valable autant à gauche qu’à droite). D’où le repli sur les valeurs sûres – y compris à gauche. On ne « défend pas assez les valeurs traditionnelles en France » pour 73% des interrogés (61% de gauche). Pour 70% « la justice n’est pas assez sévère avec les petits délinquants » (57% de gauche) – souvent immigrés ou descendants d’immigrés : il y a trop d’immigrés en France » pour 54% (35% de gauche). Cette position vis-à-vis de la « croyance » en ce « trop d’immigrés » ou descendants d’immigrés marque le vrai clivage gauche-droite en cette période. Naïveté ? Humanisme ? Effet bobo ? Les intellectuels, parisiens et professions supérieures – qui votent le plus à gauche – sont en effet peu en contact avec l’immigration, vivant dans des quartiers préservés, mettant leurs enfants dans des écoles réservées, suivant un cursus social d’entre-soi. Ils vivent donc plus que les autres dans l’illusion de l’Homme générique transfrontières, « naturellement bon », qu’il suffira d’intégrer au travail pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.

En face, Nicolas Sarkozy perd 4 points (21%), il recule surtout chez les sympathisants LR (51%) alors qu’Alain Juppé stagne, bien qu’en tête du classement. S’il reste le moindre mal à droite, son âge, sa stature à la Chirac dont il a été le dauphin, et le souvenir du « droit dans ses bottes » qui l’a balayé en 1997 ne donnent pas une image très dynamique de sa candidature. Place aux jeunes, à la nouveauté, à l’initiative.

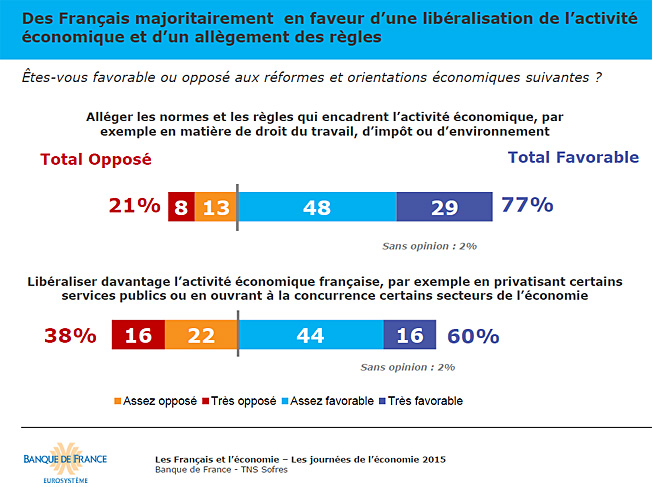

Si Alain Juppé veut faire gagner la droite, sa campagne devra se focaliser sur le renouvellement de la classe politique autour de lui, notamment la promotion d’autres profils que les copains et autres requins assez vus du RPR devenu UMP puis LR. Il devra aussi offrir un équilibre entre l’aspiration au « lâchez-moi les baskets » des Français (qu’on appelle ailleurs le libéralisme politique et social – voir le sondage Banque de France ci-dessus illustré) et l’exigence d’État, celui-ci réduit à ses fonctions régaliennes.

Commentaires récents