Comment vit une entreprise multinationale ? Comme un être vivant, elle est soumise aux affres de la création, au vieillissement, au renouvellement pour grandir et garder sa santé, à une concurrence féroce, mais aussi aux aléas de l’existence. Le groupe hôtelier bâti par le fondateur a bien réussi. Le vieux, après 80 ans, a passé la main à son fils Jean, qui est moins entrepreneur que gestionnaire – il faut un tempérament pour cela (la dureté, l’égoïsme, la volonté). Le fondateur garde 80 % des actions à son bon vouloir, 20 % étant données à son ex-maîtresse Ingrid, et refuse toute entrée en Bourse comme toute arrivée d’un autre investisseur dans l’univers familial. Mais les circonstances vont changer.

D’abord par un caprice de vieillard : la donation faite à Marie, sa gouvernante de la cinquantaine qu’il aime bien. Il lui donne aussi 20 % des parts de l’entreprise, ce qui dilue automatiquement le capital. Lorsque le Fondateur va décéder, l’entreprise sera fragilisée par la multitude des héritiers qui se connaissent mal, issus d’unions différentes. Le Fondateur a eu Édith et Jean de son mariage, le couple a deux enfants, Jeanne et Carole ; Jean gère les affaires désormais et Jeanne s’investit dans le groupe. Puis il a eu pour maîtresse Ingrid, laquelle a eu deux fils londoniens, Yann et Timothée. Enfin Marie, laquelle est mariée mais n’a pas d’enfant. Seuls les héritiers directs sont actionnaires, leurs enfants n’ont pas de parts, ils hériteront au décès de leurs parents. Mais l’avenir exige qu’ils soient peu à peu associés à l’entreprise, sous la forme d’un pacte d’actionnaires des parents qui les engage pour dix ans, afin d’éviter tout délitement du capital et prise de pouvoir intempestive.

Il y a aussi les pièces rapportées : les conjoints des mariés comme André, mari d’Édith, Helmut, petit ami de Carole, Georges, mari de Marie. Puis les avocats et banquiers conseils, le directeur général du Groupe qui travaille bien. Ils ne sont pas au capital ; peut-être faudrait-il les intéresser pour qu’ils restent dans le cercle ?

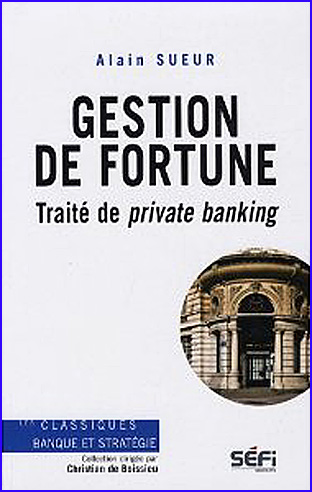

Tout cela cogite, s’agite, bouillonne. Rien n’est fait mais il faut prévoir l’avenir – toujours incertain. Le Fondateur a déjà eu plusieurs alertes cardiaques, il n’est pas éternel. Des investisseurs du Golfe se sont montrés intéressés à prendre des parts, prouvant l’intérêt du marché pour le Groupe. Des opportunités naissent pour investir dans des emplacements de luxe au centre de Paris et de Milan et, pourquoi pas, sur l’île des milliardaires, Saint-Barthélémy. Il faut étudier soigneusement le marché, les coûts, le financement, les tendances à venir. L’entreprise est une jungle (« jungle corporate », dit volontiers l’auteur dans la langue du capitalisme). Les petits sont croqués par les gros, les prédateurs sont rois, le sentiment n’a pas sa place. L’efficacité, au contraire, doit régner à tous les bouts de la chaîne. Les erreurs doivent être comprises, réparées, des leçons tirées.

Justement, un cyclone violent arase l’île de Saint-Barth, rendant imprévisible et coûteux tout projet d’investissement de luxe à long terme. Des maisons d’hôte suffisent, mais ce n’est pas le créneau de l’entreprise. Pire, un virus chinois inconnu commence à opérer ses ravages un peu partout dans le monde ; l’Italie est très touchée et le projet à Milan n’est plus d’actualité. Il faut tenir durant la crise – qui dure plusieurs mois. Une fois la crise passée, les liquidités tant bien que mal restaurées et les clients affaires ou loisirs (« business/leisure » dit l’auteur inutilement en globish), il faut tirer parti des opportunités d’investir. Qui ne croît pas stagne et meurt, dans la jungle des affaires.

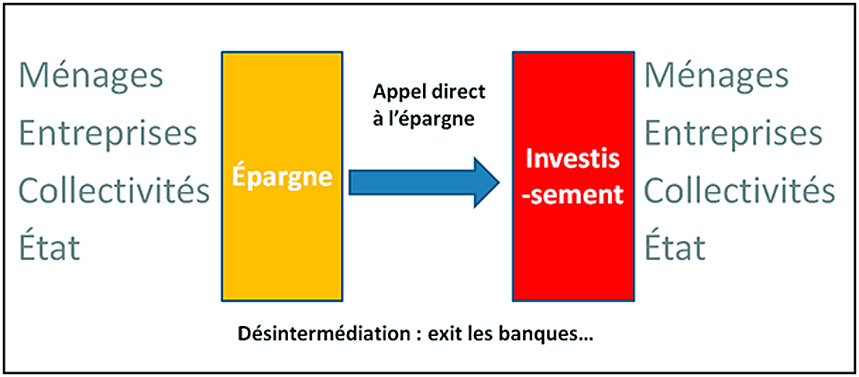

D’où l’irruption de Charles, anglo-franco-grec, en bref un métèque qui a trouvé la façon de s’imposer dans la société multinationale en entreprenant plus audacieusement que les autres. Il a racheté et rénové des hôtels vieillissants à Londres et a réussi à créer un groupe conséquent. Mais la crise pandémique rend difficile pour son entreprise d’honorer ses dettes, considérables. D’où l’exigence de s’adosser au Groupe de Jean. Les actionnaires y sont favorables, non sans avoir râlé un peu à cause des dividendes qui seront réinvestis, donc pas distribués. Et Jeanne, qui se prépare a de hautes fonctions dans le Groupe à l’avenir, est sensible au charme et au rentre-dedans de Charles.

D’ailleurs Antoine, Directeur-général du Groupe, est pris la main dans le sac des rétrocommissions pour certaines fournitures aux hôtels : il est viré malgré ses bons (mais pas loyaux) services. Pourquoi Charles ne le remplacerait-il pas ?

L’auteur s’ingénie à montrer tous les aléas de l’entreprise, surtout multinationale. Il démontre que les relations humaines sont aussi importantes que le calcul correct des risques et des rentabilités : choisir les bons employés, les surveiller, veiller à leur intéressement ; choisir les bons banquiers, les bons conseils, conserver avec eux des relations amicales et professionnelles de long terme. Qu’une division des actionnaires ne peut qu’être préjudiciable à tous, par exemple en introduisant un loup prédateur dans la bergerie qui fonctionne bien. En bref, c’est la jungle. Il faut y retrouver ses réflexes de survie, doublés d’expertises de haut niveau. Un entrepreneur se doit être complet.

La psychologie est un peu sacrifiée à la description minutieuse des manœuvres et des risques qui surviennent à tout moment, mais voici un bon livre où des « faits réels » sont utilisés pour une fiction éclairante sur les requins de la finance à l’affût des pachydermes de l’entreprise.

Jean-Jacques Dayries, Jungle en multinationale, 2023 éditions Code 9 Groupe Philippe Liénard, 297 pages, €24,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Les autres romans de Jean-Jacques Dayries déjà chroniqués sur ce blog

Commentaires récents