« Le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule ; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gène, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger ». Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, partie IV chapitre VI, décrit parfaitement les effets du socialisme.

- Ce pourquoi les Américains sont résolument contre cette emprise molle d’État et voient dans le social-dirigisme français un repoussoir.

- Ce pourquoi en France « la défiance à l’égard de la vie politique atteint des sommets inégalés » (Brice Teinturier – Ipsos)

Le socialisme jacobin veut enserrer la société tout entière dans les rets du moralisme et du service collectif par une suite de lois, règlements, décrets et directives qui n’ont pour but que d’administrer les choses, sans jamais les créer.

- Créer, au contraire, est vu avec méfiance, sauf dans la culture si elle célèbre les valeurs de gauche – et dans le sport où la compétition internationale dispense de morale (mais que l’équipe nationale perde et elle est vite traitée de « racaille » – le moralisme renaît aussitôt).

- Créez une entreprise, vous serez aussitôt taxé, forcé de payer par avance URSSAF, Unedic et charges, obligés à paperasser à l’infini sur les bénéfices, la TVA, les statistiques et ainsi de suite. Créez des emplois, ce sera pire…

- Créez une association ou un mouvement politique et vous serez approché et subventionné ou rejeté et contrôlé, selon votre seule proximité avec « le socialisme ».

Tout cela est moins vrai à droite, malgré le tropisme autoritaire gaulliste. Les intérêts y sont plus divers, les initiatives plus larges, même en politique. La raison en est probablement que le socialisme, issu comme le communisme du marxisme, est une religion progressiste. Pour Marx, l’histoire des sociétés avance selon des lois « scientifiques » et il faut attendre que les situations mûrissent pour qu’elles adviennent. Les communistes, derrière Lénine, préféraient le coup de force pour chasser le Vieil homme et créer d’un coup la société sans classe peuplée par l’Homme nouveau. Les socialistes, embourgeoisés et plus pusillanimes, ont toujours considéré qu’il valait mieux favoriser le social en attendant l’avenir inéluctable.

Mais l’excès d’égalité étouffe la liberté, « l’égalité hommes-femmes » est une ineptie lorsque la femme veut avorter alors que l’homme veut l’enfant. Le tous semblables exclut l’originalité comme l’initiative (souvenez-vous en classe ou à l’armée !). Le social exaspère – toujours le social – comme si les gens devaient sans cesse être assistés, contrôlés, maternés ! Comme en témoigne Ipsos, les ouvriers en ont plus marre que les bobos, ces fonctionnaires du socialisme, le ventre plein, béats de confort mental devant l’avenir rose.

En économie, concilier socialisme et production pour réduire une dette publique devenue ingérable est difficile ; la tentation est sans cesse de basculer d’un côté ou de l’autre : le dirigisme socialiste ou le libéralisme productiviste. Le grand écart réussi est (pour l’instant) chinois : parti communiste centralisé surpuissant mais initiatives locales et entrepreneuriales larges. François Hollande illustre la difficulté de l’équilibre (qui est pourtant son tempérament) : il a été élu contre son prédécesseur mais applique grosso modo la même politique. Il a été élu à gauche pour faire du socialisme autoritaire jacobin mais s’essaye à une social-démocratie impossible en France du fait de syndicats minuscules parce que trop idéologique. Il effectue enfin son coming out social-libéral après 18 mois d’indécision, de mesures flanquées aussitôt de contre-mesures (la hausse des taxes sur les entreprises mais le CICE), de masques sociétaux pour agiter l’opinion tandis que passent les réformettes économiques (le mariage gay au même moment que le pacte social, la pochade Dieudonné et la réouverture du débat sur l’avortement au moment du tournant annoncé par les vœux).

- Comment auriez-vous l’envie de créer une entreprise avec les lourdeurs administratives françaises ? Il est tellement plus confortable d’être fonctionnaire.

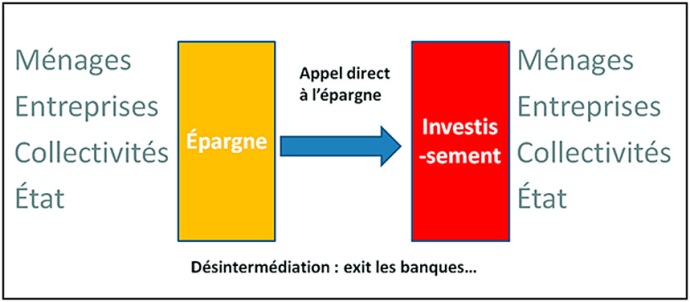

- Comment compteriez-vous profiter de votre initiative sous l’œil allumé du fisc qui guette toute « inégalité » de revenus et de patrimoine, l’argent produit étant aussitôt réputé « profit », l’argent sagement accumulé étant réputé « enrichissement en dormant » ? Mieux vaut rester sur le livret A ou l’immobilier (ce pourquoi les prix du logement montent, puisque les actions – placement alternatif – sont découragées par une fiscalité nettement plus forte qu’ailleurs).

- Mieux vaut aller créer une entreprise, prendre un bon poste ou faire de la recherche à l’étranger, avec de meilleurs moyens, un moindre mépris pour les jeunes et pour ceux qui ne sont pas sortis des Grandes écoles. En étant moins taxé pour des services publics peu différents – mais mieux gérés.

François Hollande a raison de quitter « le socialisme » pour le pragmatisme, comme tous les autres partis de la gauche gouvernementale l’ont fait en Europe. Ce n’est pas l’idéologie qui fait le bonheur des gens – sauf pour les fanatiques. Il est curieux que ces soi-disant « laïcs » soient aussi moralistes du surveiller et punir que les cléricaux catholiques, puritains, juifs ou islamistes. L’humanisme de gauche en Allemagne, Suède, Danemark, Royaume-Uni, Suisse et autres est un guide pour l’action, pas un catalogue de dogmes sur l’étatisme, la morale sociale et la dépense publique. Aucun tabou n’existe, ailleurs qu’en France, lorsqu’il s’agit de produire mieux et de créer des emplois. Comment voudriez-vous que le dynamisme d’un pays renaisse sous cette chape socialiste ?

Mais ne vous en prenez qu’à vous, dit aussitôt Tocqueville, cet analyste incomparable de la mentalité française, qu’il est allé apprécier à l’aune américaine avant de la mesurer à l’Ancien régime. « Il est, en effet, difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l’habitude de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire ; et l’on ne fera point croire qu’un gouvernement libéral, énergique et sage, puisse jamais sortir des suffrages d’un peuple de serviteurs ». « Libéral » est pris sous la plume de Tocqueville au sens classique du dictionnaire : « qui aime à donner, favorable à la liberté, les arts libéraux étant enseignés pour libérer de l’ignorance« . Mais le socialisme idéologique s’est efforcé depuis des générations de tordre cette acceptation pour en faire le démon intime à exorciser, « libéral » étant vu comme l’impérialisme capitaliste américain (et juif pour les plus à gauche de la gauche de la gauche – comme les médiatiques aiment à dire pour rester » de gauche »).

Avouons cependant que Tocqueville avait raison : depuis De Gaulle jusqu’à Hollande, la qualité des présidents de la République en France est allée en se dégradant…

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835, tome 1 et tome 2, Garnier-Flammarion 1999, 569 pages et 414 pages, €8.08 et €6.65

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique – Souvenirs – L’Ancien régime et la Révolution, Bouquins Robert Laffont 2012, 1178 pages, €28.98

Commentaires récents