« Ca a débuté comme ça » est la première phrase du roman. Elle vous dit tout sur le reste : le fil de l’eau qu’est la vie, « voyage dans l’hiver et dans la nuit », le destin qu’est le « ça » contre lequel on ne peut rien, le style populaire qui véhicule l’émotion avant la raison. « Ça a débuté comme ça », par la guerre, la grande, l’absurde – stupidement célébrée ces dernières années ; puis l’arrière et ses fumiers profiteurs et ses poules avides de sexe ; puis la colonie où l’on envoie les ratés, les vicieux, les petits maîtres ; puis l’Amérique, ce rêve de modernité où la machine va plus vite mais n’a pas plus de cœur ; enfin la banlieue, autour de Paris, la « zone » où survivent les pauvres, les petits, les sans grades, dans la boue, le voisinage haineux et la peur de manquer. Et toujours Robinson, le double caricatural de Céline, solitaire et démerde comme le naufragé de Defoe. « Ça a débuté comme ça » et ça finit par un remorqueur sur la Seine, qui emporte tout, « qu’on n’en parle plus ». C’est la dernière phrase du livre.

« Ca a débuté comme ça » est la première phrase du roman. Elle vous dit tout sur le reste : le fil de l’eau qu’est la vie, « voyage dans l’hiver et dans la nuit », le destin qu’est le « ça » contre lequel on ne peut rien, le style populaire qui véhicule l’émotion avant la raison. « Ça a débuté comme ça », par la guerre, la grande, l’absurde – stupidement célébrée ces dernières années ; puis l’arrière et ses fumiers profiteurs et ses poules avides de sexe ; puis la colonie où l’on envoie les ratés, les vicieux, les petits maîtres ; puis l’Amérique, ce rêve de modernité où la machine va plus vite mais n’a pas plus de cœur ; enfin la banlieue, autour de Paris, la « zone » où survivent les pauvres, les petits, les sans grades, dans la boue, le voisinage haineux et la peur de manquer. Et toujours Robinson, le double caricatural de Céline, solitaire et démerde comme le naufragé de Defoe. « Ça a débuté comme ça » et ça finit par un remorqueur sur la Seine, qui emporte tout, « qu’on n’en parle plus ». C’est la dernière phrase du livre.

Mais entre temps, on en a parlé, sur 504 pages Pléiade. Avec crudité et fine observation, avec cynisme et moments d’émotion, avec amertume et rire. La vie, quoi. Le ‘Voyage’ est l’Odyssée moderne avec la guerre industrielle comme Iliade, qui dissout les héros dans la crasse et les puces. Céline n’est pas un voyeur misérabiliste qui jouit de l’indigence des autres en se croyant au-dessus. Céline n’est pas Zola. Il en est, lui, de ce peuple petit pauvre, issu d’un couple d’employé subalterne aux assurances et d’une boutiquière en mode du passage Choiseul. Céline s’est arrêté au certificat d’études, à 12 ans. Il n’a repris l’école qu’après la guerre, passant un bac oral – light – pour anciens combattants et parce qu’on manquait cruellement d’instruits après les millions de morts. Il a fait l’école de médecine, la voie de l’enseignement professionnel, avant de finir son diplôme en faculté. Il n’a jamais soigné que les pauvres, Céline, et quelques mois les ratés de Sigmaringen. Le peuple, il connaît : il en est. Peut-être est-ce justement parce qu’il n’est pas un intello bourgeois intégré au « milieu » littéraire avec plein de copains médiatiques qu’il a raté le prix Goncourt en 1932 pour ‘Voyage’. La mode l’a attribué à un écrivaillon dont on s’est empressé d’oublier jusqu’au nom, tant les prix récompensent rarement le talent mais plutôt la lèche. On lit encore ‘Voyage au bout de la nuit’, il y a belle lurette qu’on a oublié ‘Les loups’, prix Goncourt 1932 !

Le populo, Louis-Ferdinand Céline le sait par cœur. « Ils ne seraient dans un autre quartier ni moins rapaces, ni moins bouchés, ni moins lâches que ceux d’ici. Le même pinard, le même cinoche, les mêmes ragots sportifs, la même soumission enthousiaste aux besoins naturels, de la gueule et du cul, en referaient là-bas comme ici la même horde lourde, bouseuse, titubante, d’un bobard à l’autre, hâblarde toujours, trafiqueuse, malveillante, agressive entre deux paniques » p.346.

Ils habitent loin du centre, où c’est pas cher et où on dépense rien pour eux. « Les ébauches des rues qu’il y a par là, des rues aux lampadaires pas encore peints, entre les longues façades suintantes, aux fenêtres bariolées des cent petits chiffons pendant, les chemises des pauvres, à entendre le bruit du graillon qui crépite à midi, orage des mauvaises graisses. Dans le grand abandon mou qui entoure la ville, là où le mensonge de son luxe vient suinter et finir en pourriture, la ville montre à qui veut le voir son grand derrière en boites à ordures » p.95. En métropole ou aux colonies, même combat : « La négrerie pue sa misère, ses vanités interminables, ses résignations immondes ; en somme tout comme les pauvres de chez nous mais avec plus d’enfants et encore moins de linge sale et moins de vin rouge autour » p.142.

Toute leur vie, leur énergie, leurs désirs, sont brimés par les maîtres et leur condition vile. « Presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison » p.200. Ils sont dressés dès l’enfance, les pauvres. « Ils ne savent pas encore ces mignons que tout se paye. Ils croient que c’est par gentillesse que les grandes personnes derrière les comptoirs enluminés incitent les clients à s’offrir les merveilles qu’ils amassent et dominent et défendent avec des vociférants sourires. Ils ne connaissent pas la loi, les enfants. C’est à coup de gifles que les parents la leur apprennent la loi et les défendent contre les plaisirs » p.312. Alors ils se vengent dès qu’ils peuvent, les pauvres, sur les autres qu’ils jalousent, sur les plus faibles qu’eux surtout. Comme aux colonies.

La philosophie du pauvre est le destin, le renoncement. « Sa formidable résignation l’accablait, cette qualité de base qui rend les pauvres gens de l’armée ou d’ailleurs aussi faciles à tuer qu’à faire vivre. Jamais, ou presque, ils ne demanderont le pourquoi les petits, de tout ce qu’ils supportent » p.151. Ceux qui ont les moyens, sur cette terre, sont des demi-dieux. « Les riches n’ont pas besoin de tuer eux-mêmes pour bouffer. Ils les font travailler les gens comme ils disent. Ils ne font pas le mal eux-mêmes, les riches. Ils payent. On fait tout pour leur plaire et tout le monde est bien content. (…) Les femmes des riches bien nourries, bien menties, bien reposées elles, deviennent jolies. Ca c’est vrai. Après tout ça suffit peut-être. On ne sait pas. Ca serait au moins une raison pour exister » p.332.

La philosophie du pauvre est le destin, le renoncement. « Sa formidable résignation l’accablait, cette qualité de base qui rend les pauvres gens de l’armée ou d’ailleurs aussi faciles à tuer qu’à faire vivre. Jamais, ou presque, ils ne demanderont le pourquoi les petits, de tout ce qu’ils supportent » p.151. Ceux qui ont les moyens, sur cette terre, sont des demi-dieux. « Les riches n’ont pas besoin de tuer eux-mêmes pour bouffer. Ils les font travailler les gens comme ils disent. Ils ne font pas le mal eux-mêmes, les riches. Ils payent. On fait tout pour leur plaire et tout le monde est bien content. (…) Les femmes des riches bien nourries, bien menties, bien reposées elles, deviennent jolies. Ca c’est vrai. Après tout ça suffit peut-être. On ne sait pas. Ca serait au moins une raison pour exister » p.332.

D’où le divorce entre la cucuterie d’idéal pour les riches et la condition réelle du peuple : « Pour Lola, la France demeurait une sorte d’entité chevaleresque, aux contours peu définis dans l’espace et le temps, mais en ce moment dangereusement blessée et à cause de cela même très excitante. Moi, quand on me parlait de la France, je pensais irrésistiblement à mes tripes, alors forcément, j’étais beaucoup plus réservé pour ce qui concerne l’enthousiasme » p.52. Quelle çonnerie, la guerre ! disait l’autre. Le peuple est réaliste, naturel, il ne se grise pas de mots. « L’esprit est content avec des phrases, le corps c’est pas pareil, il est plus difficile lui, il lui faut des muscles. C’est quelque chose de toujours vrai un corps » p.272. Céline est matérialiste, pas idéaliste ! « L’âme, c’est la vanité et le plaisir du corps tant qu’il est bien portant, mais c’est aussi l’envie d’en sortir du corps dès qu’il est malade ou que les choses tournent mal » p.52

La vérité est dans la matière et l’amour « vrai » veut toucher, peloter, baiser. Telle Sophie la Slovaque : « Élastique ! Nerveuse ! Étonnante au possible ! Elle n’était diminuée cette beauté par aucune de ces fausses ou véritables pudeurs qui gênent tant les conversations trop occidentales. (…) L’ère de ces joies vivantes, des grandes harmonies indéniables, physiologiques, comparatives est encore à venir… (…) Permission d’abord de la Mort et des Mots… Que de chichis puants ! C’est barbouillé d’une crasse épaisse de symboles, et capitonné jusqu’au trognon d’excréments artistiques que l’homme distingué va tirer son coup… » p.472. La nature est vigoureuse et saine, le naturel est beau et désirable. Les nègres musclés et leurs femmes aux seins nus sont « tout juste issus de la nature si vigoureuse et si proche » p.150. En Afrique, la nature a plus de force qu’ailleurs, racine de la fascination de Céline pour le biologisme nazi. « La végétation bouffie des jardins tenait à grand-peine, agressive, farouche, entre les palissades, éclatantes frondaisons formant laitues en délire autour de chaque maison » p.143 « L’infinie forêt, moutonnante de cimes jaunes et rouges et vertes, peuplant, pressurant monts et vallées, monstrueusement abondante comme le ciel et l’eau » p.163. Éternel retour pour ces « bestioles du bled qui se coursent pour s’enfiler ou se bouffer, j’en sais rien » p.164.

L’amour romantique est l’opium du pauvre, le film des pulsions, la guimauve commerciale. Les pauvres piquent ça aux bourgeois, selon la « civilisation des mœurs » du haut vers le bas, chère à Norbert Elias. « Les trucs aux sentiments que tu veux faire, veux-tu que je te dise à quoi ça ressemble, moi ? Ca ressemble à faire l’amour dans les chiottes ! » p.493. L’Hamour, disait Flaubert par dérision, « l’amour, c’est l’infini mis à la portée des caniches » dit Céline p.8. Montherlant écrira ses ‘Jeunes filles’ pour dire pareil et Matzneff ses ‘Lèvres menteuses’.

Bien sûr, l’émotion existe sous les oripeaux idéalisés. Les mots ne disent pas le vrai. Le film n’est pas la réalité. La vacherie est première mais parfois l’être se révèle. « Je l’avais bien senti, bien des fois, l’amour en réserve. Y en a énormément. On peut pas dire le contraire. Seulement c’est malheureux s’ils demeurent si vaches avec tant d’amour en réserve, les gens. Ça sort pas, voilà tout. C’est pris en dedans, ça reste en dedans, ça leur sert à rien. Ils en crèvent en dedans, d’amour » p.395. « Moi (…) un Ferdinand bien véritable auquel il manquait ce qui ferait un homme plus grand que sa simple vie, l’amour de la vie des autres » p.496. Ce qu’ont Alcide le sergent colonial qui trafique pour payer la pension chez les sœurs d’une nièce de dix ans ; et Molly la pute américaine, qui entretient les amants auxquels elle tient.

Malgré le ton et le cynisme, il y a du rire chez Céline. Rien que les noms donnés aux bateaux ou lieux-dits des colonies valent leur pesant de sexe. Il est partout présent, depuis le bateau Amiral Bragueton (braguette) suivi du Papaoutah (empapaouter), de la compagnie Pordurière (amalgame de portuaire et ordurière), jusqu’à San Tapeta (tapette), lieu d’où il est embarqué sur la galère Infanta Combitta (con-bite)… Le boy noir est « lascif comme un chat » (p.143), les petits nègres aiment à se faire caresser sous la culotte (p.167) – tout comme Bébert, neveu de concierge du Raincy, sept ans, qui « se touche » : « C’est pas vrai, c’est le môme Gagat qui m’a proposé… » p.244. Gaga, bien sûr, c’est comme ça que ça rend, l’astiquage de tige. Céline appellera son chat Bébert, du nom du môme qu’est crevé d’une mauvaise typhoïde, en 1944. Il y a encore le curé Protiste, au nom d’unicellulaire ou le chercheur biologiste russe Parapine… Saint Antoine, alias San Antonio, le patron des cochons, s’en est inspiré. Lire encore la description en Amérique du dieu Dollar (p.193) auquel on va rendre ses dévotions à mi-voix devant un minuscule guichet, comme au confessionnal. Avant d’aller déféquer dans les cathédrales à merde, en sous-sol, où chacun attend son tour à la queue pour se déculotter.

C’est un moment d’humanité carabinée que ce Céline là.

Louis-Ferdinand Céline, Romans 1 – Voyage au bout de la nuit – Mort à crédit, édition Henri Godard, Pléiade Gallimard 1981, 1582 pages, €54.63

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932, Folio plus classiques, 614 pages, €8.93

Édouard Tétreau, Analyste

La vraie vie vécue des années folles, celles de la bulle Internet 1998-2000, par un analyste en charge du secteur médias au Crédit lyonnais Securities Europe à Paris. Écrit clair, il y a de l’action à l’américaine et des exemples précis (sous pseudos pour éviter le judiciaire). Tout est vrai – j’y étais.

Mais, mieux que les anecdotes navrantes (la lâcheté Messier) ou croustillantes (le Puritain maître de la finance américaine et ses putes à Paris), une interrogation sur le snobisme social, les sursalaires indus et la course à la cupidité court-terme. La finance anglo-saxonne est une nuisance de l’économie globale, une guerre économique où « le droit », brandi par les puritains yankees, sert surtout à ligoter les autres, Européens et Japonais – alors que des hordes de lawyers et d’opportuns centres offshore à quelques dizaines de minutes de côtes américaines permettent d’y échapper.

Ce livre est écrit après l’éclatement des prémisses de la grande bulle (les valeurs technologiques en 2000 ont précédé la paranoïa du 11-Septembre en 2001 puis la comptabilité frauduleuse et l’audit mafieux en 2002) – mais avant le délire des dérivés en 2007 et la faillite de Lehman Brothers en 2008 – avec les conséquences systémiques, donc économiques, donc sociales, donc politiques dont on n’a pas encore vu tous les effets. Il décrit « comment ce théâtre de gens si savants au-dehors est en fait construit sur du sable. Le sable mouvant des fantasmes et des incohérences humaines » p.273.

Car vous pensiez que les analystes, après 5 ans minimum d’études supérieures en macroéconomie, audit, évaluation des entreprises et mathématiques financières, sont des experts capables de diagnostiquer la santé ou la maladie des sociétés cotées, de proposer des remèdes et de conseiller utilement les investisseurs ? Vous n’y êtes pas ! « Dans la formulation de son message comme dans sa conception, l’analyste doit aller au plus vite. Ce qui signifie : lire le communiqué de presse de la société, ou l’interview, ou le tableau de chiffres et, dans un minimum de temps, sortir le commentaire qui va faire vendre » p.39. Il ne s’agit pas de mesurer mais d’agiter. La bourse exige de la volatilité, des écarts de cours pour générer du business, donc de juteuses commissions. Ce pourquoi l’analyste passe plus de temps à commenter l’immédiat, appeler les clients, organiser des roadshows, qu’à analyser les entreprises. Il n’a plus « dans l’année que deux ou trois douzaines d’heures pour travailler activement sur chacune des entreprises suivies » p.174.

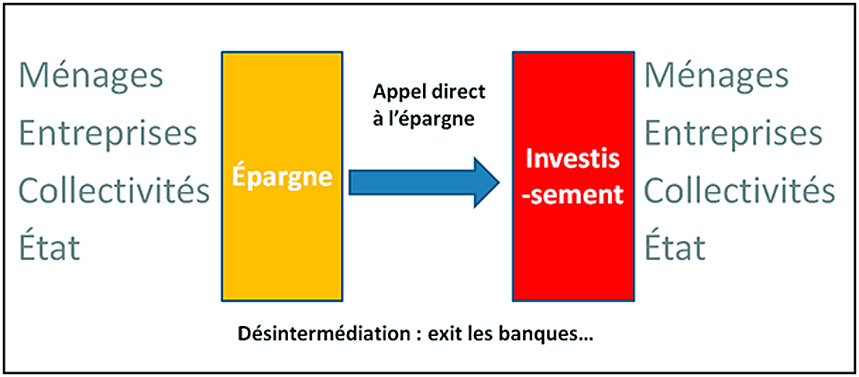

A son époque (2004) c’étaient les conseils d’achat et de vente aux gestionnaires de portefeuille pour faire tourner plus vite leurs actifs ; aujourd’hui (2014) plus besoin des gérants, le trading à haute fréquence, par algorithmes informatisés, s’en charge tout seul : plus besoin non plus d’analystes, ni de vendeurs, ni même de clients… Seul le marché pur et abstrait est le terrain de jeu pour les spéculateurs, entièrement déconnecté des entreprises réelles, de ce qu’elles produisent et des gens qui y travaillent.

Mais ce n’est pas que le commerce ou la bougeotte qui tord le métier d’analyste. C’est aussi la chaîne d’organisation, depuis l’entreprise jusqu’aux portefeuilles, qui incite à la stupidité. « Le processus d’investissement sur les marchés est simple : il suffit de suivre, ou de se raccrocher à la recommandation déjà émise par quelqu’un d’autre » p.49.

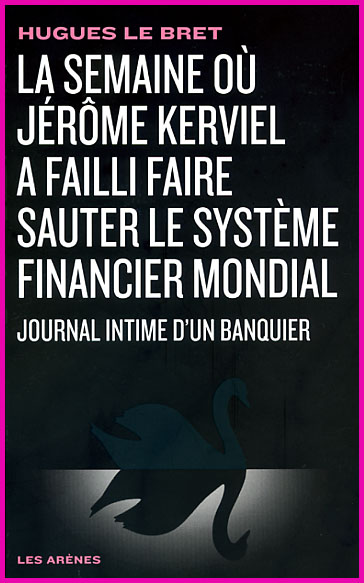

L’auteur l’a vécu, analyste médias dans les années flambeuses de J6M chez Vivendi (Jean-Marie Messier moi-même maître du monde, disait-il de lui-même…). « Le 6 mai [2002], deux jours après un changement de notation de l’agence Moody’s sur la dette de Vivendi, j’envoyais une note, alertant les clients investisseurs du Crédit lyonnais Securities d’un risque de faillite (bankruptcy) de ce groupe. Le lendemain, tous mes travaux furent placés sous embargo, en prélude à diverses sanctions disciplinaires. Le 3 juillet, Jean-Marie Messier quittait la présidence d’un groupe à quelques heures de la quasi-cessation de paiement » p.15.

Édouard Tétreau s’est reconverti en créant Mediafin, conseil en communication pour les entreprises. Il a publié fin 2010 ’20 000 milliards de dollars’ témoignage de trois années aux États-Unis après 2007 pour développer une filiale du groupe Axa, qui lui a fait comprendre combien la religion de la finance restait prégnante, laissant présager une bulle de la dette américaine vers 2020. L’ouvrage a été traduit en chinois, montrant combien la Chine est vigilante sur ses investissements en bons du Trésor des États-Unis…

Il y a pire que la vente à tout prix et la mauvaise organisation : l’emprise de toute une idéologie de la finance qui s’apparente à une véritable religion venue des États-Unis. Les croyants usent de mots magiques comme « création de valeur », « benchmark », EBITDA (bénéfices avant toute autre dépense), WACC (coûts du capital) et autre jargon en anglais. Lorsqu’il n’existe aucun mot dans votre langue pour traduire des concepts étrangers, vous les utilisez comme des boites noires sans savoir trop ce qu’elles contiennent. Mettant les habits d’une autre culture, vous avancez patauds, incertains, servilement scolaires. Ne comprenant pas le fond, vous singez. Non seulement vous vous abêtissez, mais vous agissez comme tout le monde pour donner le change et l’illusion sociale d’avoir compris. C’est bien ce qui se passe en analyse financière comme en gestion de portefeuille, j’en ai eu l’expérience directe personnellement (voir Les outils de la stratégie boursière, 2007).

Le « benchmark » est par exemple considéré par les directeurs de gestion français comme un garde-fou à surtout ne jamais franchir au-delà d’une étroite fourchette. La simple lecture d’un dictionnaire vous apprend que benchmark signifie en anglais utile le niveau du maçon : il est donc une mesure, pas un carcan ! Un maçon qui pave un trottoir parfaitement horizontal, selon le niveau à bulle, est un mauvais ouvrier doublé d’un imbécile : l’eau va stagner dans les creux. Le trottoir doit être en légère pente vers le caniveau pour remplir sa fonction de trottoir, le benchmark sert de référence pour marquer cette pente. Pas en France – où l’on doit obéir : à la hiérarchie qui n’y connais rien, à l’abstraction scolaire du mot anglais mal compris ! Quand on ne comprend pas on imite, quand on n’est pas pénétré de l’esprit on régurgite la leçon mot à mot. « Je mets d’ailleurs au défi n’importe lequel des dirigeants des vingt premières banques européennes d’être capable de comprendre, et accessoirement de faire comprendre à ses administrateurs et actionnaires, ce qui se passe exactement dans ces boites noires de l’industrie financière que sont les départements d’ingénierie financière et de produits dérivés… » p.75. M. Bouton, PDG de la Société générale, l’a illustré à merveille lors de l’affaire Kerviel.

Édouard Tétreau prend le même exemple en analyse avec la « shareholder’s value », maladroitement conçue en français comme « créer de la valeur pour l’actionnaire ». Or on ne « crée » pas de valeur, on en a ou on en hérite, l’entrepreneur ne crée que de la richesse (du flux), pas de la valeur (du stock). L’analyste français, par ce concept mal compris, ne va donc s’intéresser qu’à l’actionnaire, à la distribution de dividendes, au retour sur investissement du portefeuille. Alors que la base de la richesse de l’entreprise, celle qui va permettre qu’elle soit durable et puisse investir pour générer du bénéfice (à répartir ensuite en partie aux actionnaires apporteur de capital), est mesurée par la rentabilité : le retour sur fonds propres en fonction du risque assumé. C’est cela qu’il faut analyser, pas la distribution.

Plus qu’un simple témoignage de ces années stupides, ce livre est une sociologie de l’entre-soi parisien où les gens d’un même milieu, sortis des mêmes écoles avec les mêmes concepts abstraits, baignant dans le même jargon anglo-saxon qu’ils comprennent mal, font du fric en toute bonne conscience en enfumant les clients – qui sont, au total, vous et moi, les assurés comme les retraités. Mais ce qui est vrai de l’analyse financière l’est aussi en d’autres domaines : les médias, l’engouement web, les capteurs solaires, en bref tout ce qui est trop à la mode et qui fait délirer comme, il y a 4 siècles, les bulbes de tulipes !

Édouard Tétreau, Analyste – Au cœur de la folie financière, 2005, Prix des lecteurs du livre d’économie 2005, Grasset, 283 pages, €4.96 (occasion) à 18.34 (neuf)

Son site personnel

L’auteur de cette note a passé plusieurs dizaines d’années dans les banques. Il a écrit ‘Les outils de la stratégie boursière’ (2007) et ‘Gestion de fortune‘ (2009).