« Un homme se penche sur son passé », écrit Mitterrand le neveu, reprenant ainsi le titre du prix Goncourt 1928 de Maurice Constantin-Weyer, très lu à l’époque. Pour un être aussi cultivé en serre de la bourgeoisie politico-industrielle, ce n’est pas un hasard. Dans cette autobiographie romancée qu’il qualifie de « mauvaise vie » – ainsi qu’on le dit de certaines femmes dans son milieu – il se justifie de n’être pas dans la norme. Il se sent en effet des désirs érotiques qui dévient de ce qui est requis. Il renverse le roman de la génération de ses parents écrit par Constantin-Weyer pour suggérer qu’un monde se meurt – son monde bourgeois corseté érotiquement correct – tandis que s’installent des immigrants de jeunesse post-68 (il avait 21 ans cette année-là) qui colonisent les mœurs et cultivent l’ouverture et les expériences. L’Asie et ses garçons libres, après le Maghreb, devient un nouvel espace de défi et de liberté.

C’est que le troisième fils de Robert Mitterrand, frère du président de gauche, est un être sensible qui a mal supporté la brouille de ses parents et leur divorce quand il avait 12 ans. Lui le petit dernier, au frère aîné de sept ans plus vieux que lui, s’est senti abandonné. Trop mignon pour n’être pas considéré par les grands comme une fille, trop affectif pour ne pas tomber amoureux dès le plus jeune âge de compagnons d’école, de héros pour la jeunesse (Alix l’intrépide, Le prince Eric, Bob Morane), d’acteurs de cinéma (George Hamilton, Yul Brynner en pharaon, Robert Hossein), des amis de ses frères qu’il voit torse nu au bord de la piscine. Nul n’est maître de ses désirs, qui folâtrent en liberté comme Éros, mais seulement de ce qu’on en fait.

Tenu par son éducation plutôt stricte (« la méchante » gouvernante qui l’a dressé à la trique jusqu’à ses 10 ans) et par l’amour de sa mère et de sa grand-mère, le mauvais exemple de ses frères libérés et fêtards n’a pas empêché de leur part une certaine protection. Il s’est donc senti en marge mais toléré, l’ami Quentin par exemple le traitait de « petit con » avec une certaine affection tandis que petit frère de Quentin, Minou, avait compris son désir pour lui et en jouait. Son milieu Neuilly-et-grand lycée parisien lui a permis de côtoyer des vedettes, telles Michèle Morgan et Bourvil, avec qui il a tourné dans Fortunat d’Alex Joffé lorsqu’il avait 13 ans. De là date sa passion du cinéma, art de l’illusion où l’on peut paraître autre que l’on est et se faire aimer. Il a ainsi rendu hommage à deux actrices françaises dont il ne donne pas le nom (« jamais de nom ») mais dans laquelle il est aisé au lecteur cinéphile de reconnaître Catherine Deneuve – sa sœur et sa fille – ainsi que Françoise Sagan.

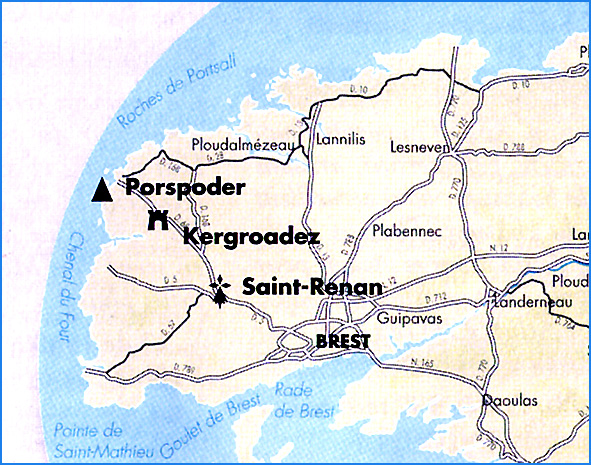

Ce qui a fait scandale est bien sûr la charge Le Pen contre « la pédophilie ». Comme d’habitude, la politicienne avait repris une note de son staff politique sans aucune distance ni sans avoir lu le livre. Elle a accusé F. Mitterrand de tourisme sexuel en Thaïlande et en Indonésie alors qu’il suffit de lire pour constater qu’il s’agit de jeunes hommes tout à fait majeurs, autour de 20 ans. Dans ces pays, les gens considèrent qu’« il est bon de s’amuser avec des garçons » dans leur jeunesse, ce qui n’empêche pas lesdits garçons d’avoir une copine puis de se marier et d’avoir des enfants. On peut réprouver ces mœurs en soi, ou préférer qu’elles n’aient pas lieu dans nos contrées, ou mettre un couvercle de déni dessus, cela n’empêche qu’elles existent et que la génération post-68 les a expérimentées. Mitterrand le ministre ne fait que rapporter ses souvenirs – plutôt glauques et qui n’incitent pas vraiment à l’imiter.

L’auteur évoque en revanche avec pudeur les deux enfants tunisiens qu’il a adoptés, chacun vers l’âge de 10 ans, comme s’il voulait reprendre avec eux son développement personnel interrompu par le divorce de ses propres parents. Comme s’il voulait aussi se faire pardonner par son milieu et par la société d’être ce qu’il est, un fruit sec, et continuer la lignée des trois enfants sur l’exemple familial. Il aurait en effet un fils naturel en plus de deux adoptés. Mais il ne parle guère de leur éducation ni de l’amour qu’il peut leur porter ; ne sont-ils à ses yeux que de beaux « objets » à regarder ?

Je n’aurais pas acheté ce livre, ni ne l’ai lu à sa sortie, mais je l’ai trouvé dans l’une de ces bibliothèques des champs et des rues où les gens se débarrassent des livres en les donnant au tout venant. Tout est bon à découvrir pour qui a l’esprit curieux et ouvert. Frédéric Mitterrand écrit bien, avec des phrases un peu longues et traînantes comme sa diction, parfois. Ce qu’il raconte est au fond le cri d’une solitude, constitutive de ses désirs déviants de mal aimé. Malgré les revendications des divers « genres » et des « pratiques », l’homosexualité est et restera mal acceptée parce qu’elle dérange, surtout parmi les hommes qu’elle touche dans leur virilité, l’image qu’ils veulent se donner.

Rien d’étonnant à ce qu’une Le Pen en profite pour se faire le chantre de « la famille » bien tradi et hétéro, bien qu’elle chante le contraire en disant ne pas avoir de problème avec l’homosexualité. C’est pure démagogie : après tout, le fantasme des immigrées qui pondraient des petits comme des lapins a la vie dure. L’INSEE vient de le battre en brèche dans une note où il étudie la descendance des femmes immigrées en France sur le temps long : seule l’éducation réduit la natalité pour la faire ressembler à celle des autres, ce pourquoi les femmes venue d’Afrique font plus d’enfants que les autres aujourd’hui. Mieux vaudrait encourager l’éducation des femmes pour éviter le « grand » remplacement – et encourager les Français à faire des enfants en leur donnant les moyens de les élever correctement.

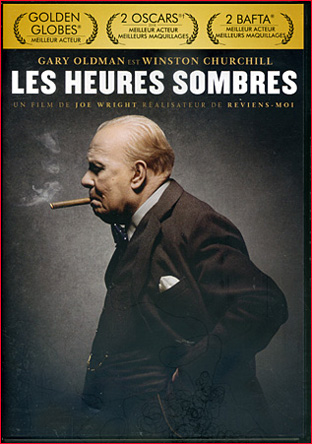

Frédéric Mitterrand, La mauvaise vie, 2005, Pocket 2006, 376 pages, occasion €1,20, e-book Kindle €9,99

Commentaires récents