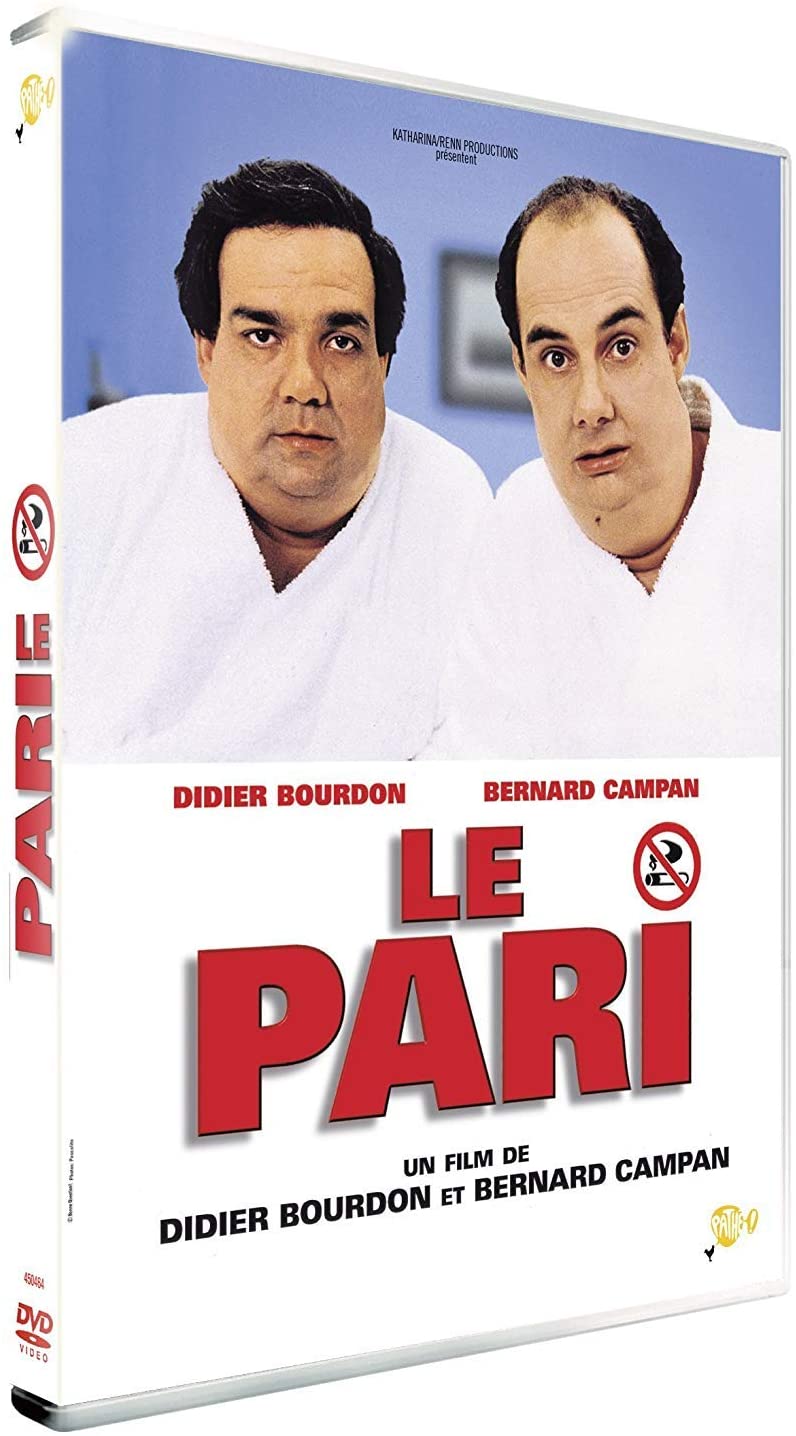

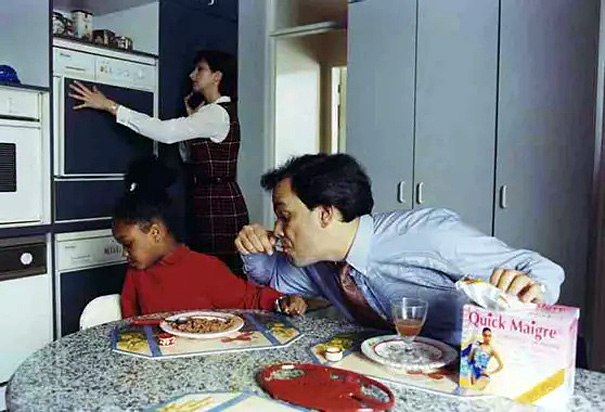

Les Inconnus (deux sur trois) livrent un film délirant sur la dépendance au tabac et l’exigence sociale d’arrêter de fumer. Deux beaufs mariés chacun à une sœur sont le jour et la nuit. Lui est pharmacien (Didier Bourdon) mais la pharmacie est à sa femme, ils habitent le 92, roulant en Mercedes ; il lit Le Figaro et son couple a adopté une petite haïtienne (Kelly Lawson). L’autre (Bernard Campan) est prof de technologie en ZUP du 95, roulant en 205 (rouge), lisant Libération et affichant des idées de gauche, voire gauchistes (la photo de Che Guevara dans le salon). Les filles se jalousent, elles se sont toujours jalousées ; Murielle (Isabelle Ferron) est bourgeoise et ne fume pas, Victoria (Isabel Otero) est journaliste prolo et grande fumeuse. Les gars sont tous deux fumeurs, parce que ça fait bien, parce qu’à l’adolescence ça faisait macho.

Lors d’une réunion de famille où ils se titillent, Bernard annonce par défi qu’il arrête la cigarette jusqu’à la fête des mères (dans quinze jours). Didier, qui ne peut être en reste malgré son ironie, décide d’en faire autant. Rira bien qui rira le dernier, il est sûr que l’autre va céder en cachette. Lui a toute une pharmacie pour s’aider : patch, calmants, somnifères ; l’autre n’a que l’acupuncture à la mode gauchiste ou simplement respirer l’odeur des paquets de cigarettes de sa femme pour tenter de s’en sortir. Un soir, ils se retrouvent chacun dans la queue au bureau de tabac. Se reconnaissant sans se montrer, ils feignent d’acheter l’un des chewing-gum, l’autre des Bounty – des cadeaux de curé pour les pipes des enfants de chœur chez les humoristes. Didier insiste pour raccompagner Bernard à sa voiture, garée dix mètres plus loin ; il ne veut pas que l’autre en profite pour retourner acheter des clopes. Il le suit même en voiture jusqu’à l’orée de Paris pour être sûr qu’il ne va pas y retourner.

Ce n’est que le début des tentations. Pire, les effets secondaires. Ne plus fumer énerve, rend irascible, agité, insupportable. Didier donne n’importe quoi à la vieille qui vient chaque jour lui exposer ses problèmes d’intestins. Bernard appelle l’un de ses élèves arabes Camel en référence aux cigarettes alors qu’il s’agit de Mouloud, faute peut-être d’une Gauloise dans cette classe technologique de garçons arabes. Les couples explosent. Surtout quand la Victoria, niaise devant les stars comme toutes les petite-bourgeoises, s’entiche d’un animateur télé (Robert Plagnol) jeune, mince et sympathique à l’écran. Les mecs quittent les meufs, Didier est viré de « sa » pharmacie – qui appartient à Madame. Elodie l’adoptée tente de jouer les médiatrices, elle aime son papa, mais ce n’est pas simple, les histoires d’adultes.

Les deux hommes vivent dans le même appartement tout petit, partagent le loyer, s’emploient à de petits boulots comme livreurs de pizza. Ils bouffent mal, grossissent. Ils participent à des ateliers de fumeurs anonymes pour éradiquer dans leur tête la dépendance au tabac, ce qui est l’occasion de scènes cocasses où le marketing commercial inepte (la prise de judo à qui propose une clope) et l’enthousiasme de commande (« Le tabac, c’est tabou ! On en viendra tous à bout ! ») tente de faire accroire.

C’est dès lors la déchéance. La tentative de « cambriolage » de sa propre pharmacie par Didier pour prendre des patchs et des calmants, mais Murielle a changé le code qui était « pupuce » – le degré zéro de la niaiserie de couple. Les gendarmes ne les croient pas et ils inventent toute une histoire de casses divers où ils ont assassiné et violés, ils ne savent plus dans quel ordre, au point que le commissaire ne les croit pas davantage mais relativise leurs premières déclarations, quand même plus réalistes. Ils ne sont délivrés que par le médecin traitant de Didier (François Berléand). Bernard a préparé une lettre piégée pour le bellâtre de télé mais, en se précipitant chez lui, il l’ouvre par inadvertance et finit à l’hôpital.

Une fois rétabli, ils entrent tous deux dans un centre de remise en forme pour retrouver leurs poids mais c’est aussi dur que d’éradiquer le tabac. De cuillerées de carottes râpées en dômes d’épinards sur assiette, ils pètent les plombs et se font une ventrée dans les cuisines jusqu’à ce qu’ils soient surpris… par une employée qui leur tend un téléphone : le beau-père vient de crever. Ils se rendent incognito à l’enterrement, n’étant plus présentables depuis un an qu’ils ont quitté les bobonnes, mais Elodie reconnaît son papa et tout le monde se tombe dans les bras. Encore une année et Didier a divorcé de Murielle pour se mettre coach de yoga comme un gauchiste tandis que Bernard s’est embourgeoisé et a engrossé sa Victoria.

Comme quoi rompre ses habitudes met le monde sens dessus-dessous.

Le spectateur rit souvent mais avec un certain malaise. Le tabac est devenu tabou aujourd’hui bien plus qu’il ne l’était encore dans les années 1990. C’était pire dans les années 1970 ! Personne ne supporterait plus de rouler en voiture dans une atmosphère enfumée, ni de dormir avec une clopeuse de dernier moment avant la nuit, ni encore de déguster des plats au restaurant avec l’odeur du tabac de la table à côté. C’est pourquoi le côté « le tabac c’est sympa, l’éradiquer une tyrannie » que chantonne le film en sourdine passe moins bien qu’à sa sortie. Reste que les sketches sont souvent bons et les allusions meilleures encore. Quand Gilbert l’anonyme assidu (Régis Laspalès), qui reconnaît une image « pas bien » parce qu’on voit un fumeur dans un rétroviseur, explique que sa femme est morte du tabac, Didier et Bernard font une mine de circonstance. « La cigarette ? – non, renversée par un camion de la SEITA ».

Alors, « faut-il » arrêter de fumer ? Le film laisse le pour et le contre à chacun mais exécute avec brio la bêtise sociale des adjuvants, calmants, sectes aidantes, tentations et autres messages subliminaux. Lorsque le curé qui enterre évoque « la flamme » du défunt qui s’est éteinte, la « fumée » des cierges et réclame paix à ses « cendres », on se tord de rire. Cela ne va pas plus loin mais c’est déjà ça.

DVD Le Pari, Didier Bourdon et Bernard Campan, 1997, avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Isabelle Ferron, Isabel Otero, Hélène Surgère, Fox Pathé Europe 1999, 1h30, €6,61 blu-ray €23,70

Commentaires récents