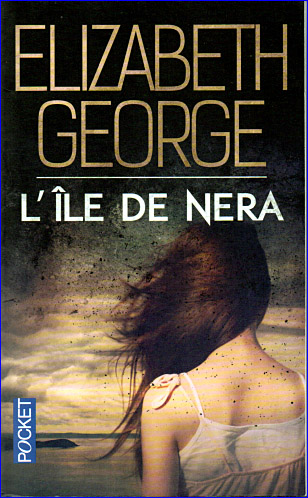

Un roman policier américain un tantinet bavard, avec des personnages contrastés par paires, et qui fait la part belle aux femmes. C’est d’elles que tout vient – qu’on se le dise. Les mâles ne sont que des comparses, plus ou moins de hasard, jamais fiables ou jamais là quand « on » aurait besoin d’eux, voire carrément des non-existences, comme ce bel éphèbe qui fait flasher Chelsea, 16 ans, parce qu’il aime la musique et la littérature plus que la baise ou le sport, mais qui est totalement inventé par sa copine et son petit ami pour la forcer à sortir.

Kate est une mère sans cesse en mouvement, divorcée évidemment d’un premier mari écrivain alcoolique et violent (choisi on ne sait pourquoi, par faiblesse de vagin ?), et qui lui a donné Chelsea. Laquelle est une jeune fille sage qui ne s’intéresse pas aux garçons parce que ceux-ci ne s’intéressent pas à elle, n’ont aucune passion en commun avec elle, ne la regardent même pas. Car, selon Lisa Unger, autrice yankee dans le vent, les garçons de 16 ans ne voient dans une fille que le cul, la femelle en chaleur, la possibilité de se vider… Telle est Lulu, la grand copine de Chelsea, qui est populaire sur Fesses-book parce qu’elle couche, mais qui est nulle en maths et en littérature et exploite sa grand copine pour qu’elle fasse ses devoirs à sa place. Triste Amérique.

Kate a aussi un fils, Brendan, mais il n’a que 10 ans et reste donc encore mignon car dépendant, bien que fan de foot américain, donc casse-cou. Il sera probablement comme le grand-frère de Kate, Gene, un athlète qui s’émancipera de maman et de toutes les femmes pour agir en prédateur – comme ils ne font tous, selon l’autrice yankee dans le vent.

Quant à Sean, le second mari et père de Brendan, il est sûr et protecteur, mais jamais là quand il le faut. Pas plus que Joe, le père de Kate et mari de Birdie, laquelle ne l’a épousé que par raison car son grand amour était pour un écrivain alcoolique et violent, dépressif, qui s’est noyé. Le lecteur saura pourquoi et comment tout à la fin.

Surgit aussi Emily, une pauvre conne de 20 ans qui ne sait jamais où elle en est, commençant des études d’institutrice pour les arrêter très vite parce qu’elle est amoureuse de Dean, un loser qui n’a jamais rien fait de bien, jamais sûr de lui, mal élevé par un père qui l’humiliait, et qui s’est lié avec un malfrat psychopathe, Brad, qui lui fait faire à peu près tout ce qu’il veut. Emily sait, par raison, ce qu’elle devrait faire, mais choisit systématiquement l’inverse, par lâcheté du bas-ventre. Elle « aime » son nullard Dean qui la manipule et l’exploite, mais voudrait « le sauver »… Triste niaiserie américaine.

Nous avons donc une suite de paires : Birdie et Kate, mère et fille – qui ne s’entendent pas mais ne peuvent s’ignorer (on ne sait pourquoi) ; le frère de Kate, Théo, est absent, il ne veut plus voir sa mère trop rigide. Chelsea et Lulu, deux copines – le jour et la nuit mais qui s’admirent l’une l’autre pour ce qu’elles ne sont pas et qu’elles trouvent en complément. Joe et Sean, le grand-père et le père, qui évitent la famille, pris par « leur travail » mais soucieux surtout d’un peu d’air. Emily et Dean – deux amants que tout oppose, reliés seulement par la lâcheté vaginale de la femelle. Dean et Brad, deux compères dont l’un suit l’autre comme un toutou soumis.

Tout va se nouer autour d’une île privée, isolée au milieu d’un lac à quelques heures de New York. Birdie y vit presque à l’année, c’est « son » île, sa mère y a vécu et aimé, elle y a grandi, l’a gardée par héritage. Elle invite rituellement tous ses enfants et petit-enfants à venir passer quelques jours chaque année pour les vacances. Cette obligation ennuie tout le monde, malgré quelques souvenirs d’enfance ravie à nager, canoter et jouer au Robinson sur une île loin de tout et sans électricité – dont l’eau est à 15° – et qui capte très mal le réseau. Joe s’enfuit pour la ville ; Sean prétexte une maison à vendre comme agent immobilier, Brendan est pris par une entorse au foot brutal en vogue aux USA. Restent les filles : Birdie, Kate, Chelsea et la comparse Lulu, « une traînée » selon la grand-mère qui voit bien qu’elle ne fout rien d’autre que d’aguicher.

Pendant ces longs préliminaires d’exposition bavarde, Emily fait des siennes. Elle travaille comme serveuse à mi-temps dans un restaurant de la banlieue de New York et sa patronne Carol l’aime bien ; elle assure le viatique du ménage car Dean est incapable de trouver du boulot ou, quand il en décroche un, est foutu dehors très vite pour avoir pété les plombs. Mais Dean a un plan : il rameute Brad, un copain de tôle rencontré quand il était mineur, pour voler la recette hebdomadaire en liquide du restaurant de Carol. Emily doit leur ouvrir la porte arrière en prétextant vouloir s’épancher auprès de sa patronne. Elle sait qu’elle devrait lui dire d’appeler la police mais n’en fait rien, par lâcheté. Elle trahit sciemment son substitut de mère qui est bonne pour choisir le mal, par faiblesse. C’est une conne, une larguée, une femelle tenue par la touffe comme dirait Trump – qui en sait quelque chose. En 2012, le trumpisme est passé dans l’écriture des romans américains, on s’en rend compte ici.

Évidemment tout se passe mal, il y a des morts, des blessés. Emily persiste et signe, elle emballe ses malfrats meurtriers avec elle pour rejoindre l’île de « son père » (qu’elle croit), sorte de refuge protecteur comme un paradis, où tout pourrait recommencer (qu’elle croit). Tant de stupidité laisse pantois. Et puis c’est le huis-clos sur l’île entre la bande de femelles et les deux potes. Évidemment, rien ne va comme prévu et les secrets de famille s’en mêlent. Vous ne pourrez que noter, à la fin, que tous les morts de ce roman sont mâles. Un « féminisme » qui dérive vers l’extermination de la moitié humaine, un signe des temps. Un extrémisme américain à fuir.

Au total, un roman intéressant, plus sur ce qu’il montre des États-Unis en train de se métamorphoser en un pays de plus en plus étranger aux nôtres, malgré la colonisation des esprits qui adorent parler globish et écrire bancal comme là-bas. Un style bavard et des personnages un peu caricaturaux, mais dans une ambiance à la Mary Higgings Clark. Peut se lire, mais ne se relit pas, signe d’une qualité littéraire médiocre. Il est fait pour faire du fric, très vite, selon la mode du temps.

Lisa Unger, L’île des ombres (Heartbroken), 2012, Livre de poche 2014, 549 pages, €7,90 e-book Kindle €11,99

Commentaires récents