Le titre et beau mais promet plus qu’il ne donne. En dix chapitres, il décline un mixte de conseils en management et d’expérience militaire en se référant surtout au maréchal Lyautey dont les livres sur Le chef en action et Le rôle social de l’officier l’ont semble-t-il inspiré. Il faut dire que le maréchal aimait les hommes, bien autrement que ceux dont la petitesse exige de dominer.

Les propos s’étirent sur le temps à donner pour réfléchir et parler, sur l’exemplarité exigée de quiconque veut commander de façon légitime, de l’Homme en premier qu’il s’agit de sauver (l’humanité de l’humain), sur la nécessaire adaptation à son époque pour le meilleur et pour le pire – dont le numérique-, sur le rôle « d’absorbeur d’inquiétude » et de « diffuseur de confiance » du chef, sur l’objectif ultime qui est de gagner la paix par la force de sa défense, sur la vérité qui rend libre car lucide, sur la rencontre, sur le rôle de mentor pour « faire réussir ».

Le lecteur n’apprend pas grand-chose sur le fond, il entend surtout des propos de bon sens répétés. Il y a trop de mots pour la simplicité du sujet, trop de pages qui divaguent en général sur l’international ou les mœurs, sans que ce soit relié le rôle du « chef » dont on a pourtant cru comprendre au début qu’il irrigue toute conduite humaine en groupe, depuis la famille à l’Etat en passant par les associations, les collectivités locales, les entreprises, l’armée. Peut-on être « chef » de même façon partout en tous lieux ? Si oui, ce n’est pas clair ; sinon, c’est qu’il y a autre chose.

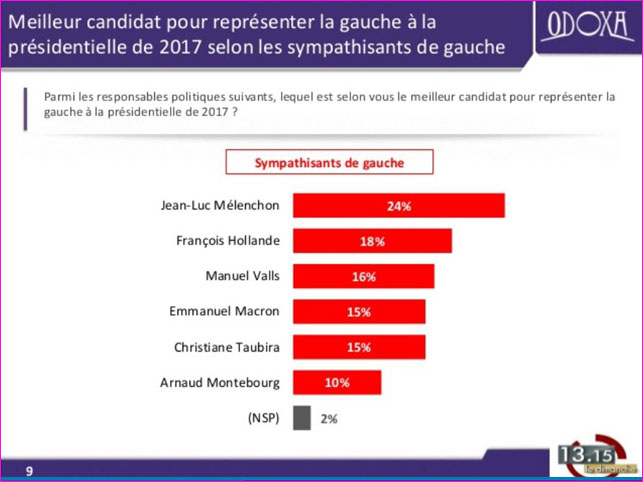

Et cette autre chose est probablement Emmanuel Macron. Lui qui, sans avoir fait de service militaire, a cru bon d’expliquer la défense au général chef d’état-major des armées ; lui qui, civil sans grande expérience de la vie (ni de la famille), a affirmé en public et lors d’une fête que c’était lui le chef, comme s’il s’agissait d’avoir la plus grosse. Dès lors, tout s’éclaire : le livre au beau titre n’est pas un manuel de commandement humain mais une polémique de rancœur contre un arrogant jeune homme élu par défaut et faute de combattants.

Pour le reste, le lecteur intrigué trouvera d’utiles réflexions de base sur la distinction entre stratégie et tactique, projet long terme et moyens d’exécution, objectifs et mises en œuvre. Il est vrai que – si la France veut une armée digne de ce nom – il faut définir des priorités et les financer sur des années. Et c’est la même chose en entreprise où « la conquête » d’un marché exige du matériel, des hommes et un entrainement à l’efficacité. La même chose aussi, toutes proportions gardées, en famille, où l’avenir des enfants passe par les études et l’apprentissage de valeurs, par une maîtrise de ses passions et par un corps sain entraîné à l’effort ; où le futur de sa propre retraite doit aussi être préparé, avant la transmission de l’héritage.

D’où le pire pour un chef : l’incapacité à décider, se perdant dans les réflexions, études, commissions, rapports, aboutissant aux demi-mesures du trop peu trop tard dont on a pourtant vu l’inanité en juin 1940 face à des nazis jeunes et déterminés. Et plus récemment avec le projet d’avion de transport militaire A400M, lancé trop précipitamment, sans concertation suffisante avec les armées d’Etats européens aux exigences différentes. Gouverner, c’est prévoir. Ce qui ne veut surtout pas dire décider tout seul sur un coup de menton mais écouter, évaluer, puis trancher. Nul ne commande malgré ses subordonnés mais avec leur adhésion. Les erreurs existent, elles doivent servir de leçon et ne pas se résoudre en sanctions de lampistes.

Les erreurs ne sont rien si elles ne sont que tactiques. Il faut donner du sens au projet global, et adapter ses actions en déléguant autant que faire se peut. Chacun aura le projet commun à cœur et prendra des initiatives sur le terrain : c’est ainsi que l’on commande, et pas d’en haut, sur dossiers depuis un bureau à Paris. Informer et prêter attention sont les deux faces complémentaires du chef. Répercuter les ordres d’en-haut sur l’objectif à atteindre – et faire remonter les remarques des hommes en prise avec la réalité des choses.

Un danger est la digitalisation, formidable outil de calcul et de collecte de données, mais déshumanisant car encourageant l’individualisme et la priorité à la mathématisation. Il faut s’y adapter mais pour s’en servir, pas pour en être le serviteur robotisé. La cyberdéfense montre que vaincre n’est possible que grâce à la qualité des hommes, pas à la puissance des machines. De même, les menaces qui croissent pour la société depuis la chute du Mur de Berlin en 1989, suivie par les attentats du 11-Septembre 2001, puis ceux de Daech en 2015, la révolte des banlieues en 2005 et des classes très moyennes en gilets jaunes en 2019. La peur fait croître la violence, d’autant plus grande que les citoyens ont l’impression que les gouvernants ne les écoutent pas, ne prennent pas le temps de parler, de définir les objectifs à long terme du pays. Cette dernière critique est souvent injuste car les Fout-rien qui ont présidés trop longtemps, laissant le temps régler les problèmes, ont engendré cette culture de « l’urgence » qui prévaut aujourd’hui un peu partout (école, hôpital, police, retraites, chômage, politique industrielle, climat, Union européenne, immigration, armée…). Or la précipitation ne donne jamais rien de solide.

« Les bons sentiments n’assurent pas la paix au monde » écrit l’auteur p.152, et « la paix commence par soi-même » p.165. Le chef doit donc rassurer, absorber l’inquiétude et diffuser la confiance par des objectifs longs et des actes concrets. Nul ne peut tout, tout de suite, comme l’infantilisme d’époque le croit trop volontiers, se comportant en enfant de 2 ans devant ses désirs. Il faut du temps, mais aussi de la volonté : savoir où l’on va, définir comment y aller et s’y tenir avec constance. Ce que les politiciens démocratiques, élus tous les cinq ans, ont beaucoup de mal à faire. Mais « seule la vérité rend libre » et l’on « juge le chef à la qualité de son entourage » – à bon entendeur (au sommet), salut !

Au total, un opuscule trop long et délayé qui rappelle des principes de bon sens. J’aurais aimé un plan mieux structuré et des exemples plus précis sur chaque maxime, mais l’auteur est ancien militaire, pas écrivain ni universitaire. Il a manifestement des comptes à régler.

Pierre de Villiers, Qu’est-ce qu’un chef ?, 2018, Poche Pluriel 2019 avec postface inédite, 269 pages, €9.00, e-book Kindle €9.49, broché €20.90

Commentaires récents