En cette approche finale du Livre 1 des Essais, Montaigne examine combien les paroles peuvent devenir enflées et leurs auteurs des enflures. « Un rhétoricien du temps passé disait que son métier était, de choses petites les faire paraître trouver grandes ». C’est ainsi que l’on flatte l’orgueil des gens en leur métier, ou des citoyens en leurs votes. L’exaltation théâtrale des attitudes n’incite pas au compromis mais plutôt au fanatisme. Telles furent la Révolution française et ses orateurs, l’enflure Victor Hugo en exil, les rodomontades des badernes de 14-18, la Grandeur de la Vrounze gaullienne alors que le pays était vaincu et soumis au catho tradi Pétain (ex ambassadeur auprès de Franco), le Changer la vie socialiste que le machiavélien Mitterrand laissa faire jusqu’au bord de la faillite avant de mettre le marché en main des démagogues : ou vous changez et quittez la communauté européenne, ou vous faites des compromis.

Compromis : nous y sommes. L’Assemblé nationale ne dispose plus de majorité absolue et le pays est enfin parlementaire comme les autres, plus que présidentiel à l’américaine. Les enflures vont se retrouver baudruches et leur ridicule absolutiste, une fois crevé, les déconsidérera. Le « nous ne lâcherons rien » des bornés fera d’eux des lâches, inaptes à gouverner bien qu’aspirant avec fascination à la proportionnelle. Le compromis allemand, les accords scandinaves, les négociations italiennes vont devenir notre lot, au détriment de la gestion techno. C’est sans doute un progrès, si les Français savent s’y adapter.

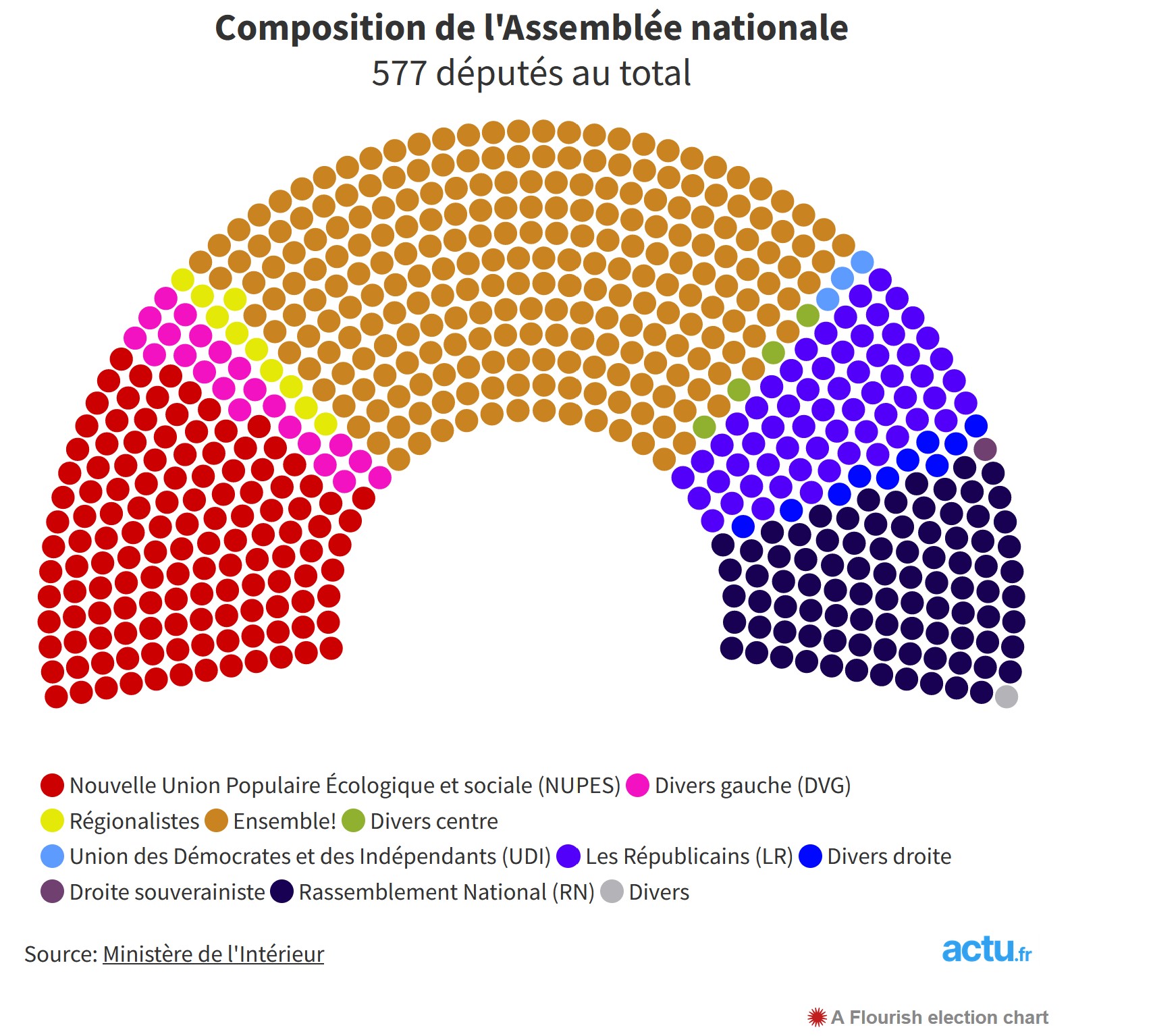

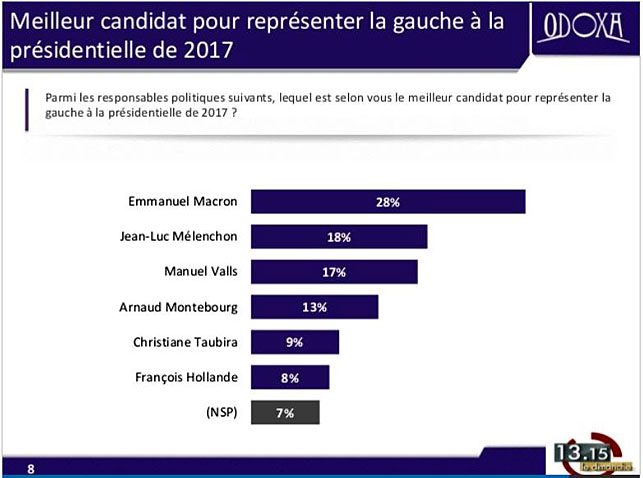

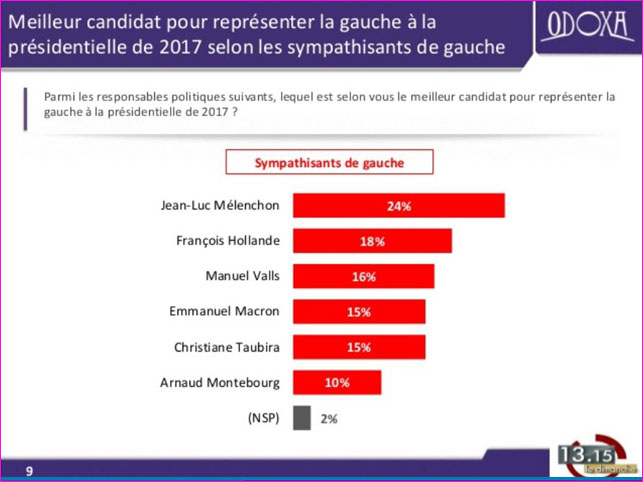

Rien n’est moins sûr selon Montaigne, qui se réfère aux Antiques pour brocarder les vanités de son pays. « On eût fait donner le fouet en Sparte, de faire profession d’un art pipeur et mensonger ». Or la politique est en France particulièrement cet art pipeur et mensonger. Emmanuel Macron, peu politique et plus technocrate, a changé la donne cinq ans, mais elle revient en force avec des histrions comme Mélenchon, Le Pen ou Zemmour, qui séduisent les foules – lesquelles adorent la flatterie et se faire courtiser. « Ariston définit sagement la rhétorique : science à persuader le peuple ; Socrate, Platon : art de tromper et de flatter. » Nous n’avons pas fini d’être Trumpé en fausses vérités et mensonges staliniens qui deviennent vérités par la force. Ainsi d’une supposée « victoire de la gauche » en cette nouvelle Assemblée : il suffit de regarder la répartition dans l’hémicycle pour voir que « la gauche » (même rebaptisée Nupes) est en nette minorité. Le Mélenchon « pipeur et mensonger » a fait « de choses petites les faire paraître trouver grandes ». Une enflure qui vise à tromper le peuple ignorant et versatile pour masquer sa défaite imposer sa loi au rebours du vote (« la République, c’est moi ! »).

« C’est un outil inventé pour manier et agiter une tourbe et une commune déréglée, et est un outil qui ne s’emploie qu’aux états malades », observe Montaigne. Là où « les choses ont été en perpétuelle tempête, là ont afflué les orateurs ». Car il est plus facile de suivre et « d’être d’accord » (cette scie des commentaires sur les réseaux sociaux) que de penser par soi-même et de réfléchir à tête reposée. Notre philosophe du milieu juste vilipende « la bêtise et facilité qui se trouve en la commune, et qui la rend sujette à être maniée et contournée par les oreilles au doux son de cette harmonie, sans venir à peser et à connaître la vérité des choses par la force de la raison ».

Il ajoute : il « est plus aisé de le garantir par bonne institution ». Or la Ve République voulue par De Gaulle, malgré les dégradations apportées par les apprentis sorciers Jospin-Chirac, donne à l’Exécutif les moyens de gouverner, même avec un Parlement rétif. Tout le réglementaire (art. 37) est prévu pour, tout comme l’art. 40 pour freiner les initiatives dépensières des députés ou l’art. 47 pour assurer un Budget malgré le blocage du Parlement (contrairement aux États-Unis).

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00

Montaigne sur ce blog

Commentaires récents