Il m’arrive assez souvent d’être sollicité pour chroniquer tel ou tel livre venant de paraître, ou un disque, plus rarement un film ou une pièce de théâtre. J’expose ici mes goûts – qui sont moi – et je dis franchement si cela me convient ou pas. Mais je dis toujours pourquoi.

Vous ne trouverez donc jamais de critique injuste ni calomnieuse de ma part, mais des arguments pour et contre. Toute personne qui écrit ou qui chante se croit grand artiste – et c’est bien humain ; la stratégie du déni permet l’optimisme de se croire méconnu, car tant de richesses sont en leur âme qu’ils sont tout étonnés de constater que les autres ne le voient pas. Mais s’il est nécessaire de croire en soi, le narcissisme est un défaut : tout passe, tout change et chacun est perfectible. La science des mots s’acquiert par le labeur et avec les années, elle ne naît pas toute armée du petit cœur gros comme ça qui veut « s’exprimer ».

Dire s’apprend, dire bien se travaille, communiquer ne vient qu’ensuite.

Ce qui compte avant tout est l’adéquation des mots que l’on emploie à ce que l’on veut dire. La pulsion, le sentiment, l’argument, la grâce exigent des mots précis, si possible avec le moins d’adjectifs – qui appauvrissent en qualifiant. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement – et les mots pour le dire arrivent aisément » : apprend-t-on encore aux écoles cette maxime de Boileau qu’on ne lit plus guère ? (L’art poétique, 1674).

Une fois les mots précis choisis (et sans cesse vérifiés pour le sens), leur agencement dans une phrase claire ou une ellipse poétique se travaille. Il s’agit là du style – or « le style est l’homme même » (pris au sens neutre d’humain) : apprend-t-on encore aux apprentis écrivains ou paroliers-musiciens cette maxime de Buffon qu’on lit moins encore ? (Discours à l’Académie, 1753). L’auteur ajoutait : « si les ouvrages qui les contiennent ne roulent que sur de petits objets, s’ils sont écrits sans goût, sans noblesse et sans génie, ils périront, parce que les connaissances, les faits et les découvertes s’enlèvent aisément, se transportent et gagnent même à être mis en œuvre par des mains plus habiles ». C’est pourquoi les facilités de langage d’époque ne passent pas les années (qui lit encore l’argot des années 50 de certains romans ?). La veulerie démagogique du clin d’œil aux lecteurs (et lectrices), tellement à la mode dans les médias, ne doit pas contaminer l’œuvre écrite si elle veut faire trace. Ceux qui écrivent comme ils parlent, même s’ils parlent bien, écrivent mal. Car la lecture n’est pas l’écoute, aucune personne n’est en face de vous avec ses regards, son ton, ses mimiques, ses gestes, son attitude : tout doit passer par les mots.

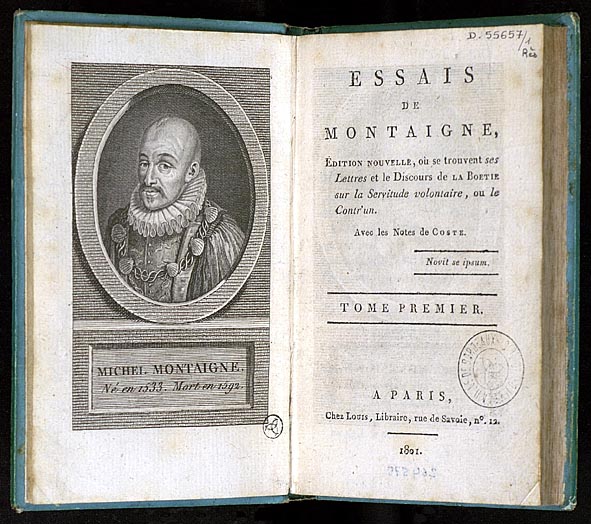

Tout cet effort se doit d’être pris dans une architecture, qui fait partie du style. Ecrit-on un roman ? – il y faut de l’action, de la psychologie, une histoire (voyez Stendhal ou Flaubert). Ecrit-on un essai ? – il y faut un thème clair, des arguments étayés et des propositions (lisez Montaigne ou Alain). Ecrit-on une œuvre poétique ? – il y faut du rythme, une mélodie (même en prose), des mots qui ouvrent l’imagination et des juxtapositions qui créent de l’étincelle (étudiez Rimbaud, Baudelaire ou Mallarmé). « Le style doit graver des pensées, ils ne savent que tracer des paroles », résumait avec profondeur Buffon.

C’est cet ensemble que j’évalue à la lecture d’une œuvre, à l’écoute d’une voix, au suivi d’une pensée. Suis-je exigeant ? Comment ne pas l’être devant l’avalanche des publications annuelles qu’une seule vie ne suffirait pas à découvrir ? Est-il toujours pertinent « d’exprimer » son petit moi alors que tant d’autres le font qui méritent bien mieux d’être lus, écoutés ou considérés ? Mon jugement est esthétique, non moral ; lorsque des opinions ne sont pas les miennes, je le dis et j’argumente, mais exposer ses opinions n’est en soi pas négatif, cela permet le débat et la diversité des façons de voir.

Oui, la critique se doit d’être précise et impitoyable, mettant le doigt où sont les faiblesses.

L’auteur, tout à son œuvre, ne les voit pas car il est rempli d’affection pour sa production comme un parent est empli d’amour pour son enfant. Ce ne sont que les autres, les oncles, les parrains, les voisins, les éducateurs, qui voient leurs faiblesses et leurs talents. L’auteur, comme le parent, est aveugle – sauf à laisser passer le temps. C’est pourquoi il est utile d’écrire dans la fièvre puis de laisser reposer. Ensuite, d’autres choses vécues entre temps, il faut reprendre son ouvrage afin d’élaguer, de préciser, d’ajuster. Ainsi se crée une tapisserie ou se forge une épée ; l’art de composer est un artisanat.

C’est ainsi que l’on aide les auteurs à se voir tels qu’ils sont – et non tels qu’ils se voudraient être : dire les défauts autant que les qualités. Il n’y a rien « d’injuste » à dire que tout le monde qui écrit n’est pas beau, gentil ; il n’y a aucune « inégalité » à constater que tout le monde n’est pas promis à la gloire. La seule égalité qui vaille est celle de la perfection : tendre à s’améliorer, vouloir s’égaler aux plus grands, voilà qui élève et qui permet de faire mieux, en emportant le lecteur vers le meilleur de lui-même. Ce n’est pas « soi » qu’on exprime, c’est avant tout un souffle que l’on fait passer, une force que l’on chevauche, une voix inédite – pour les autres, avant soi.

Vous n’êtes pas obligés de me lire si votre narcissisme en est blessé.

Oubliez-moi et suivez votre chemin, je reste dans le mien – qui est bénévole et gratuit. Certains blogs réclament 15€ pour faire une critique positive ; je ne réclame rien, que le service de presse pour quand même lire ou écouter, ou une invitation pour le théâtre, le cinéma ou l’exposition – ce qui est le minimum pour évaluer. J’ai pour ma part publié une nouvelle à 16 ans, quelques articles et deux livres (sous mon vrai nom), mes chroniques de livres sont en tête sur mon blog cet automne. Je sais donc comment écrire fonctionne et comment le travail de bonne édition est long et douloureux, mais nécessaire. Aduler n’est pas accompagner, mais plutôt desservir. Il ne faut pas « se croire » mais « faire constater » – rien de tel qu’un œil neuf, inféodé à aucun prix ni à personne, pour que les yeux se dessillent et que l’on remanie pour améliorer. Mais rien n’empêche l’exercice d’admiration si cela est justifié : vous le constaterez assez souvent si vous me lisez.

Pourquoi les critiques négatives sont-elles si rares ? Par peur de faire de la peine ? Ce serait positif. Hélas ! C’est bien pire : il s’agit de flatter pour se faire bien voir, reconnaître, célébrer. Où le narcissisme contemporain ne va-t-il pas se nicher ? Comme le dit Alain (Propos 508, mai 1930, Pléiade tome 2) : « Le premier fripon conduit leurs pensées, si seulement il sait flatter. Aussi ces crédules sont-ils rongés de doutes, c’est-à-dire guéris d’un flatteur par un autre flatteur. Il fallait douter par connaissance de soi, non par expérience des flatteurs ; mais c’est la difficile école, et même ignorée »…

Buffon, Discours de réception sur le style, 1753

L’expression de Buffon fait école

Commentaires récents