Joseph Kessel, juif et antinazi, est entré en résistance en 1941 mais a dû fuir la France lorsque la zone sud fut occupée. Arrivé à Londres par l’Espagne et le Portugal avec son neveu Maurice Druon, il lui est suggéré par le général de Gaulle de contribuer à la guerre par un livre sur la Résistance intérieure. Il invente alors le nom « d’armée des ombres » parce que la France des Lumières est entrée dans la nuit avec l’armistice et son chef d’Etat cacochyme aux étoiles flétries.

Ce documentaire publié dès 1943 se veut une chronique de faits vrais, maquillés pour ne pas compromettre les protagonistes sur le terrain. Tout est réel, tout est reconstruit. Ce n’est pas un roman issu de l’imagination, ni de la propagande antiallemande ou pro-quelque chose. « Aucun détail n’y a été forcé et rien n’y est inventé » (préface). Tout est exact et rien n’est reconnaissable « à cause de l’ennemi, de ses mouchards, de ses valets ». La Résistance française fut « un grand mystère merveilleux » où, sans pain ni vin, ni feu, ni lois, « la désobéissance civique, la rébellion individuelle ou organisée sont devenues des devoirs envers la patrie ». Le héros est celui qui est dans l’illégalité, analogue au chrétien des catacombes.

Il y a de la mystique chez Kessel lorsqu’il conte la Résistance en actes, avec ses grandeurs et ses petitesses, ses dilemmes moraux et son humanité. Il s’agit d’une foi à renaître, d’une Lumière qui sourd du peuple même, préparant une loi nouvelle pour la cité. Le mythe de la « désobéissance civique » est repris aujourd’hui par de pseudo-révolutionnaires qui se croient occupés par une puissance économique qui serait nazie, mais la lecture de ce livre montre combien ils sont simplets et récupérateurs : l’Occupation était bien autrement totalitaire et meurtrière, incitant les pères à délaisser leurs enfants, les mères à vendre leurs camarades pour sauver leur fille, les petits escrocs à trahir pour rien, par lâcheté ou pour se faire bien voir du plus fort.

Le récit se compose de sept épisodes qui tournent tous autour de Philippe Gerbier, ingénieur et ancien élève du grand chef parisien Luc Jardie, surnommé Saint-Luc, dans lequel on a pu reconnaître une image mêlée de Pierre Brossolette, Emmanuel d’Astier de la Vigerie et Jean Cavaillès. Chaque épisode est publiable séparément dans la presse libre, ce qui permet de contourner la censure en France et les restrictions de papier. Y sont contés l’évasion, la punition du traître, la clandestinité, le passage à Londres, la prison, l’attente d’être fusillé, la torture, le meurtre d’un seul pour éviter que tous fussent tués. Les techniques de narration sont diverses, du récit linéaire au journal en abrégé et aux notules exemplaires. Tous les résistants sont frères, qu’ils soient Action française ou communistes, ou simplement révoltés, qu’ils aient 15 ans ou 60 ans. La diversité est présentée sans fard ni jugement, notamment dans le chapitre intitulé Une veillée de l’âge hitlérien.

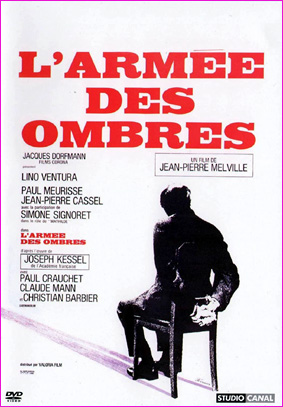

Ce livre dépouillé sur une « armée pure » (p.1377 Pléiade), écrit dans l’action et truffé d’anecdotes vraies est « le » grand livre de la Résistance. Le film de Jean-Pierre Melville, sorti en 1969 avec une brochette d’acteurs connus, épure encore le texte, son noir et blanc rendant bien l’obscure clarté de la révolte anti-Boche autant qu’anti-Vichy. « Tout ce que nous avons entrepris, dit Luc Jardie à Philippe Gerbier dans l’ombre d’un asile clandestin, a été fait pour rester des hommes de pensée libre » p.1398. A ne pas oublier pour jauger les pseudo-résistants médiatiques de l’ultra-gauche écolo-féministo-anarchiste (tous les thèmes à l’extrême-mode). « La haine est une entrave pour penser librement, dit encore Jardie. Je n’accepte pas la haine ». Celle d’aujourd’hui est bien palpable chez ceux qui tentent de récupérer le mythe à leur profit.

Joseph Kessel, L’armée des ombres, 1943 revu 1963, Pocket 2001, 253 pages, €5.50

DVD L’armée des ombres, Jean-Pierre Melville, 1969, avec Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel, StudioCanal 2008, 2h17, €8.90

Joseph Kessel, Romans et récits tome 1 – L’équipage, Mary de Cork, Makhno et sa juive, Les captifs, Belle de jour, Vent de sable, Marché d’esclaves, Fortune carrée, Une balle perdue, La passagère du Sans-Souci, L’armée des ombres, Le bataillon du ciel, Gallimard Pléiade 2020, 1968 pages, €68.00

Commentaires récents