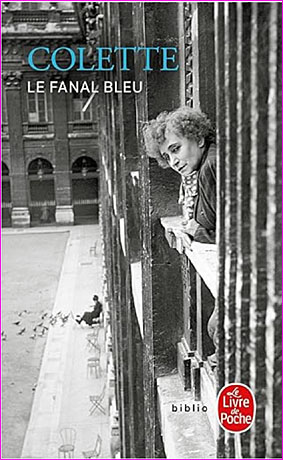

Colette, toute sa vie, s’est vouée au bleu. Bleu du papier sur lequel elle écrit à la plume, bleu de la lampe de lecture et d’écrivain, une ampoule enrobée de papier bleu. Bleu de l’aube et du crépuscule, heures bénies pour laisser aller son imagination au fil des pages. Le « fanal bleu » est la lampe que ses voisins du Palais-Royal voyaient à sa fenêtre jour et nuit ; ainsi l’ont-ils baptisée et Colette l’a repris pour en faire un titre. Le fanal est ce qui éclaire le début et la fin, ce qui montre le chemin dans l’obscurité et la boussole dans le temps.

Dans cette œuvre ultime, faite comme toujours de bouts et de morceaux rapiécés pour faire souvenirs, Colette effectue une sorte de bilan de son œuvre et des êtres qu’elle a connus : des hommes, des femmes, des chats et des chiens, des lieux. Elle ne saurait « tenir un journal », aussi écrit-elle au fil de ses souvenirs, à propos d’événements qui surviennent. La mort de Léon-Paul Fargue, la mort de Marguerite Moreno, la pièce jouée par Jean Marais, la visite de Jean Cocteau.

Retour à soi, clouée au lit par l’arthrite ; ouverture réduite sur le monde, de sa fenêtre au-dessus du Grand Véfour dans les jardins du Palais-Royal ; rares sorties en chaise roulante et en voiture, toujours dépendante de l’aide qu’on peut lui apporter. C’est la fin et le style se fait nostalgique, les sentiments prennent du recul. Le banal en devient insolite, comme vu d’ailleurs, de Sirius. Tout fait l’objet d’étonnement, marque de la vie même, qui subsiste, vivace, dans les yeux de l’écrivain. Si le corps lâche, l’esprit veille. « Cet air-là » (p.968) est la mort qui attend et qui apprend à se résigner. Devoir de réserve, euphémisé par la fin des fleurs cueillies qui survivent à peine dans un vase.

La diversion, c’est l’étonnement. Même devant les hommages des amis qui la visitent, celles et ceux qui lui écrivent et lui envoient de menus cadeaux comme des châtaignes toutes fraîchement ramassées.

Et les lettres de lecteurs : il y en a pléthore. Auprès d’elle, « l’illusion accourt ». « Madame, j’ai 13 ans et demi. Toute ma vie j’ai été poursuivie par le besoin d‘écrire », écrit une jeune fille qui demande un conseil. A Colette, lui « reste la faculté de [s’]étonner, ne serait-ce que de l’exploitation qu’une jeunesse écrivaine tente de sa propre nouveauté » p.1019. « Madame, n’êtes-vous pas tentée de savoir combien je suis jeune ? Voyez plutôt…» Une photographie glisse de la lettre. Comment faut-il interpréter l’envoi des portraits, cheveux en boucles et jupe abrégée pour la fille, ou maillot de bain et slip pour le garçon ? (…) Mais il savent, ces enfants hantés, que la jeunesse est une arme, plus puissante si elle porte les traits de la beauté. » Les jeunes sont toutes et tous un peu putes, s’exhibant quasi nus. Vous êtes « prêts à vous vendre si l’on vous donne assez de loisir, assez de pain, assez de chaleur, même assez de sollicitude – tous objets de troc » p.1019. Madame, j’ai 13 ans, 14 ans… « On croit avoir tout résolu quand on se tient la promesse, quand je me tiens la promesse faite à moi-même de ne jamais écouter l’écho qui prolonge certaines phrases : ‘Madame, j’ai 15 ans. Toute ma vie, la soif impérieuse d’écrire…’ » Un écho de Chéri et du Blé en herbe ; un écho de Claudine.

Nostalgie de la jeunesse, la sienne consommée et celle des autres, appréciée ; la jeunesse enfuie de soi, différente aujourd’hui, pleine d’appétits que l’on n’a plus – prête à tout.

(liens sponsorisés Amazon partenaire) :

Colette, Le fanal bleu, 1949, Livre de poche 1988, 156 pages, €7,90, e-book Kindle €4,99

Colette, Œuvres tome 4 (1940-54), Bibliothèque de la Pléiade 2001, 1589 pages, €76,00

Les œuvres de Colette déjà chroniquées sur ce blog

Commentaires récents