L’éternel retour n’est pas le plus facile de la pensée de Nietzsche, tant nous sommes conditionnés, depuis Socrate et la Bible, à penser le contraire : qu’il y a un début et une fin à tout, même au monde, que tout progresse sans cesse et que tout évolue dans un seul sens. Ce n’était pas le point de vue des philosophes grecs présocratiques pour qui, comme dans le bouddhisme, la roue de la vie tourne indéfiniment sur elle-même, comme la terre autour du soleil et le soleil autour de la galaxie spirale, elle-même prise dans le grand mouvement des énergies. Les saisons reviennent, les êtres naissent, vivent et meurent – tout recommence.

C’est de l’abîme même de la pensée de Zarathoustra que vient cette révélation comme un coup de tonnerre qui le rend fou : « Tout va, tout revient, la roue de l’existence tourne éternellement. Tout meurt, tout refleurit, le cycle de l’existence se poursuit éternellement. » Même la petitesse de l’homme, celle qui a la flemme d’aspirer au sur-humain. Même la cruauté de l’homme, « le plus cruel des animaux, » celui qui jouit de volupté à humilier, à crucifier, à faire pénitence. « Et lorsqu’il inventa l’enfer, ce fut, en vérité, son paradis sur la terre » dit Nietzsche. Zarathoustra est donc pris « d’un grand dégoût de l’homme. » – « Il reviendra éternellement, l’homme dont tu es fatigué, l’homme petit »…

Mais les animaux de Zarathoustra, qui représentent le naturel des êtres, les vivants sans intellectualisme, les tout-instincts – les animaux de Zarathoustra le réconfortent : « Va auprès des roses, des abeilles, des essaims de colombes ! Va surtout auprès des oiseaux chanteurs : pour apprendre à chanter comme eux. Car le chant convient aux convalescents ; que l’homme bien portant parle plutôt. » La vie est une fontaine de joie, la vitalité veut le lyrisme de la voix comme du corps, le chant est l’expression même, comme la danse, de celui qui s’enivre de vivre. La parole avec du sens est plutôt celle de l’homme bien portant, dont la santé ne fait pas de doute à ses yeux, car le sens est parfois illusion dont il faut se méfier. Une parole peut avoir un double sens, mentir, faire croire – pas le chant qui sort de l’enthousiasme de l’être en plein élan de vie, dionysiaque. Zarathoustra, pris de délire à cette idée du retour éternel des hommes petits, cruels, soumis, doit chanter afin de se délivrer de ces brumes mauvaises et à nouveau prêcher la vie, la grande santé.

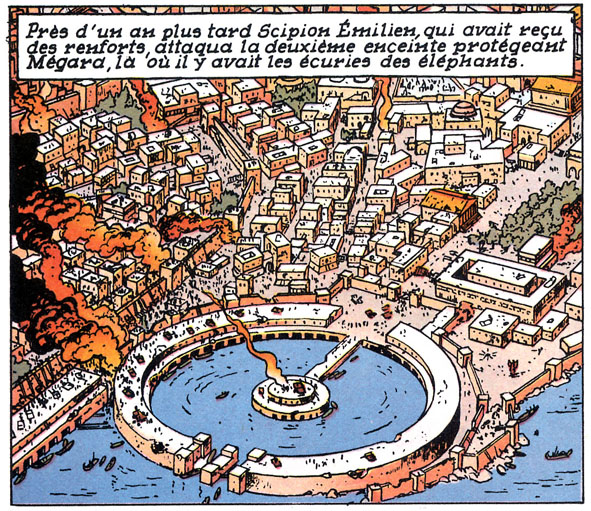

Zarathoustra est « le prophète de l’éternel retour des choses », savent ses animaux, et son destin est d’enseigner cette vérité première. Comme Sisyphe roulant son rocher en haut de la montagne, pour le voir dévaler aussitôt, le prophète du surhumain doit s’atteler à sa tâche éternelle. Zarathoustra mourra, car tel est le cycle de la vie, mais « un jour reviendra l’enchevêtrement des causes où je suis enserré – il me recréera ! » Nietzsche souscrit ici à la réincarnation bouddhiste, où le karma de chaque âme revient vivre une vie pour s’améliorer sans cesse – ou régresser, tels les moines concupiscents qui se réincarnent en chiens (ce pourquoi les chiens errants sont nourris à la porte des monastères du Tibet).

Zarathoustra est condamné à revenir éternellement pour enseigner la même chose : « l’éternel retour de toutes choses, – afin de proclamer à nouveau la parole du grand midi de la terre et des hommes, afin d’enseigner de nouveau aux hommes la venue du Surhomme. » Car le Surhomme est fort, libre et heureux – plus que l’homme petit, soumis et maltraité. Mais le Surhomme est une conquête de chaque génération, de l’enfant encore sauvage à l’adulte enfin civilisé qui dépasse ses père et maîtres – à condition qu’il ait été « élevé », c’est-à-dire aimé, éduqué et corrigé avec attention et bienveillance pour non seulement s’épanouir mais aussi réaliser au mieux son potentiel.

Ce qui est vrai de l’individu est vrai de la société : le régime démocratique de débats et décisions après compromis, le moins pire des régimes en ce qu’il n’est jamais figé en pouvoir, est une conquête de chaque jour. Il est aujourd’hui plus que jamais menacé par les nazismes impériaux russe et chinois, les religions intolérantes comme l’islamisme, ou le judaïsme intégriste qui pourrit Israël et entraîne les États-Unis dans sa ruine, et les évangélistes tout aussi sectaires. La politique civilisée est démocratique, la politique sauvage est « illibérale » (c’est-à-dire autoritaire et fermée), la politique barbare est fanatique (Daech, Hamas). C’est l’éternel retour du combat pour la liberté contre tous les asservissements…

L’éternel retour est la métaphore de l’amor fati, l’amour du destin. « Oui, combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d’autre qu’à donner cette approbation et apposer ce sceau ultime et éternel ? », demande-t-il dans Le Gai Savoir, §341. Maître de soi et de son existence, le Surhomme accepte ce qui vient, bon ou mauvais, car il est capable de le surmonter, de se faire joie de son existence en sa totalité.

(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)

(liens sponsorisés Amazon partenaire) :

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra – Œuvres III avec Par-delà le bien et le mal, Pour la généalogie de la morale, Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Nietzsche contre Wagner, Ecce Homo, Gallimard Pléiade 2023, 1305 pages, €69.00

Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents