Si j’ai lu tôt dans ma vie Madame Bovary et quelques autres œuvres de Flaubert, je n’avais jamais encore lu Salammbô. Or, à mon avis, autant il faut lire tardivement Madame Bovary et les Trois contes pour en goûter le sel et toute la finesse psychologique, autant il faut lire Salammbô durant son adolescence pour apprécier sa démesure de cruautés et de passions. L’âge venu, on se lasse des outrances ; seuls les ados sont fascinés par les vampires, les éventrements et autres barbaries à la Daech. Pour moi, Salammbô, fille d’Hamilcar, est la danseuse de Flaubert, l’œuvre et la femme qu’il a toujours préférée parce qu’elle a ce quelque chose qu’il appellera « héneaurme » pour bien enfler le trait.

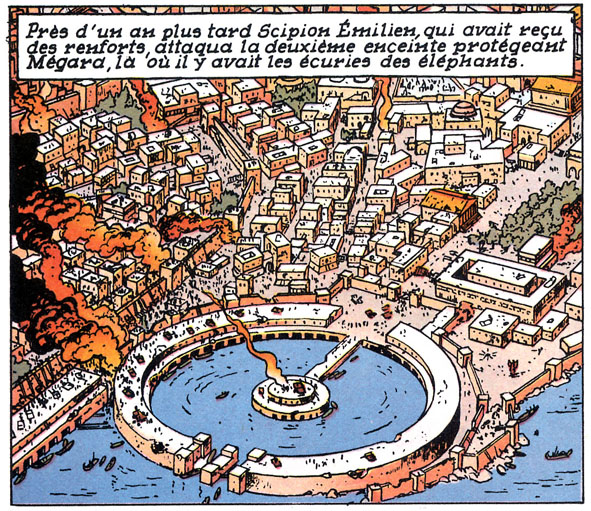

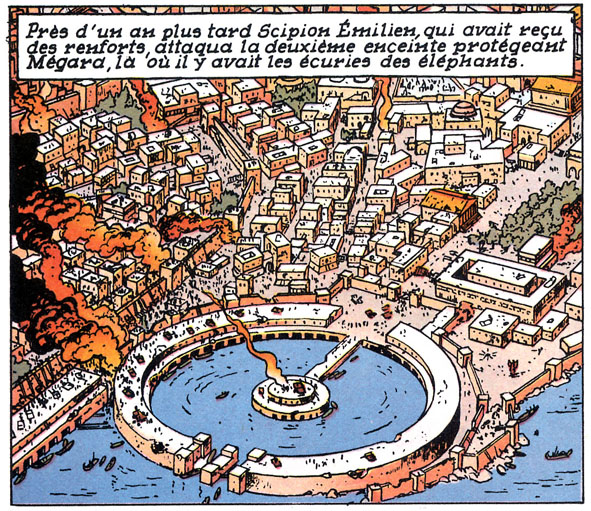

Passionné comme Victor Hugo, stratège comme Polybe, archéologue comme son temps épris d’orientalisme, Flaubert a voulu « reconstituer » Carthage – une ville rasée depuis longtemps… Mais la photo, le cinéma et la bande dessinée sont passés par là et les amples descriptions pour enflammer l’imagination font aujourd’hui moins recette qu’un dessin. Une image vaut mieux qu’on long discours, et Carthage est mieux rendue dans les bandes dessinées d’Alix ou la transposition dans les étoiles de Druillet que dans le roman Salammbô, malgré tout le talent de l’artiste qui a mis presque cinq ans à se documenter et à voyager en Algérie et Tunisie avant d’écrire.

Le résultat est à la fois grandiose et dérisoire. Le lecteur jouira de certains paragraphes d’une prose somptueuse ; il aimera être immergé dans l’exotisme des noms de gemmes, de plantes, d’armes et de peuplades dont il n’avait jamais entendu parler ; il se prendra d’une certaine fascination pour la Femme fatale, lunaire et adoratrice du serpent, emplie de vagues désirs. Mais il se lassera vite du manque décisif d’action malgré le mauvais génie de Spendius, esclave empli de ressentiment, la suite d’escarmouches plus ou moins réussies et plus ou moins ratées ramenant périodiquement Carthaginois et Mercenaires au même point ; il s’écœurera à la succession mécanique d’orgies, de massacres, de guerre, de supplices, de cannibalisme, de sièges – jusqu’à l’acmé de l’immolation des enfants à Moloch, le dieu barbare de cette cité barbare, jetés tous vivants dans sa statue d’airain chauffée à vif. « Telle fut la guerre des étrangers contre les Carthaginois », écrit Polybe, « laquelle dura trois ans et quatre mois ou environ ; il n’y en a point, au moins que je sache, où l’on ait porté plus loin la barbarie et l’impiété ». Flaubert, lisant ces lignes, a adoré.

L’histoire, il la tire justement de Polybe, théoricien politique et historien grec du IIe siècle avant notre ère. Après la Première guerre punique contre les Romains (264-241), les Carthaginois sont vaincus et signent un traité avec Rome. Ils veulent profiter de la paix pour refaire leurs richesses et les mercenaires engagés dans leurs colonies deviennent un poids qu’il faut solder. Leur général, Hamilcar – qui est le père du célèbre Hannibal – renvoie les contingents petits à petit pour que Carthage les paye ; mais les bourgeois de la ville marchande, ruinés et avares, tergiversent, promettent et ne font rien. L’armée grossit, s’enflamme, puis finit par se mutiner et se retourner contre cette république qui ne remplit pas ses promesses. Flaubert saisit les mercenaires, dans le premier chapitre, en pleine orgie dans les jardins d’Hamilcar, le vin dégénérant en bagarre, déclenchée par l’arrivée de Salammbô qui allume Mathô, l’hercule du coin. Jalousie, furie, excitation sexuelle, grand massacre des esclaves demi nus, friture des poissons sacrés et mutilation des éléphants… La foule est stupide et les mâles entre eux encore pires.

La suite est du même tonneau : la bombe sexuelle rêvant à rien (comme Emma Bovary), hystérique jamais baisée qui jouit de se laisser glisser un serpent sur les seins et entre les cuisses, est à la fois Eve et Pandora qui, toutes deux « veulent savoir » au risque de l’humanité. Mathô, tombé raide dingue de la fille aux longs voiles transparents qui lui a offert à boire (ce qui signifie « je te veux » chez les Gaulois), n’aura de cesse que la revoir, voler le zaïmph de la déesse Tanit au cœur de son temple en passant par l’aqueduc, tomber à ses pieds et la baiser « d’un bout à l’autre » (p.741 Pléiade) encore et encore. Mais Flaubert, échaudé par le procès Bovary, se garde bien d’opérer l’une de ses descriptions cliniques fameuses dont il rebat les yeux du lecteur à propos des paysages, de la topographie, de l’habillement, du décor des temples et d’autres détails infimes. « En défaillant, elle se renversa sur le lit dans les poils du lion », écrit-il sobrement, « elle était comme enlevée dans un ouragan, prise dans la force du soleil » (chap. XI Sous la tente). Moloch pénètre Tanit comme le taureau Pasiphaé – ou le soleil la lune. Car Mathô est voué à Moloch, le dieu taureau symbole du soleil viril ; Salammbô la vierge éthérée s’est vouée elle-même à Tanit la lune, déesse servie par des eunuques. Carthage vaincra les Mercenaires, mais leur chef Mathô aura baisé leur Salammbô. Il sera déchiré lentement par la foule, après la victoire, ce qui saisira tellement l’hystérique Salammbô qu’elle en mourra d’un coup.

Les tensions perpétuelles du roman font lever les yeux très souvent de la lecture. L’auteur a alterné savamment les chapitres de passions aux chapitres militaires, ciselant chacun comme un conte fermé sur lui-même. Il passe des individus cruels aux masses saisies de frénésie pour faire du roman le balancement constant de la vie et de la mort, du désir et de l’anéantissement, de la beauté et de la souffrance. Mais c’est extravagant, laissant à l’esprit quelques images chocs comme Sade put en susciter, mais surtout une sorte de dégoût pour cette humanité vautrée dans la sempiternelle bêtise. La féminité amoureuse idéaliste se guérit par la réelle pénétration (comme le montrera Freud) ; les appétits matériels se formulent sous le discours idéaliste (comme le montrera Marx) ; les dieux ne sont que la projection du ressentiment des esclaves (comme le montrera Nietzsche). Mais Flaubert est allé peut-être à l’excès contre la sensiblerie bourgeoise de son temps et sa propension Bisounours à idéaliser : « dans ce doux pays de France », écrit-il à Sainte-Beuve le 24 décembre 1862, « le superficiel est une qualité, et le banal, le facile et le niais sont toujours applaudis, adoptés, adorés ». On le voit à la saison des prix littéraire… mais fallait-il pour cela en rajouter ?

Gustave Flaubert, en bon romantique de tempérament, avait perçu lors de son Voyage en Orient l’harmonie du disparate : la sagesse sous la misère, la beauté sous les haillons, la violence dans la lumière – et son roman a quelque chose de cet éclairage sans ombres de Chefchaouen ou sous les pyramides. Mais ses personnages prennent alors quelque chose de caricatural, puissant certes, mais hiératique, accentué par sa prose au scalpel : Hamilcar n’est qu’ambition pour sa lignée, Salammbô qu’appel à être pénétrée (appelé alors « hystérie »), Mathô que désir animal, Spendius que trahison. Tous sont monomaniaques, on ne peut compatir, on ne peut les aimer. Loin de la finesse racinienne de Madame Bovary, nous sommes dans Salammbô au-delà encore de Corneille dans le tragique glacé.

Je n’ai pas aimé cette relique barbare, et peu m’importe que la reconstitution de l’antique Carthage soit véridique ou non. Je n’ai pas senti le cœur battre sous les mots ; ils paraissent incrustés sans vie dans la matière humaine sous le soleil impitoyable.

Gustave Flaubert, Salammbô, 1862, Folio 2055, 544 pages, €6.50

e-book format Kindle €4.49

Gustave Flaubert, Œuvres complètes tome 3 – 1851-1862, Gallimard Pléiade 2013, 1360 pages, €67.00 (avec Voyage en Algérie et Tunisie, Histoire de Polybe et lettre à Sainte-Beuve)

Gustave Flaubert chroniqué sur ce blog https://argoul.com/category/livres/gustave-flaubert/

BD Philippe Druillet, Salammbô (transposée dans la monde de l’Étoile) l’intégrale, Glénat 2010, 200 pages, €35.50

DVD Salammbô de Sergio Griego, avec Jeanne Valérie et Jacques Sernas, €15.00

Commentaires récents