Seriez-vous une légende si vous étiez le dernier homme ? Dieu dit « je suis l’Alpha et l’Omega », le héros du film n’est que l’Oméga, la dernière des lettres de l’alphabet de la civilisation. Nous ne sommes pas chez Nietzsche, encore que… mais dans la paranoïa existentielle de l’auteur de science-fiction Richard Matheson, revu à la sauce Hollywood. C’est dire ! Je suis une légende (I am Legend) est un roman après l’Apocalypse, évidemment due à la guerre bactériologique. Soviétiques et maoïstes se sont foutus sur la gueule avec les gros sabots qu’on leur connait et la terre entière en a été contaminée. Seul un Blanc mâle, colonel et médecin (Charlton Heston), a tenté des vaccins contre la bactérie tueuse et le dernier, juste expérimental, a fonctionné : il a dû se l’injecter lui-même alors que son pilote d’hélicoptère l’a crashé parce qu’il subissait une brutale crise.

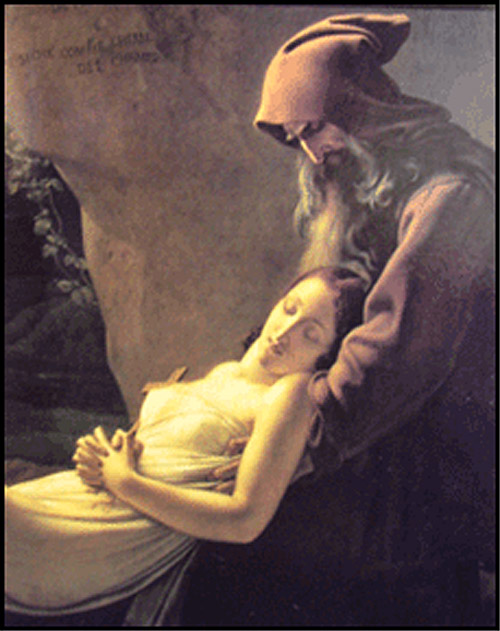

Depuis deux ans, l’ex-colonel Neville parcourt sa ville, Los Angeles, dans des autos choisies au hasard pour voir s’il n’existe pas d’autres survivants comme lui, mais aussi pour traquer ces bêtes malfaisantes de mutants que la maladie tue lentement en les dépigmentant et les rendant albinos sensibles à la lumière. Faut-il y voir une parodie de l’antiracisme qui sévissait à plein depuis les lois anti-discriminations des années 1964 et 65 ? Tout le monde pareil signifie le plus petit commun dénominateur, cette dépigmentation qui avilit et oblige à vivre en soutane noire avec capuche comme des moines reclus médiévaux, lunettes noires vissées au nez comme c’est la mode chez les afro-américains, ne sortant que la nuit comme des rats. D’autant que ce groupe qui se fait appeler « la Famille » est commandé par un gourou sectaire comme Charles Manson, grand-maître de la Manson Family et promoteur du meurtre de Sharon Tate en 1971. Ces dégénérés racistes qui voient en tout survivant de l’Ancien monde civilisé un enfant du Démon sont « des barbares ». Ils détruisent tous les vestiges de la civilisation (occidentale, blanche, industrielle et scientifique) dans une rage d’amour déçu, tels des écolos nouveau genre. Ils refusent ainsi les armes, sauf la lance et l’arc, ce qui convient bien au colonel, qui les arrose au fusil-mitrailleur.

Il a fait de chez lui une forteresse, passant directement du garage en sous-sol à porte télécommandée, à l’étage élevé où le mène un ascenseur privé. Un groupe électrogène alimenté par des réserves d’essence assure l’énergie et tient à distance la nuit les prédateurs jaloux par de puissants projecteurs qui les aveuglent au point de leur faire mal. C’est bien le signe qu’ils ne sont pas aimés de Dieu, qui est toute lumière, comme l’Eglise l’a repris des Grecs.

Le film est infidèle au roman et lui a enfanté un fils bâtard, moins subtil et plus porté sur l’action. On ne s’y ennuie pas, la mâchoire d’acier de Charlton Heston et ses muscles velus assurant leur dose de volontarisme et de bagarre. Trop sûr de lui, le colonel est piégé dans une cave d’hôtel en plein jour, puis attaché pour être brûlé sur le bûcher, après un grand discours moralisateur et une cérémonie menée par Matthias (Anthony Zerbe), en parodie des procès en hérésie et sorcellerie. Pour l’obscurantisme, la science serait en effet une sorcellerie à la Frankenstein et, pour les écolo-hippies les plus radicaux, une hérésie. Mais, comme dans les petites classes, c’est celui qui dit qui y est : le dégénéré brûlant le normal, le haineux jouant au vertueux, le malade se posant comme le seul bien-portant. Cela aurait quelque chose de grotesque et de risible si ce n’était le cas de toutes les sectes de la planète et de l’histoire, la dernière étant les fanatiques musulmans de la dèche. Ce pourquoi ce film un peu gros reste actuel.

Retournement attendu, le héros est sauvé in extremis par Dutch, un jeune homme admiratif, torse nu sous son blouson de cuir (Paul Koslo), et une jeune Noire préservée et coiffée afro comme Angela Davis (Rosalind Cash). En 1970, la fraternité hippie véhiculée par le rock de Woodstock, dont le colonel se projette le film souvenir, encourage au mélange potes. C’est ainsi que Dutch, étudiant en médecine de quatrième année avant l’Apocalypse, dirige un groupe d’enfants recueillis de toutes origines, un latino, un blond suédois, une bostonienne classique, et ainsi de suite. Une sorte d’antisecte, un groupe de néo-pionniers tourné vers la vie. Seul le jeune frère de Lisa, Richie (Eric Laneuville), adolescent noir de 13 ans, est atteint par la maladie. Neville va former un sérum à partir de son propre sang d’immunisé pour le soigner. D’enthousiasme, la jeune noire et le viril blanc roulent à terre pour baiser ; on avoue à Hollywood que c’est la première fois qu’un baiser interracial est exhibé au cinéma.

Mais la critique de la naïveté hippie ne manque pas de surgir aussitôt. Le gamin rétabli accuse le colonel d’être avant tout un militaire et pas un médecin. Soit il tue la secte maudite, soit il la soigne, lui-même penchant par humanité pour la seconde solution. Sauf qu’on ne discute jamais avec un fanatique, on ne peut que le combattre tant sa paranoïa l’empêche de considérer l’autre. A chaque fois, c’est lui ou vous : il n’y a ni moyen terme ni réhabilitation. L’ado idiot va donc chercher les sectaires, qu’il connait pour les avoir fréquentés au début, avant qu’il ne paraisse comme sa sœur « différent » et objet de soupçon parce qu’ils ne sont pas malades. Une fois dans les griffes de la secte en noir, il n’en sortira pas et Neville le découvrira éventré dans le palais de justice (un symbole !) qui leur sert de repaire.

Le sacrifice de l’innocent va cependant servir l’humanité, car nous sommes dans le biblisme intégral, comme les Yankees savent le renouveler dans un bégaiement spirituel sans fin. Neville est un nouveau Christ qui donne son sang pour les hommes ; il finira d’ailleurs sur une parodie de croix, affalé sur la sculpture « moderne » d’une fontaine futuriste, la lance du centurion sectaire plantée dans le côté droit. Mais le sérum est préservé, gardé sur son cœur, et Dutch vient le recueillir en moderne saint Jean, sorte de hippie raisonnable tourné vers le soin, sensuel et heureux – puisqu’il ne porte pas de chemise. A la tête de sa bande de mignons qu’il va régénérer par le vaccin, il ira refonder une Terre promise saine « dans les montagnes », ce lieu mythique des Américains où se trouve encore préservée la nature sauvage… Lisa, passée du côté secte par l’avancée de sa maladie, sera tirée vers la vie par Dutch qui la pousse dans la Land-Rover.

Notons bien le symbole des bagnoles : Neville commence en Ford décapotable, péniche flottante des années frimes, avant de choisir la Méhari Citroën à tout faire ; le groupe de survivants terminera dans ce bon vieux tout-terrain utilitaire Land-Rover dont les Yankees ne savaient pas produire l’équivalent jusque-là. Autrement dit, le message est clair : retour aux valeurs ancestrales de rigueur et d’utilité. L’humanité ne pourra survivre qu’en éliminant tout le clinquant et l’inutile de « la civilisation », toutes les simagrées de la vieille religion du fric et de la technique. Exit les marchands du Temple ! Le Christ enjoint de croire en l’amour et d’aller enseigner les nations. Il leur faut donc agir comme de vrais pionniers, démunis mais bricoleurs, rudes à la tâche et courageux, optimistes et aimants… En 1970, ce « retour aux vraies valeurs » avait un air d’anticipation.

DVD Le survivant (The Omega Man), Boris Sagal, 1971, avec Charlton Heston, Rosalind Cash, Anthony Zerbe, Paul Koslo, Eric Laneuville, Lincoln Kilpatrick, Jill Giraldi, Warner Bros 2003, 1h34, €12.90

Commentaires récents