L’écrivain anglais William Somerset Maugham fait paraître en 1925 un roman intitulé La Passe dangereuse dont Richard Boleslawski sort un premier film en 1934. John Curran reprend le flambeau en 2006 pour illustrer la Chine des années 20, la beauté somptueusement filmée de sa campagne au bord de la rivière Li, son grouillement de vie autour de l’eau, mais aussi l’archaïsme et les superstitions d’une population paysanne ignare soumise aux seigneurs de la guerre – et la supériorité colonialiste des Blancs apportant « le progrès ». Dans ce décor exotique, les affres d’un couple inassorti : elle gosse de riche futile et égoïste, lui médecin biologiste féru de recherche. Avec, comme toujours dans l’Occident malade de la Bible, le divorce entre sexe charnel (domaine du mal) et « amour » affection (domaine du bien).

Dans les épreuves, les deux vont se rejoindre, comme s’il fallait aller s’exiler en Chine arriérée pour se trouver enfin des points communs. Kitty (Naomi Watts) a la trentaine avancée et est restée fille ; elle se trouve bien chez ses parents et joue au flirt avec les mâles de la « bonne » société. Mais Mère en a marre ; elle aimerait bien que fifille se case, comme sa sœur. Elle est trop difficile, trop frivole, trop centrée sur elle-même dans ces années folles ; l’époque veut qu’un mari fasse mûrir et que des gosses engendrent la responsabilité adulte. Walter (Edward Norton) est docteur bactériologiste et le père de Kitty l’invite à une soirée où Kitty se traine de cocktail en cocktail. Compassé et victorien – mais amoureux d’un coup de foudre – Walter fait sa cour en homme pressé de partir à Shanghai étudier les maladies infectieuses qui prolifèrent (comme toujours) dans la Chine populeuse et sans hygiène. Il connait plus les microbes, vibrions et autres bactéries que les humains et n’a pour guide que la morale conventionnelle prude de l’Angleterre à peine sortie du règne Victoria où même les tables avaient des jupes pour ne pas montrer leurs jambes.

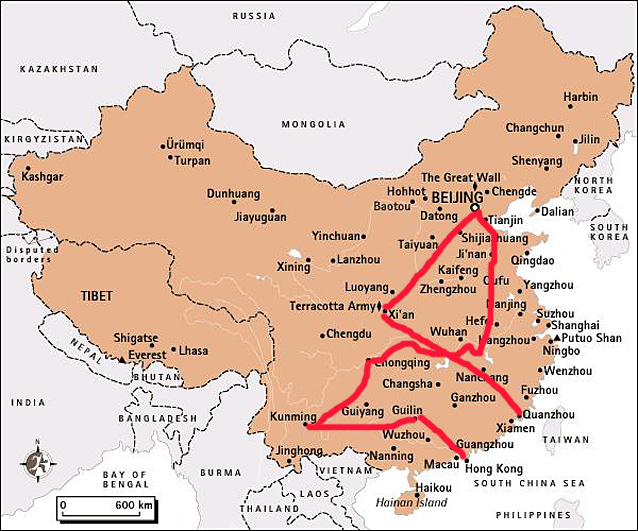

Kitty ne l’aime pas mais son exotisme l’attire, elle dit oui et les voilà mariés, embarqués pour Shanghai où, malgré l’appartement de style grand confort local, elle se sent déclassée. Elle s’ennuie. Walter est pris par ses recherches et tout ce qu’elle aime (danser, flirter, boire, jouer aux cartes) lui parait sans intérêt alors que tout ce qu’il aime lui (les musées, la science, la technique) lui déplaît profondément. Ils ne font l’amour qu’en chemise et dans le noir, selon les préceptes des clercs d’église qui ont la hantise de la chair et du plaisir. Elle préfèrerait la sensualité de la peau nue et de la pleine lumière en féministe aimant le jazz qui décoiffe et les branles du corps. Elle s’assouvit entre les bras du vice-consul anglais Charlie (Liev Schreiber) qui la fait rire, un séducteur marié qui n’hésite pas à donner des coups de canif au contrat avec sa Dorothy. Kitty est prise au piège à glu et Walter le découvre un après-midi où les amants sont en train de baiser dans la touffeur de Shanghai.

Blessé dans son amour, l’orgueil meurtri, il décide alors de partir pour les profondeurs de la campagne chinoise pour aider à étudier et endiguer une épidémie de choléra qui fait rage et il pose à sa femme cet ultimatum : ou elle vient avec lui en épouse repentante liée à son mari pour le meilleur comme pour le pire, ou il demande le divorce pour adultère en exigeant que Charlie divorce lui aussi et l’épouse – puisqu’ils sont « amoureux ». Ainsi poussée dans ses retranchements Kitty, au prénom mièvre, est forcée à prendre enfin ses responsabilités, tout comme Charlie voit déconstruite son image de séducteur sans lendemain. Kitty recule car Charlie fait machine arrière ; pas question de divorce pour aucun des deux, ce serait scandale double, Kitty car elle serait révélée adultère par sa faute, Charlie parce que la société diplomatique n’admet pas ces écarts de conduite dans une carrière.

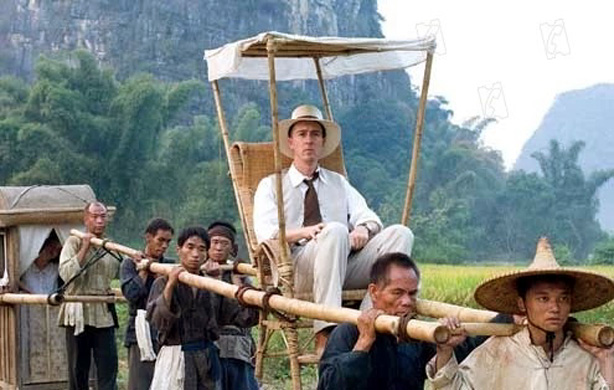

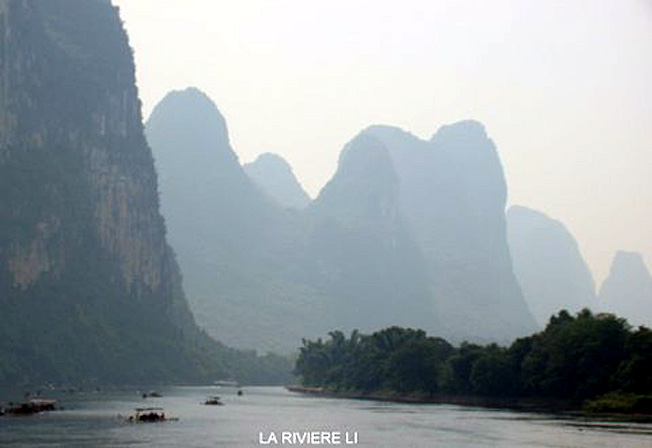

Kitty suit donc Walter jusque sur la rivière Li. Malgré les formations karstiques grandioses du paysage et le vert des champs de riz et de bambou, Kitty subit cet exil supplémentaire comme une punition. Elle ne se croit toujours pas coupable car un mari, s’il l’aime, doit se faire aimer – ce n’est donc pas sa faute de petite fille passive si elle attend tout de papa et d’époux, faute de Dieu auquel elle ne croit pas tout en singeant la messe. Les convenances « morales » tout comme la soumission « de droit divin » de la femme à l’époux et son infériorité biblique devant les hommes, inhibent toute relation vraie entre homme et femme.

Mais le choléra sévit et les Chinois meurent comme des mouches dans les villages, sur les chemins, la gueule ouverte et la poitrine découverte. Même les enfants. Walter se démène avec le colonel Yu du Kouo-Min-Tang nationaliste (Anthony Wong Chau-Sang) qui voudrait faire entrer son pays dans la modernité contre les gras seigneurs de la guerre, mais les villageois se rebellent et balancent « le porc d’étranger », d’autant que les soldats anglais ont maté une grève dans les usines tenues par de gras industriels anglais en tirant dans le tas. Là encore, considérer les autres en inférieurs nuit aux Anglais : dans leur commerce comme dans leur couple. La production et les échanges s’en ressentent, qu’il s’agisse de faire des gamins ou de s’enrichir. L’amalgame est limpide entre contrat de mariage et contrat commercial : pour l’Anglais d’empire, la femme est destinée à pondre des héritiers et des soldats tandis que les fabriques et le commerce sont destinés à pondre du profit en exploitant la main d’œuvre servile.

Dans la solitude de la campagne chinoise, sans parler la langue ni pouvoir faire salon avec des compatriotes, Kitty s’ennuie. Elle n’a rien dans la tête et ne vit que pour amuser ses sens, sans aucune profondeur. Leur voisin diplomate anglais Waddington (Toby Jones), plus fin et humain que son apparence le laisse penser, s’aperçoit du désarroi de la jeune femme et lui fait rencontrer la mère supérieure du couvent français (Diana Rigg). Tout est frustre mais les enfants sont frais ; Kitty veut aider même si elle ne sait rien faire. Elle trouve quand même un mauvais piano pour remplacer la sœur qui le manœuvrait, décédée du choléra, et elle sait jouer : du jazz enragé qui met le diable au corps des fillettes, du classique Erik Satie plus « apaisé » pour élever leur âme. Car si le couvent recueille des orphelins, il rassemble aussi le surplus d’enfants que les sœurs veulent convertir et qu’elles convainquent les mères de leur confier. La mission apparaît là aussi comme une sorte de commerce où la « production » pro Deo compte.

Kitty se sent enfin utile à la société ; elle s’aperçoit par les conversations des sœurs que son mari se dévoue et qu’il « aime beaucoup les bébés » ; elle peut enfin avoir une conversation avec lui qui tourne autrement qu’autour de ses griefs d’enfant gâtée. Kitty se livre, Walter se desserre, le couple se trouve peu à peu en tâtonnant et ils font enfin l’amour au naturel, à poil comme de vrais singes nus humains. C’est du moins le symbole que le film propose. Et Kitty… est enceinte. Elle a des nausées et s’évanouit mais non, ce n’est pas le choléra, les sœurs accoucheuses sont formelles, c’est un bébé. Sauf que cela fait deux ou trois mois et que l’enfant est donc probablement de Charlie, mais « sans certitude » dit l’épouse adultère pour ne pas blesser son mari retrouvé. Kitty a honte, Walter l’accepte. Il va se dévouer encore plus à la population qui afflue pour se faire soigner et tombe malade – presque volontairement, pour expier. Kitty le soigne mais la solution saline pour le réhydrater manque. Il meurt.

Kitty, dès lors, a un but dans sa vie : honorer sa mémoire et élever son fils – le bébé est un garçon. Le spectateur la retrouve à Londres cinq ans plus tard. Dans la rue où elle rejoint la maison paternelle avec son gamin prénommé Walter en souvenir de son « père », elle rencontre fortuitement Charlie. Qui voudrait bien la reséduire. Mais elle coupe court, elle est enfin adulte et responsable. Charlie ne saura jamais qu’il a un bâtard, ni la famille de Kitty que le petit Walter n’est probablement pas de Walter, son mari légitime.

Un beau film où les sentiments sont le prétexte à une réflexion très vingtième siècle sur les dérives du pouvoir mâle, colonialiste, exploiteur alors que les femmes, après la guerre de 14, s’émancipent et montrent qu’elles valent quelque chose. De quoi remettre profondément en cause ces institutions établies comme le mariage, l’empire, le profit.

DVD Le voile des illusions (The Painted Veil), John Curran, 2006, avec Edward Norton, Naomi Watts, Liev Schreiber, Diana Rigg, Toby Jones, Metropolitan vidéo 2007, 2h06, €8.99 blu-ray €9.50

Commentaires récents