Au sortir de l’aéroport de Caracas, la moiteur, la température et la pollution vous sautent – dans cet ordre – à la gorge. La ville, que l’on aborde en bus depuis l’aéroport international situé à l’écart, comprend 6 millions d’habitants en 2004 qui s’entassent entre des collines arides et habitent maisons de briques ou béton moderne. Les bidonvilles sont ici des « briquevilles » d’un niveau de vie un peu supérieur dans la pauvreté. Briques et tôles ondulées ne coûtent pas cher et l’on bâtit soi-même pour suivre la croissance frénétique de la mégalopole. Dans les ruelles en pente entre ces bâtisses qui vont parfois jusqu’à comprendre un étage, courent des gamins bruns à moitiés nus. Sur 25 millions d’habitants en 2004, 31% ont moins de 14 ans et, s’il naît 2.36 enfants par femme (le double d’en France), il en meurt presque 24 pour 1000 (27 pour les garçons), ce qui fait chuter l’espérance de vie à la naissance. Les gens confondent souvent espérance d’atteindre un âge avancé et espérance de vie « à la naissance ». Car, une fois passés les premiers mois de la vie, qui dépendent fortement des conditions d’hygiène et des infrastructures médicales, la durée de vie est très proche au Venezuela et en Europe.

Une mosquée, entrevue au bord de l’autoroute, est un curieux bâtiment, rectangulaire comme un garage. Les bulbes et les minarets islamiques ne sont qu’évoqués en grillage fin de fil de fer ! Il y a pourtant 96% de catholiques romains au Venezuela et seulement 2% de non-chrétiens. Cette mosquée se tient en face de panneaux publicitaires à l’américaine. L’une d’elle est torride, présentant des fesses de femme en porte-jarretelles embrassées par un tout petit garçon blond – pour une compagnie d’assurance, je crois. Machisme hispanique et dévergondage à l’américaine font bon ménage face à l’islamisme rigoriste.

Le quartier des affaires est bâti d’étranges buildings en béton mat. La plupart sont sans style et brut de décoffrage mais d’autres tentent des essais d’architecture laborieux, plus scolaires qu’esthétiques. Le parc automobile est envahi de voitures américaines d’âge certain, par exemple une Ford Mustang au museau agressif ou de vieilles Chevrolet des années 80 pétaradant sourdement de leur 24 soupapes. Le Venezuela est devenu, depuis la découverte du pétrole dans les années 1920, une enclave américaine exploitée sans vergogne par Exxon et Shell et ne s’alimentant guère que de produits importés.

La nationalisation des hydrocarbures et la réforme agraire par Chavez ont à peine changé ces habitudes : les exportations sont à 88% du pétrole et des produits miniers ; les importations sont à 79% des produits manufacturés que le Venezuela est incapable de produire et que Chavez a délaissés ; les plus riches ont des 4×4 japonais noirs qui dévorent le pétrole. Peu importe, le pays en produit et en exporte largement. Javier nous apprendra qu’un litre de diesel coûte en 2004 50 bolivars au Venezuela – contre près de l’équivalent de 2400 bolivars en France. Il faut dire que nous avons près de 80% de taxes sur l’essence, même s’il y en a moins à l’époque sur le diesel – pourtant plus polluant – corporatisme camionneur oblige.

Le chauffeur de notre minibus (nous sommes répartis en deux véhicules), négocie le change tout en conduisant d’une main. Il offre 2400 bolivars pour 1 dollar US et 2600 bolivars seulement pour 1 euro. Il préfère manifestement le roi dollar, comme tous ici, puisque l’écart de change est de plus de 20% en faveur de l’euro, en ce moment, 1.24 dollar pour 1 euro pour être précis ! Si l’on prend 2400 bolivars pour 1 dollar, nous devrions avoir 2976 bolivars pour 1 euro. Méfiance pour des billets somme toute récents ? Peur des faux ? Moindre utilité au change ? Toute devise forte est bonne dans les pays de forte inflation, comme l’est le Venezuela depuis quelques années, mais la proximité du grand frère américain fait préférer le billet vert à toute autre devise. Cela dit, étant données les faibles sommes en jeu, je change 50 euros et cela me suffira pour l’ensemble du séjour, pourboires locaux compris.

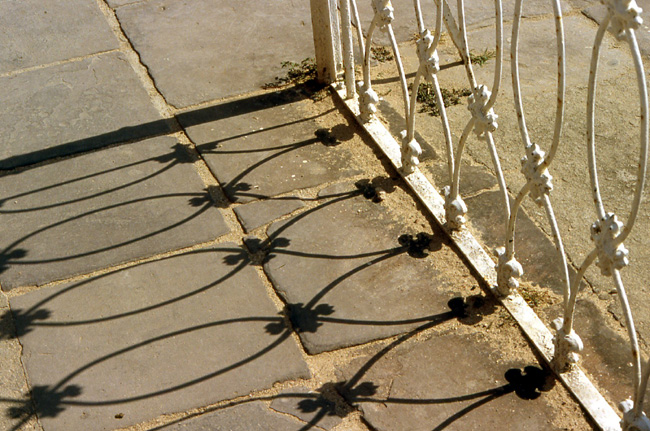

Notre hôtel, l’Altamira, est situé dans le quartier aisé du même nom, avenidad San Juan Bosco. Il est protégé de hautes grilles d’acier aux barreaux de près de trois mètres surmontés de pointes. Un garde armé d’un fusil à pompe d’un demi-mètre de long surveille la seule porte. Il paraît que ces grilles ont été installées récemment, en raison des troubles récurrents au Venezuela depuis l’arrivée au pouvoir du président Chavez. Elles ont été montées miraculeusement avant les manifestations du mois dernier qui ont fait plusieurs morts dans la capitale. La chambre 501, au 5ème étage, est propre et spartiate. La fenêtre offre une vue plongeante sur une briqueville juste en-dessous, des boites rouges bien carrées au couvercle de zinc : une favela incongrue entre des immeubles d’un certain standing. Vers 18h30 montent du quartier des chants religieux. Ce n’est pas le muezzin mais d’authentiques hymnes catholiques d’une messe de samedi soir.

Javier sera notre guide local. Il est Vénézuélien et francophone, ayant passé un an en France, à Montpellier puis à Orléans. Il étudie la géophysique, il est en quatrième année et désire travailler sur les plateformes pétrolières quelque temps, une fois terminées ses études, « parce que cela paye bien ». Il exhibe en ce premier jour des pectoraux de lutteur moulés dans un tee-shirt kaki étroit et un visage métissé. Outre son grand-père d’origine espagnole des Canaries et sa grand-mère d’origine italienne, ses ascendances africaines ne font aucun doute et sa lèvre inférieure proéminente l’ont fait appeler « Sébastien » par les filles à la fac. C’est une référence qu’il nous explique : dans le dessin animé de Walt Disney, La Petite Sirène, le crabe Sébastien a pour caractéristique cette même lèvre inférieure proéminente. Dès lors, celui qui se destine à être le bouffon du groupe, se met à appeler notre guise systématiquement « Sébastien ». C’est plus facile à prononcer pour un gosier français que « Javier » qui ne se prononce pas ici « gzavier » mais « rhavier » et commence par un feulement de gorge difficile à émettre pour un gosier non familier de l’arabe, qui a donné cette lettre à l’Espagne. Après un intermède brouillon, dans lequel Javier nous explique qu’il nous fallait dès maintenant diviser nos sacs en deux, puis en trois, nous allons dîner au-dehors.

La Fogata del Pollo, tout près de l’hôtel, fait flamber le poulet comme son nom l’indique, mais sert aussi selon Javier « la meilleure viande de la ville ». Il y a du poulet et du bœuf, du poisson et des pâtes. Tout ce qui vient de la mer est déconseillé par notre guide étant donnée la pollution des côtes proches et le peu de fiabilité de la chaîne du froid jusqu’à la capitale. Nous mangerons du poisson dans le delta quand nous y serons. Le bœuf est produit en quantité dans les llanos de l’Apure, immenses savanes au sol sableux que le propriétaire visite en petit avion depuis son hacienda.

Des familles locales sont venues dîner. L’une d’elles, très étendue, fête un anniversaire. Des adolescentes métisses sont déjà plantureuses à 12 ou 13 ans, leur poitrine bien formée débordant de leurs caracos serrés, selon la mode véhiculée par la télévision. Elles nous jettent des regards aguicheurs sans le vouloir, mélange de curiosité et d’avidité, déjà femelles mimant les stars de feuilletons. Restes de mœurs latines, elles aiment à porter les bébés et à jouer avec les tout-petits.

Moi qui ne mange que rarement du bœuf, pour cause de « folie » et d’un certain écœurement pour la viande rouge passé 40 ans, je prends ici un lomito de bœuf, un pavé épais, grillé à point et fort tendre. Il est servi sur sa planche en bois comme au Far West. Des patates frites, des bananes frites et des racines de manioc bouillies – appelées ici yuca – sont servies comme accompagnement dans des plats à part. Cela sert de pain. La bière locale est la Polar. La variété Solar est « la meilleure du pays » selon Javier. Comme elle est « chère » pour le standard local – 50 centimes d’euro – elle n’est vendue qu’en « quarts » de 18 cl. Nous goûtons également tous ensemble une bouteille de vin rouge chilien vieux de trois ans, l’année 2001. Il est rude, puissant, deux fois plus cher que la bière, mais sa saveur va mieux à la viande.

Commentaires récents