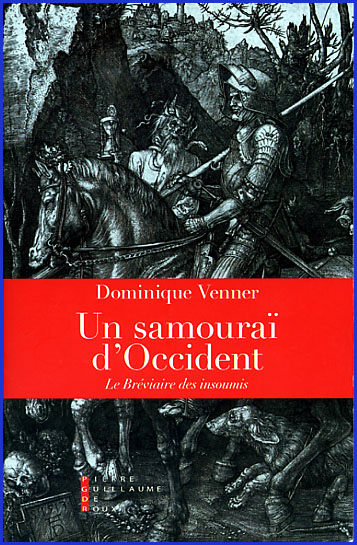

J’ai trouvé par hasard en librairie ce guide de survie spirituelle d’un homme qui, jeune, s’est battu avec l’armée française pour défendre la grandeur du pays et qui a découvert, à peine adulte et après s’y être essayé des années, que la politique ne servait à rien d’autre qu’à la petite gloire des médiocres. Dominique Venner s’est alors plongé dans les études historiques et a fondé la NRH (Nouvelle Revue d’Histoire) en même temps qu’il publiait ses réflexions sur le temps long en divers livres. Un samouraï d’Occident apparaît comme un ouvrage longtemps médité, soigneusement rédigé, qui change des torchons à la mode vite jetés sur le papier et vite publiés avant d’être aussi vite oubliés…

Dominique Venner n’est pas dans le « mainstream », comme aime à le dire un Frédéric Martel qui n’a rien à voir (à ma connaissance) avec un quelconque ancêtre prénommé Charles. Venner n’aime pas le capitalisme marchand, ni le progressisme béat qui vise l’illimité en tout, ni les suites du christianisme souffrant et coupable déclinées en communisme, socialisme et autres gauchismes aussi vains que fondés sur l’illusion. Éternelle imposture de Platon qu’un Clément Rosset (que l’auteur ne cite pas) a dénoncée.

Avant de choisir la mort volontaire en samouraï le 21 mai 2013, accompagné d’un témoin plus jeune dans le chœur de Notre-Dame de Paris (édifié au-dessus des piliers des nautes, très ancien sanctuaire celte), Dominique Venner a vécu 78 années de vie intense, laissé cinq enfants et une cinquantaine d’ouvrages, dont certains remarqués : Histoire de l’Armée rouge (prix Broquette-Gonin de l’Académie française) en 1981, Dictionnaire amoureux de la chasse en 2000. Il avait rompu définitivement avec la politique en 1967 pour devenir « historien méditatif ».

Ce n’est pas son positionnement à droite qui m’intéresse, d’autant qu’il s’est beaucoup trompé (De Gaulle avait raison de rendre l’Algérie aux Algériens, ce peuple fier et musulman) ; ce ne sont pas non plus les pudeurs de vierge effarouchée des moralistes « de gauche » dont la position de Commandeur (juger avant d’analyser) est aussi vaniteuse que courte.

Ce qui m’intéresse est l’exemplarité d’un homme, le message spirituel qu’il porte, son élan positif.

Dominique Venner aimait la vie, mais surtout la vie belle, celle que les stoïciens recommandaient de chercher en cette vie même, sans se laisser enfumer par les illusions d’un lendemain chanteur ou d’un au-delà consolateur. Il considérait que le beau créait le bon, et non l’inverse, que ce n’étaient pas les « bonnes intentions » qui donnaient l’exemple mais les actes réels accomplis avec tenue. Il avait de la hauteur – non celle du mépris (il cite en femme exemplaire la concierge de l’Élégance du hérisson) – mais celle du temps long et du socle des valeurs. Nous, Occidentaux, ne sommes pas la planète (ni leaders des valeurs, ni missionnaires « plus avancés », ni maîtres élus par commandement divin) : nous ne sommes pas « universels ». Nous ne sommes que nous-mêmes, issus d’une longue culture qui a produit parfois de la civilisation, parfois de la barbarie, mais aussi légitime que les autres cultures – sans devoir se « fondre » obligatoirement en elles.

Qui trop embrasse mal étreint, dit la sagesse populaire ; c’est pourtant ce que le christianisme en premier a promu, que la révolution des Lumières a exigé, que l’essor de la technique a permis, que le système socio-capitaliste a réalisé. Dans un chapitre intitulé La métaphysique de l’illimité, l’auteur montre que, dès la Genèse, Iahvé ordonne que les hommes (à son image…) « dominent les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, toutes les bêtes sauvages et celles qui rampent sur la terre ». A Noé, sauvé des eaux, Dieu répète encore « multipliez sur la terre et dominez-la ». Les Lumières ont sécularisé cette injonction d’orgueil religieux au travers de l’Universel et de l’imposition des Droits de l’Homme au monde entier – droits identiques, homme abstrait (ce que contestent les musulmans, mais aussi les Chinois athées, les Brésiliens catholiques et les Japonais zen – entre autres).

La technique a envahi les industries (orientées « nouveauté »), domptée la recherche scientifique (qui ne recherche plus que ce qui est « utile » à vendre), commandé aux politiques (en leur offrant les gaz de combat, le char mécanisé, la bombe atomique et le F16 ou le Rafale – outils diplomatiques ou militaires) ; elle a permis au système économique d’efficacité maximale qu’est « le capitalisme » de faire renaître sans cesse le désir d’acheter d’autres biens plus puissants, plus petits, plus innovants, plus à la mode. Au détriment de la mesure en toutes choses, de l’harmonie avec la nature, de la sagesse humaine, des ressources planétaires limitées et des ravages de la pollution sur le climat et sur la santé de tous les êtres vivants.

L’Europe après la décolonisation semble sortir de l’histoire, hédoniste, obèse, gavée de gadgets et d’additifs alimentaires américains, bienveillante aux provocations idéologiques et cléricales d’où qu’elles viennent, sans ressort. Contre ce monde uniforme de vaches multicolores (Nietzsche) s’est élevé Dominique Venner ; il a protesté en samouraï en mettant fin à ses jours avec arme. Je ne partage pas ce pessimisme, ni nombre de ses analyses du temps présent (moins « décadent » qu’il ne le voyait), mais reconnais la grandeur du geste. Ce pourquoi ce livre-testament mérite considération.

Un demi-millénaire avant sa publication, Dürer gravait le Chevalier, la mort et le diable. Cette figure impassible de preux armé et armuré, indifférent à la fin dernière comme aux tentations maléfiques ici-bas, est l’un des modèles de Venner. L’autre est la figure – non-européenne – du samouraï : discipliné, entraîné, fidèle à son clan et à sa façon de vivre. Lui Dominique, est resté insoumis aux tentations faciles de notre temps, qu’on songe aux frasques sexuelles DSK ou Houellebecq, aux petits arrangements entre amis de la galaxie Hollande ou Sarkozy, à l’indulgence des juges dans les « petits » délits de banlieue, au déni des intellos bobos qui ne sont jamais sortis hors du quadrilatère de l’entre-soi luxe New York-Saint-Germain-Avoriaz-Saint-Tropez.

En six chapitres rythmés en thèmes courts, Dominique Venner nous parle de la culture européenne qui vient de loin, de l’assemblée des guerriers de l’Iliade au Thing viking jusqu’à la Table Ronde issue de la culture celte. Elle est notre matrice de civilisation, qui a donné des hommes libres parce qu’ils étaient à la fois guerriers et propriétaires du sol. Le citoyen de 1789 renouvellera ce pacte volontaire des adultes responsables qui ont la volonté de faire société en commun et de défendre la patrie en danger. Contrairement au machisme hiérarchique introduit par l’Église chrétienne à la suite de saint Paul, la femme n’est pas dévalorisée dans cette civilisation : Pénélope et Hélène, déjà, sont maitresses d’elles-mêmes et exemples de vertu.

Notre Talmud, Bible ou Coran sont pour Venner ces deux « testaments » que sont l’Iliade et l’Odyssée. Le modèle de vie qui surgit est une triade : « la nature comme socle, l’excellence comme but, la beauté comme horizon » p.220. La nature telle qu’elle est ici et maintenant, immuable et changeante, force de vie et perpétuel renouvellement par la mort, ineffable grandeur et catastrophes. En découvrir les ressorts par la curiosité scientifique, méditer sur les fins humaines par l’intelligence et l’astuce, en admirer les merveilles minérales, végétales, animales, humaines, sidérales. Vouloir être beau comme la beauté reconnue, plus sain de corps, plus fort de volonté, plus intelligent – tel est le destin humain, une aspiration à devenir proche des dieux. Comme (je l’ajoute, Venner n’en parle pas) Thorgal dans la bande dessinée. Épuiser le champ du possible est réaliste ; chercher une vie éternelle est illusion. Mais éviter l’hubris – la démesure condamnée par la pensée grecque – qui est propre à notre civilisation technicienne depuis la Renaissance, cette volonté d’illimité consommateur, pollueur, gaspilleur, spéculateur, militaire, génétique… qui commence à nous perdre. « Je m’insurge contre ce qui me nie », dit Dominique Venner p.291.

Ce pourquoi il nous incite à vivre en philosophe par le contrôle des désirs, passions et ratiocinations. C’est par le stoïcisme, dernier feu de la pensée antique avant le christianisme, que l’auteur se tourne pour trouver cette « vie bonne » dont Montaigne sera un éminent relais. Ce qui compte n’est pas de philosopher en érudit livresque, mais de donner l’exemple par sa vie même. Il s’agit d’un « exercice sur soi, une transformation spirituelle et une modification du comportement dont les effets sur l’âme sont analogues à ceux que produit l’entraînement sur le corps d’un athlète » p.239. Épictète, esclave, ou Marc-Aurèle, empereur, peuvent tous les deux suivre cette ascèse. Mathieu Ricard, bouddhiste tibétain, ne dit pas autre chose… même si l’auteur ne le cite pas, trop enfermé sur son univers très classique.

Bien qu’on le voit borné en références, obsédé par la volonté de montrer que tout est déjà pour les Européens en Europe, ce testament bien écrit, sainement rythmé, serein dans ses idées longues, offre une vue rafraîchissante sur nos interrogations historiques et sur notre destin. Le tous-pareils sur toute la planète est-il souhaitable ? Ou ne prépare-t-il pas la domination paisible et insidieuse du Big Brother consumériste (demain religieux ?) surveillant tous les désirs, toutes les déviances, forçant le consensus pour consommer, voter, bien penser ?

En perles sur ce bracelet bien trempé, sept conseils pratiques à appliquer soi-même :

1/ construire sa citadelle intérieure en tenant un carnet de réflexions et d’observations sur le monde et les êtres,

2/ chaque jour se mettre en retrait pour lire un peu,

3/ pratiquer un sport de plein air ou de combat (selon l’âge et les dispositions) pour vivifier « l’énergie, le courage ou le souci d’excellence » p.302,

4/ marcher dans la nature pour garder le contact avec les éléments, le végétal et les bêtes (désormais « êtres sensibles » selon la loi),

5/ redécouvrir les hauts lieux de notre civilisation, Delphes, Brocéliande, Alésia, le Mont Saint-Michel, Sils-Maria…,

6/ cultiver la beauté pour soi-même, nuages, nuit étoilée, statue, tableau,

7/ retrouver les rites de saison et leur fondement dans le cycle de la nature, créer son almanach familial comme hier les livres de raison.

Dominique Venner, Un samouraï d’Occident – le bréviaire des insoumis, 2013, éditions Pierre-Guillaume de Roux, 317 pages, €23.00

Un article honnête sur Dominique Venner dans L’Express

Une analyse politique conventionnelle du monde.fr

Commentaires récents