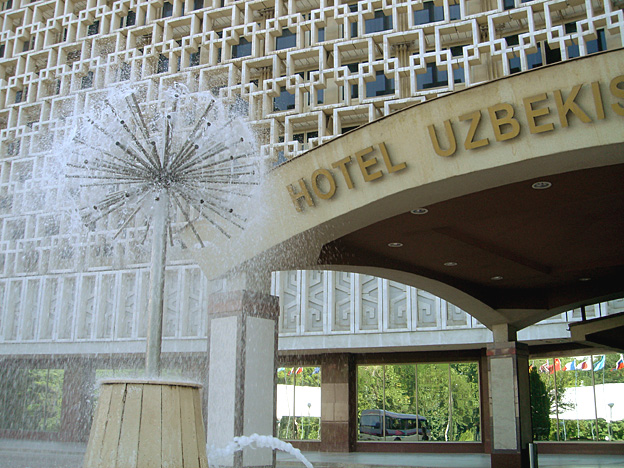

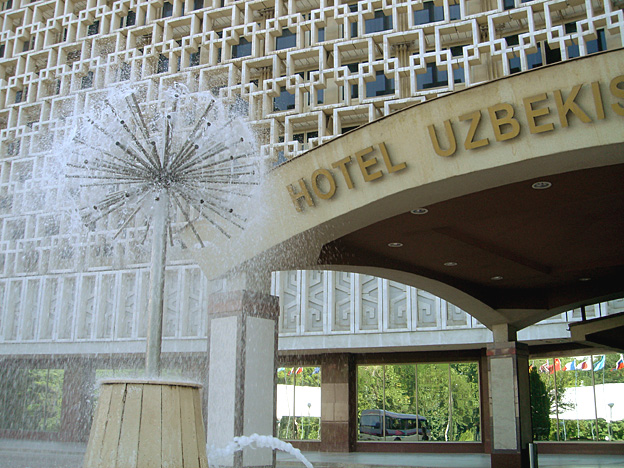

A la sortie de l’aéroport, nous faisons connaissance de notre guide Ouzbek francophone. Une « nuit » (de 3 heures seulement) nous attend à l’Hôtel Uzbekistan, grand bâtiment contemporain à l’intérieur bois, marbre et lustres de cristal tout à fait dans le style soviétique.

Tachkent était une capitale lointaine de l’empire, on y « tachkentisait » les apparatchiks politiquement incorrects tout comme Napoléon III « limogeait » ses fonctionnaires vers Limoges. La ville nous apparaît étendue, peu en hauteur, ses larges avenues bordées d’arbres.

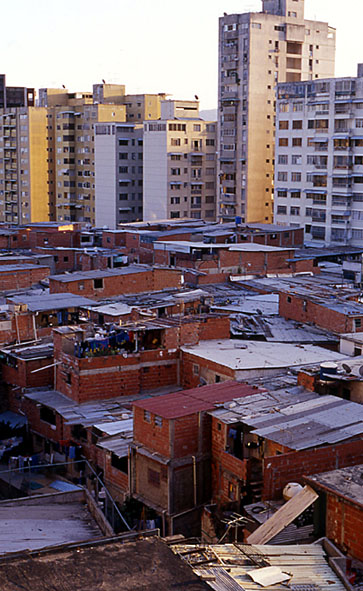

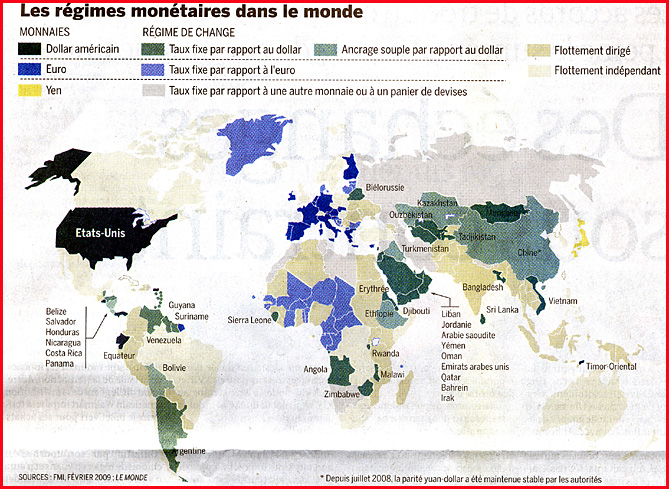

Après le petit-déjeuner buffet dans le coin du grand hall qui sert de bar, est programmée la visite de la ville durant la matinée. Au sortir du bus nous saisit la chaleur lourde, moite, et l’odeur d’ozone de la ville. Les immeubles se limitent à quatre étages, sauf les bâtiments officiels et (depuis la fin de l’URSS) les banques. L’Ouzbékistan compte 26 millions d’habitants, sa population croît peu, 1,65% par an et son espérance de vie reste à 64 ans, mais alphabétisée à 99,3%. Son PIB est le centième de celui de la France, encore agricole à 38%, mais occupant 44% de la main d’œuvre. Ancienne république d’URSS, l’Ouzbékistan s’est doté d’un régime présidentiel fort par sa constitution du 8 décembre 1992. Le Président Islam Karimov est, en 2007, au pouvoir depuis 1988. La réforme institutionnelle 2004 a créé une seconde chambre parlementaire sans modifier vraiment une vie politique « à la française » : bel et bien dominée par un Président qui assume dans les faits la réalité du pouvoir. En 2003, la monnaie est devenue librement convertible pour favoriser les investissements étrangers. Le développement économique de l’Ouzbékistan reste entravé par l’interventionnisme gouvernemental et les tensions sociales sont fortes, 27 % de la population vivant en-dessous du seuil de pauvreté. La croissance reste soumise aux exportations (coton et or surtout). L’Ouzbékistan est le 4ème producteur mondial de coton. Les exportations françaises y sont faibles, 2% de part de marché, dominées surtout par les biens d’équipement (mécanique, matériel électrique et électronique), ce qui favorise les grands contrats.

La capitale, Tachkent, abrite 2,3 millions d’habitants à elle toute seule. C’est dire le faible développement du pays, tout entier concentré autour de l’Administration politique, ce lourd héritage soviétique. La république, 447 400 km², a des frontières communes avec tous les pays d’Asie centrale, nous explique Rios, notre jeune accompagnateur sympathique qui parle un très bon français (en plus de l’ouzbek, du tadjik, du russe, et évidemment de l’anglais…).

Tachkent signifie « la ville de pierres » ; ce nom est attesté dès le 10ème siècle. « Elle est dure comme la pierre car elle a résisté à tous les envahisseurs, » nous déclare Rios. La ville est d’une architecture très années 60, dans le style stalinien qui mélange kitsch et béton. Il faut dire que le grand tremblement de terre de 1966, d’échelle 8 sur Richter, a détruit nombre d’habitations traditionnelles en bois et torchis. Un métro a été inauguré en 1976 et comprend quatre lignes. Nous ne voyons aucun vélo. Les rues voient rouler nombre de Lada, mais Daewoo a implanté une usine dans le pays dès 1991 et ses voitures commencent à sillonner les routes. Tachkent est bâtie dans une oasis, aujourd’hui région productrice de tabac, coton et fruits. Les principales fabrications de la ville sont les machines, les textiles (coton et soie), les produits chimiques et les meubles.

Nous voyons l’opéra, construit en 1947, signe tangible de l’élévation du niveau d’éducation voulu par le pouvoir soviétique. Pouvant contenir 1500 spectateurs, il a été bâti sur les plans de l’architecte qui construisit le mausolée de Lénine au Kremlin. Il porte le nom d’un grand poète ouzbek.

Rios est fier de nous expliquer le symbolisme du drapeau ouzbek qui flotte sur l’opéra. Le bleu est l’azur, le blanc la pureté de l’indépendance, le vert l’espérance et le rouge le sang. Il comporte douze étoiles et la lune, symbole de l’islam turc. Le Houmo, oiseau légendaire qui porte chance si on le voit, figure sur les armoiries du pays. Celles-ci figurent une vallée au soleil levant, les deux fleuves de l’Ouzbékistan, Syr-Daria et Amou-Daria, un épi de blé et une fleur de coton, deux productions locales célèbres. Le pays produit aujourd’hui encore 4 millions de tonnes de coton par an. L’octaèdre en haut supporte le croissant et l’étoile à cinq branches, celle des cinq piliers de l’islam.

L’Ouzbékistan a été le seul pays d’Asie centrale à avoir soutenu l’opération américaine en Irak, même si le Président Karimov a refusé d’y dépêcher des hommes. Les événements d’Andijan ont entraîné une crise des relations américano-ouzbèkes. Dans la nuit du 12 au 13 mai 2005, de graves troubles dus aux islamistes radicaux se sont produits à Andijan (vallée de Ferghana/est du pays). Ils ont fait selon les autorités 173 morts mais certaines sources (dont Human Rights Watch), se fondant sur des témoignages locaux, parlent de « 500 à 1000 personnes tuées ». Le pays renoue avec la Russie qui a affiché sa solidarité au lendemain des événements d’Andijan et a signé en juin 2004 un accord de partenariat stratégique.

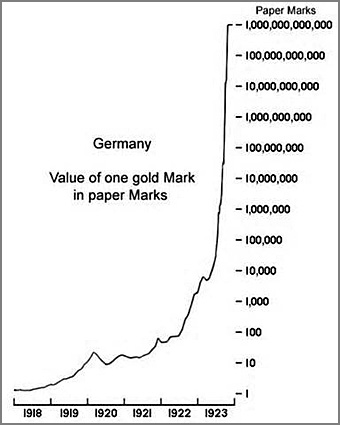

Nous effectuons une opération change dans l’ancien Goum. Le vocabulaire militaire est adéquat car il faut y aller en commando, organiser la queue et vérifier la somme. Le bureau de change est privé ; c’est une petite cellule en fond de magasin, peut-être pour qu’un voleur ne puisse fuir immédiatement… A la soviétique, c’est « fermé de 13 à 14h » et un garde armé fait le planton devant. Nous changeons de l’euro ou du dollar en soum. La vitre rectangulaire du guichet forme écran, et le spectacle offre deux opératrices accortes en activité. Le masque fumé des vitres en haut, en bas et sur les côtés délimitent un panoramique sur le décolleté profond à la russe de ces jeunes dames. L’une actionne ordinateur, imprimante et téléphone, tandis que l’autre n’a pour seule tâche – absorbante – que de compter les liasses. Il faut dire que 40 euros font 68 880 soums en billets de 500 soums maximum ! 1 euro = 1722 soums en juillet 2007. Nous nous retrouvons chacun avec un gros paquet de billets. Sa tâche effectuée, la première fille se remaquille, tandis que l’autre compte et recompte les soums à la machine. L’amusant est qu’une affiche décrit comment fabriquer un faux dollar – en décrivant avec minutie tous les caractères indispensables pour juger qu’il est vrai !

Nous reprenons le bus pour aller visiter la medersa Koukeldache, du 16ème siècle, puis le marché. Dans la medersa, de fervents musulmans accompagnés de leurs gamins, viennent faire leurs dévotions capitales. L’un d’eux me salue, fier de son identité, calotte brodée sur la tête et garçonnet à tunique fendue à la main. Un autre porte short et débardeur, concession à la modernité – autorisée seulement aux garçons. Par une autre entrée de ce carré ouvert sur deux côtés, un envol de talibans – tunique flottante, turban, barbe et sandales – entre en coup de vent, primesautiers et affairés. 88% de la population est musulmane, principalement sunnite.

Les marches qui mènent à l’entrée font un observatoire stratégique pour observer les gens qui passent sur le trottoir. Mémères empâtées, jeunes femmes tenant bébé, garçonnets peu vêtus, jeunesse déambulant, nous avons depuis l’arbre qui nous ombre un panorama complet de la société tachkénite. Je note que les jeunes filles sont bien en chair ; nous comprendrons vite pourquoi. L’alimentation est en effet « traditionnelle », ce qui signifie féculente et grasse, en quantité paysanne. Parmi les visages, certains ont un vague type mongol, les paupières étirées vers les tempes ; d’autres sont plutôt turcs, le nez droit et les yeux rapprochés ; certains ont un visage indien. Les femmes d’un certain âge ne peuvent se déplacer sans une armada de sacs et cabas, peut-être un résidu de l’époque soviétique où la pénurie chronique nécessitait de garder toujours sur soi une besace, « au cas où » une affaire – n’importe laquelle – se serait présentée. Quitte à troquer ensuite cet achat inutile contre un nécessaire. Sur le trottoir au-dessous des marches de la mosquée, attendant un improbable bus, une matrone mignote un garçonnet. Il peut avoir sept ou huit ans pour ainsi se laisser faire. Les petits mâles semblent ici peu susceptibles de tolérer les privautés des mères ou des femmes en général.

Les Ouzbeks, de langue turque, constituent 75 % de la population. Les russes représentent la minorité la plus importante avec 6 %. La minorité russe vit surtout à Tachkent et dans les centres industriels. Les Tadjiks sont concentrés dans les cités historiques de Boukhara et Samarcande. Nombre de jeunes filles et de femmes portent le foulard, à mi-chemin du fichu paysan et du voile iranien, tout dépend de la qualité du tissu. Les adolescents sont plutôt à la mode de Moscou, qui copie celle de New York, avec leurs débardeurs lâches ‘US army’ ou leurs tee-shirts imprimés en anglais.

Le souk vend de tout, légumes, fruits, viande crue et grillades, maïs bouilli, épices de toutes sortes, œufs par douzaines, boissons colorées en bouteilles plastique, bonbons brillants, vêtements, ustensiles, gadgets. Une femme vend même des Coran imprimés remplis d’enluminures. Tout le monde commerce, vieilles femmes, jeunes femmes, jeunes hommes, gamins.

Certains n’ont que quelques melons ou une dizaine de bottes d’aneth, ou encore une bassine de gousses d’ail – épluchées pour que les citadines ne s’embaument point les mains ! Le marché s’étend loin, une partie est couverte, où officient les officiels. Ce ne sont qu’écroulements de frais légumes à l’odeur apéritive, tomates, salades, aneth, concombre, poivrons, aubergines – tous ces légumes du sud qui fleurent bon et tentent l’œil. Les aubergines paraissent cirées, les tomates rouge vif gonflées de santé, les poivrons vert-jaune remplissent plantureusement leur peau. Un boucher propose ses lanières de viande pendues aux crochets de l’étal. Des paysans leurs melons d’eau juteux et parfumés.

Nous nous retrouvons à 12h45 devant la medersa et le bus nous mène au restaurant Tbilissi proche de la place de l’Indépendance comme de la place Lénine. La statue du Bolchevik, la plus haute d’URSS à l’époque avec ses 24 m, a été remplacée par un globe terrestre en bronze avec la carte en relief de l’Ouzbékistan. Dans la vaste fontaine qui l’entoure se baignent nus des gamins.

Tbilissi étant la capitale de la Georgie, le restaurant offre de la cuisine georgienne. Nous avons soif et les hommes surtout goûtent la bière, servie avec bonheur dans des bouteilles de 60 cl. La bouteille coûte ici 3500 soums (2 euros).

Le menu se compose de mezze, de chaussons au fromage, de soupe claire aux boulettes et aneth, de ragoût d’agneau tomate, d’un petit baklava très sucré et de thé. L’arrivée à la table est flatteuse à l’œil : tous les ustensiles sont disposés en ordre, les serviettes en cône, les petits pains dans leur assiette. Les zakouskis sont déjà sur la table et la fraîcheur des légumes, les couleurs vitamines des mets vous ouvre l’appétit.

Le menu se compose de mezze, de chaussons au fromage, de soupe claire aux boulettes et aneth, de ragoût d’agneau tomate, d’un petit baklava très sucré et de thé. L’arrivée à la table est flatteuse à l’œil : tous les ustensiles sont disposés en ordre, les serviettes en cône, les petits pains dans leur assiette. Les zakouskis sont déjà sur la table et la fraîcheur des légumes, les couleurs vitamines des mets vous ouvre l’appétit.

Commentaires récents