La bourse n’est pas un casino, comme le croient les ignorants ; ni une exploitation des travailleurs, comme le croient les croyants embarqués pour « un autre monde » possible. Vieille phobie de l’argent, inconsciente chez les catholiques laïcisés en socialistes et dévoyés en écolo-communistes. La bourse est un marché où se rencontrent les offres et les demandes de capitaux pour les entreprises, marché régulé par l’Etat, la monnaie étant pilotée par la Banque centrale européenne et les accords internationaux.

La loi de la jungle est justement de sortir des Etats et des règlementations : en témoignent le bitcoin et les autres monnaies virtuelles – elles ne sont régulées par personne. Or cet à-côté du « Système » plaît fort à nos gens de gauche phobiques de « l’exploitation ». Tous comme les mafieux et les terroristes (et accessoirement quelques services secrets), ils voient dans le bitcoin le moyen « d’échapper » aux contraintes régulatrices, à la surveillance des Etats. Donc, croient-ils, à « l’exploitation »… Y a-t-il pire spéculation que ce pari sur le virtuel, comme si les bits n’étaient pas le paravent des bites qui œuvrent par-derrière ? Car si « les ordinateurs » sont les garants soi-disant neutres de la monnaie virtuelle, ils sont bel et bien actionnés par des humains, des mâles pour la plupart, dont certains (assez malins – à défaut russes ou coréens du nord) parviennent à hacker sans trop de difficultés l’extraction des autres.

Là est le jeu, le pari, la pure spéculation. Il est moins en bourse traditionnelle, arbitrée, surveillée et contrôlée – et que l’on peut suivre en fonction des informations.

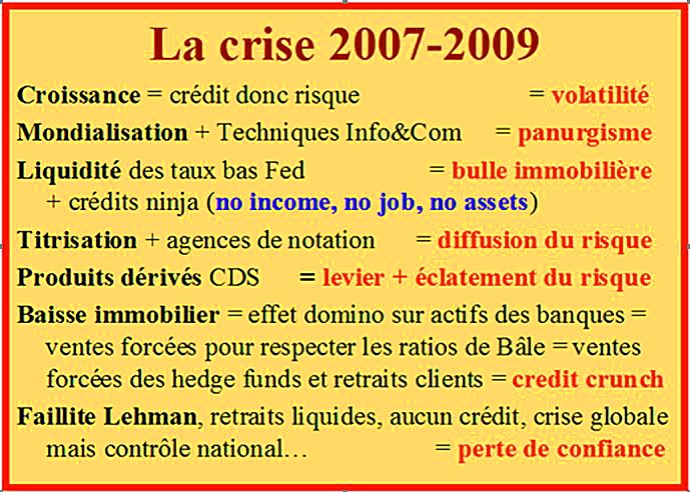

Car le bitcoin est créé depuis 2009 (juste après le dernier krach financier américain) par un logiciel qui rétribue les agents qui ont vérifié, sécurisé et inscrit les transactions (ce qu’on appelle l’activité de minage ou d’extraction) dans un registre virtuel appelé blockchain. Il ne fonctionne que par consensus, l’universelle bénévolence de ceux qui jouent le jeu. Il se soustrait aux Etats et à tout contrôle et n’offre aucune garantie de cours ni de liquidité. Le bitcoin peut être échangé contre d’autres monnaies, des biens ou des services – en-dehors des banques centrales et du contrôle de quiconque. Son prix est fixé libéralement sur des marchés spécialisés… selon la loi de l’offre et de la demande.

Le bitcoin est la monnaie la plus ultra-libérale qui soit, car régulée par personne. Il est la monnaie universelle et libertarienne par excellence, offrant un anonymat total. Or la tempérance et les contre-pouvoirs sont le propre du libéralisme. La tendance ultra (qualifiée de droite) rejoint les libertaires (qualifiés de gauche) dans l’anarchie totale du chacun pour soi. Le système pour tous ne peut fonctionner que si tous respectent « les règles du jeu », donc acceptent une certaine régulation… Cercle vicieux de ceux qui veulent absolument être « contre » ce qui existe, mais ne peuvent rien créer qui ne ressemble à ce qui existe – l’aventurisme en plus.

Mais investir n’est pas jouer, c’est un métier. Le jeu n’en est que l’une des dimensions, celle issue des pulsions. Il devra être alimenté par les informations économiques (épargne, consommation, investissement) et financières (résultats nets, endettement, image de marque) – et mis en œuvre par des techniques d’investissement (arbitrage, ventes à découvert, options) et de prévision (graphiques, analyses techniques). Il devra surtout être dominé par le bon sens stratégique qui ressort de « l’intelligence » au sens anglais du renseignement et de l’analyse globale.

Le bon investisseur est celui qui combine ces quatre dimensions. Tous les autres sont borgnes ou manchots et prennent un risque maximum à ignorer le reste.

Or, dans le bitcoin, qu’y a-t-il hors du seul « jeu » ? Sur quelle richesse est fondée cette monnaie d’échange ? La limite d’émission arbitraire de 21 millions de blocs, fixées par l’inventeur tout seul, n’encourage-t-elle pas la spéculation effrénée ? Que se passe-t-il si la majorité des extracteurs veulent sortir ? Et si le réseau Internet connait une panne ou une attaque massive ? Ou si la neutralité du net est remise en cause comme Trump le veut ? Quant à la consommation électrique du système décentralisé, équivalente à la consommation du Danemark, on ne peut pas vraiment dire qu’elle soit « écologique » ou « durable » !

- Le jeu, c’est le plaisir quasi sexuel de parier, l’anxiété à suivre les positions, l’explosion de gagner – ou la dépression de perdre.

- L’information, c’est la prudence de l’enquête sur les chiffres publiés et la hauteur d’analyse sur la conjoncture.

- La technique est le bon usage des outils, choisis avec soin en fonction des circonstances et de la psychologie du marché.

- Le bon sens est d’allier tout cela, psychologie, économie, techniques et plaisir de jouer pour établir et augmenter son portefeuille.

Le bonheur du travail bien fait – des prévisions bien anticipées, des positions gagnantes au moins 6 fois sur 10 – va au-delà du gain financier.

Mais qu’y a-t-il d’heureux dans le bitcoin ?

Il n’y a que le jeu, sans aucune réflexion ni prévision possible, la pire des motivations pour investir et la plus instinctive des quatre dimensions exposées ci-dessus.

En savoir plus sur le bitcoin :

Jacques Favier et Adli Takkal Bataille, Bitcoin, la monnaie acéphale, 2017, CNRS éditions, 280 pages, €23.00, ebook format Kindle €16.99

Prypto (entreprise), Bitcoin pour les nuls, €12.50, ebook format Kindle €9.99

Et pour ceux qui veulent jouer :

Ledger Nano S, Portefeuille Matériel (Hardware Wallet) de Crypto-monnaies multi-devises, Tjernlund Products, Inc, €179.99

Commentaires récents