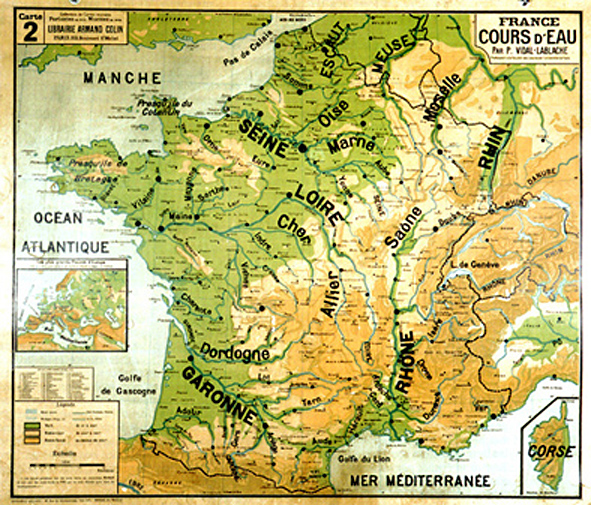

L’auteur publie ses carnets de voyages effectués dans les années 30 : la Sicile en 1929, la côte dalmate en 1932, la Norvège en 1935, la traversée de l’Atlantique et les côtes du Brésil en 1936, les îles de Méditerranée en 1938. L’ordre de présentation diffère de la chronologie, partant du sud méditerranéen pour gagner l’Atlantique, ce qui donne son titre au livre, et termine par la Norvège. Faut-il y voir un signe de la civilisation d’époque ? Aller à la rencontre du soleil au sud, le suivre vers l’ouest et l’océan avec son continent nouveau, puis revenir aux rochers et prairies germaniques ? C’est un mouvement de montre, 6 h, 9 h, midi – ou encore la civilisation, les pionniers, l’enracinement.

Ernst Jünger porte au monde une attention qui le rend authentique et, par-là, captivant. Il enchâsse dans l’écrit un fragment de réel comme l’ambre enserre les insectes et les plantes. Sa description est celle de l’entomologiste qu’il est aussi à ses heures perdues : précision du vocabulaire, dissection pas à pas de la totalité. Il s’intéresse surtout au naturel dans ses voyages : les rochers, les arbres, les fleurs, les insectes, les poissons. Il ne parle des humains que lorsqu’ils participent de la culture et du paysage, qu’ils sont englobés dans un lieu : les enfants, les paysans, les nègres. S’il donne quelques impressions personnelles, émet de rares idées générales, il évoque en majorité des faits. Le ton est volontairement neutre dans une époque d’idéologies exacerbées, mais correspond au tempérament austère et rigoureux de l’auteur. Il s’efforce de s’effacer devant le réel ; il le laisse parler en s’ouvrant au monde, il se fait le miroir où le moi disparaît au profit des « forces » de la nature – ce qui est aussi une idéologie (voir Heidegger), mais l’ambiguïté demeure de son tempérament ou de son époque.

Sa disponibilité de regard et son amour empathique du monde me séduisent cependant fort. J’ai relevé quelques gemmes dans la gangue :

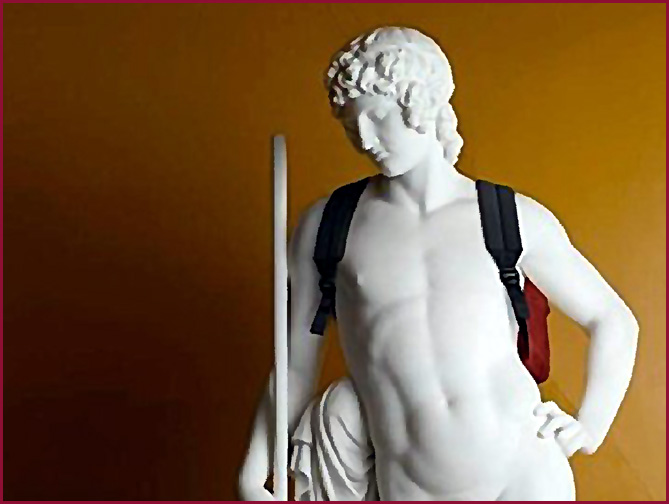

Le 22 avril 1938, à propos des enfants plongeurs de Kalymnos, il décrit « les corps bronzés (qui) prenaient un merveilleux brillant dans le bleu profond de l’eau » ; on pourrait croire à des statues de bronze de jeunes athlètes grecs sortant tout animées de l’eau.

Le 6 mai 1938, sur les dalles d’un cimetière : « Ressenti quelque fatigue, à cause surtout des caractères hébraïques dont l’effet m’accablait déjà quand j’étais enfant. Ils se distinguent de tous les autres par le caractère extrêmement compact de leur substance ». Comme une histoire multimillénaire ramassée dans un alphabet, d’autant plus mystérieuse et inquiétante que l’on n’en connait pas le sens faute de savoir la lire.

Le 23 avril 1929 sur les mollusques et crustacés : « Toutes les formes géométriques tendent à l’inertie, aussi trouvera-t-on fréquemment qu’une propension à s’encuirasser y correspond. Les formes asymétriques au contraire sont pleines de possibilités d’affranchissements, sont les pivots de l’évolution, des métamorphoses et des déviations ». Contre l’ordre rigide et la rationalité trop sèche, l’écart à la géométrie pure permet le neuf. Contre Platon et ses Idées absolues, Jünger se situe plutôt du côté d’Aristote, de ses observations de la nature et de ce qui l’anime.

En 1932, sur la grâce des formes vivantes, de « l’Antinoüs de 15 ans » qui, à Palerme, lui ouvrait les oursins aux dauphins évoluant autour du bateau, « c’est toujours une source de gaieté que d’apercevoir une créature qui parvient, pour ainsi dire en se jouant, à la pleine maîtrise des moyens dont elle est douée. Avec de telles apparitions se révèle la profondeur de l’élégance. »

Le 19 novembre 1936 au Brésil, cette extraordinaire note sur des enfants flattés et émus de se voir regarder par un Blanc avec une bienveillante attention : « Je me trouvais assis dans le tramway entre deux enfants, un garçon et une fille, qui revenaient de l’église comme l’indiquait leurs livres de messe. Dans ces peaux sombres, ces lèvres retroussées, dans le blanc éblouissant de ces grands yeux, semblait respirer par lueurs un certain air bien élevé auquel je n’étais pas préparé. Comme je les observais, leurs visages s’animèrent d’un flux de sang et s’épanouirent en tonalités de pourpre et de velours. La chose, s’amplifiant, suscita une sorte de transparence, de lumineuse et diaphane pureté des tissus intérieurs qui me saisit vivement. A cette impression physiognomonique s’en ajoute une autre, plus forte – à savoir le pressentiment que ces créatures, sous le couvert d’une si placide indolence, étaient en réalité fiévreusement absorbées, et absorbées par un contentement intérieur d’une intensité peu commune ou par un naïf éblouissement qui semblait croître dans la mesure même où je m’en apercevais. Ce qui m’alarma, c’était précisément le crescendo de ce mouvement – à peu près comme si toute échelle allait disparaître séance tenante, et s’accomplir des choses magiques. Je sentis la proximité d’invisibles centrales de force dont la puissance secrète dépasse celle de toutes les turbines qu’on peut installer dans ce pays. » La puissance de l’émotion qui submerge la raison, issue des forces obscures et irrésistibles de l’instinct, était un trait d’époque en Allemagne ; mais appliquée à des métis, c’était un décalage osé et profondément humain.

Le 31 juillet 1935, sur les activités des Norvégiens, qui le définissent aussi : « Le véritable attrait qu’on trouve à chasser, pêcher et collectionner, n’est pas dans la proie qui nous tombe sous la main. Il réside plutôt dans le rêve de choses inouïes qui cache en soi toute la richesse du monde. » Le prédateur prise moins la proie que la chasse, cet acte de curiosité qui fait vivre plus intensément au présent, attentif à tout ce qui peut donner un indice à la traque. Sur les pêcheurs : « Il y a bien des aspects dans ce métier qui correspondent à mes goûts et à mon tempérament – comme de suivre en silence le cours des choses cachées. L’économie en est également bonne ; on mène une vie modeste et souvent périlleuse sans pour cela perdre jamais l’expectative de la richesse. » (Je sais que la langue allemande est parfois filandreuse mais, à mon avis, « perdre de vue l’espoir de la richesse » aurait été plus clair en français, Monsieur le traducteur !)

L’écrivain n’est-il pas analogue au pêcheur ou au chasseur dans ces descriptions de Jünger ? Un bien beau livre composé de notes en passant, au travers du monde.

Ernst Jünger, Voyage atlantique, 1947, traduit par Yves de Chateaubriant, Table ronde La petite vermillon 1993, 256 pages, €8.70

Ernst Jünger sur ce blog

Commentaires récents