Le projet éducatif est le révélateur d’une philosophie de l’existence. En son livre I des Essais, dans son chapitre 25 « Du pédantisme » et 26 « De l’institution des enfants », Montaigne se livre tout entier. L’éducation qu’il prône est celle du gentilhomme apte à juger pour commander à une époque, la Renaissance, où l’on redécouvre la vertu antique faite de rigueur et d’harmonie.

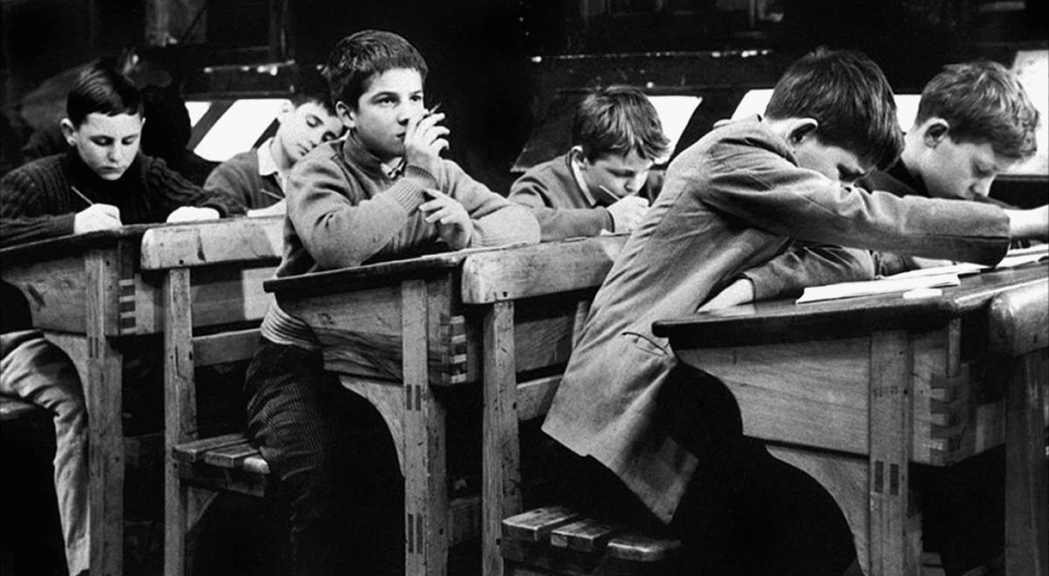

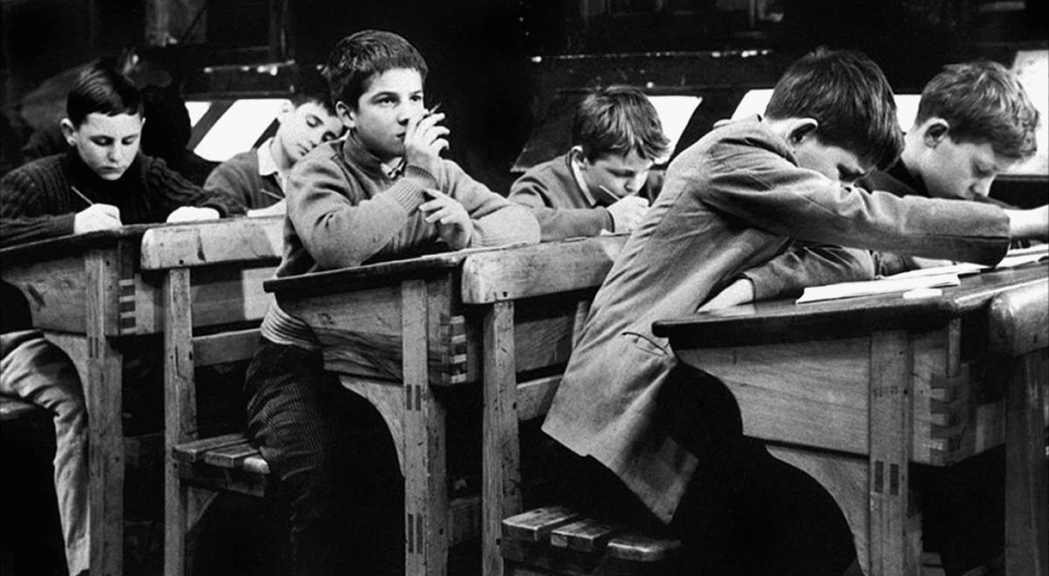

Il faut enseigner le discernement et la modération par de bons maîtres armés d’une sévère douceur qui font observer l’élève et exercent son jugement par l’exemple, exercent son corps et l’aguerrissent, tout en lui apprenant la civilité et la modestie.

Pourquoi apprendre ? Montaigne répond : pour se connaître, devenir meilleur, être libre. Comment apprendre ? Comme un homme doué de la faculté de discerner, non comme un perroquet qui n’est que mémoire stérile. « De vrai, le soin et la dépense de nos pères ne visent qu’à nous meubler la tête de science ; du jugement et de la vertu, peu de nouvelles. » « Nous ne travaillons qu’à remplir la mémoire, et laissons l’entendement et la conscience vides. » L’entendement, c’est la raison, la faculté pensante, l’outil logique qui permet de comprendre et connaître, le mécanisme qui règle la pensée. La conscience est la faculté qu’a l’homme de connaître sa propre réalité, de la juger, donc de se connaître lui-même et de s’améliorer. La science se doit de servir la conscience car « que nous sert-il d’avoir la panse pleine de viande si elle ne se digère ? Si elle ne se transforme en nous ? Si elle ne nous augmente et fortifie ? » Retenir « un peu de chaque chose et rien du tout (à fond), à la française », est de peu d’utilité. Car « le gain de notre étude, c’est en être devenu meilleur et plus sage. » « Savoir par cœur n’est pas savoir : c’est tenir ce qu’on a donné en garde à sa mémoire. » Aussi, pour le bien de l’élève, « il me semble que les premiers discours de quoi on lui doive abreuver l’entendement, ce doivent être ce qui règle ses mœurs, qui lui apprennent à se connaître, et à savoir bien mourir et bien vivre. Entre les arts libéraux, commençons par l’art qui nous fait libre. »

Pour cela, il faut de bons maîtres. Ils doivent être dignes, pédagogues et d’une sévère douceur. Aujourd’hui comme hier ils sont rares et confondent souvent les paroles et l’action. « Le paysan et le cordonnier parlent de ce qu’ils savent, les pédants il leur échappe de belles paroles (…) ils savent la théorique de toutes choses, cherchez qui la mettent en pratique. » Le paysan et le cordonnier, s’ils se fourvoient, la nature et la matière sanctionnent leurs erreurs ; pas les pédants, qui peuvent disserter à l’infini et retomber dans leurs discours sur un semblant de cohérence. C’est pourquoi il faut être attentif à la personnalité de qui enseigne. « La science (…) n’est pas pour donner jour à l’âme qui n’en a point. » Aussi, « ayant plutôt envie d’en tirer un habile homme qu’un homme savant, je voudrais aussi qu’on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu’on n’y requit tous les deux, mais plus les mœurs et l’entendement que la science. » Où Montaigne, abreuvé aux mêmes mamelles, fait écho à Rabelais pour qui « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».

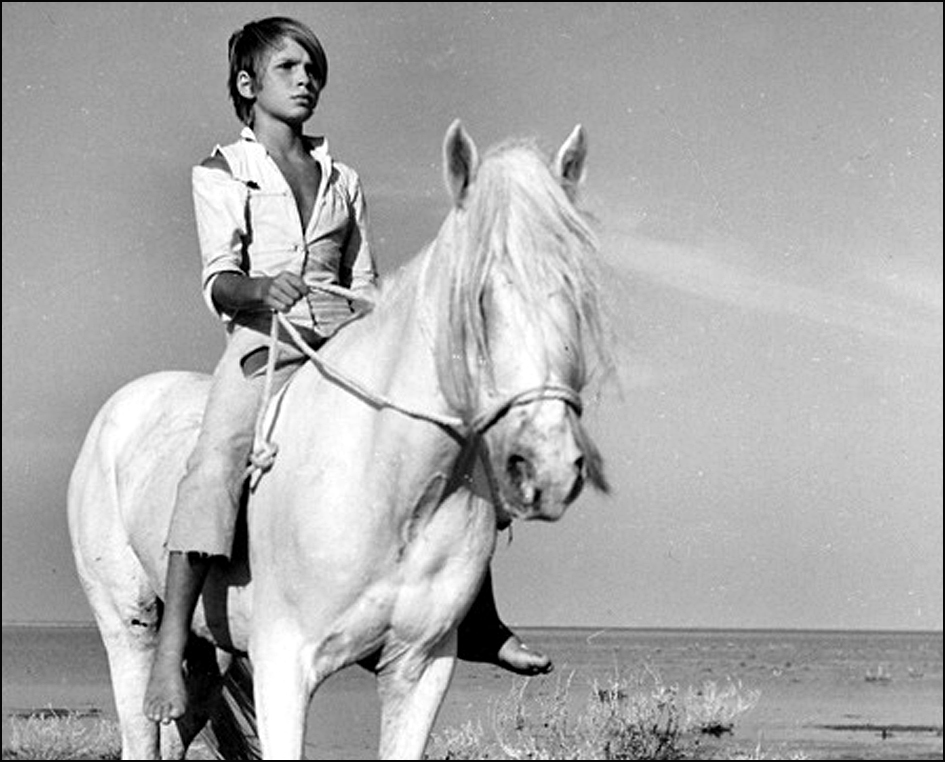

La méthode d’enseignement se doit d’être, comme la conduite que l’on veut enseigner, opiniâtre et modérée. « Cette institution se doit conduire par sévère douceur, non comme il se fait. » La discipline de l’esprit se règle sur celle du corps. « Ôtez-moi la violence et la force ; il n’est rien à mon avis qui abâtardissement si fort une nature bien née. Si vous avez envie qu’il craigne la honte et le châtiment, ne l’y endurcissez pas. Endurcissez-le à la sueur et au froid, au vent, au soleil et aux hasards qu’il lui faut mépriser ; ôtez-lui toute mollesse et délicatesse au vêtir et au coucher, au manger et au boire ; accoutumez-le à tout. Que ce ne soit pas un beau garçon et dameret, mais un garçon vert et vigoureux. » Tel il sera de physique et de caractère, tel il sera à l’étude. La constance, la tempérance, l’effort, s’apprennent par le corps ; il discipline l’esprit aussi bien. Le maître doit habituer l’enfant à tout, au physique, au moral, comme au savoir.

Car le meilleur apprentissage se fait par l’exemple, mais aussi par les exemples.

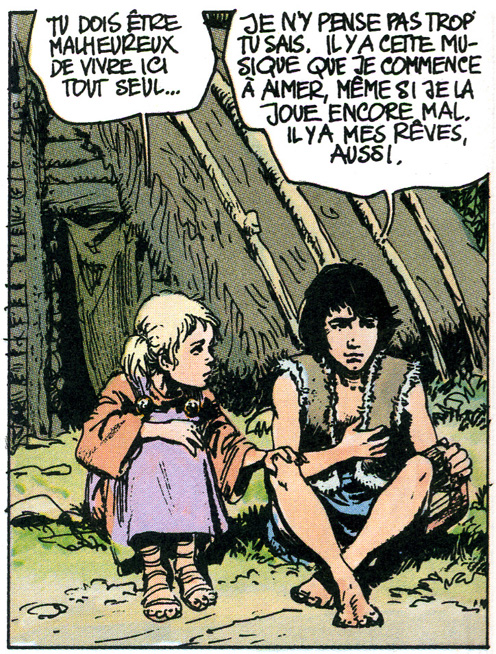

Lycurgue, comme les Perses, fournissait aux prime-adolescents des maîtres de vaillance, de sagesse et de justice. Aucune mention n’était faite du savoir livresque. « La façon de leur discipline, c’était leur faire des questions sur le jugement des hommes et de leurs actions ; et s’ils condamnaient et louaient ou ce personnage ou ce fait, il fallait raisonner leur dire et, par ce moyen, ils aiguisaient ensemble leur entendement et apprenaient le droit. » Un enfant n’est pas une page blanche et, selon Montaigne, « il est difficile de forcer les propensions naturelles. » Mais le pédagogue doit faire confiance à son élève et, afin de le faire s’épanouir au mieux de ce qu’il est, de « l’acheminer toujours aux meilleures choses et plus profitables. » À lui de doser l’effort et d’exciter la curiosité de son élève ; à lui de le guider, de proche en proche, dans sa réflexion par une démarche adaptée.

Il est souhaitable que « selon la portée de l’âme qu’il a en main, il commence à la mettre sur la monture, lui faisant goûter les choses, les choisir et les discerner d’elle-même ; quelquefois lui ouvrant chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu’il invente et parle seul, je veux qu’il écoute son disciple parler à son tour (…). Il est bon qu’il le fasse trotter devant lui pour juger de son train, et juger jusqu’à quel point il se doit ravaler pour s’accommoder à sa force. À faute de cette proportion nous gâtons tous ; et de la savoir choisir, et s’y conduire bien mesurément, c’est l’une des plus ardues besognes que je sache. » Notons les mots de Montaigne : goûter, écouter, proportion – l’expérience, le dialogue, la mesure. Toute éducation se fait dans la vie, sur le tas, au réel ; elle ne peut rendre meilleur que s’il y a dialectique entre le maître et l’élève, écoute mutuelle dans le respect l’un de l’autre ; mais le maître a la compétence du chemin, à lui de doser l’enseignement, la réflexion et l’expérience. Ce qui compte est le sens de la leçon, non les mots, « qu’il juge du profit qu’il en aura fait non par le témoignage de sa mémoire, mais de sa vie. »

Ce qui compte, dans l’enseignement, est la formation de la personnalité : « qu’il lui fasse tout passer par l’étamine et ne loge rien en sa tête par simple autorité et à crédit. (…) Qu’on lui propose cette diversité de jugement : il choisira s’il peut, sinon il en demeurera en doute. Il n’y a que les fous certains et résolus. » La soif de certitude, propre à l’adolescence, doit ainsi être contrée par un entraînement au doute, cette modestie du jugement de tous les instants. Nombre des exemples de la vie quotidienne a ce rôle et « à cet apprentissage, tout ce qui se présente à nos yeux sert de livre suffisant : la malice d’un page, la sottise d’un valet, un propos de table, ce sont autant de nouvelles matières. À cette cause, le commerce des hommes y est merveilleusement propre, et la visite des pays étrangers. »

Montaigne critique tout aussitôt un travers français qui a perduré jusqu’à nos jours : la pédanterie plutôt que la curiosité, la légèreté à justification culturelle qui fait encore le fonds des hordes de touristes plutôt que la curiosité humaine. « La visite des pays étrangers », donc, « non pour en rapporter seulement, à la mode de notre noblesse française, combien de pas a Santa Rotonda (…), mais pour en rapporter principalement les humeurs de ces nations et leurs façons, et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d’autrui. » Bien au contraire, « on l’avertira, étant en compagnie, d’avoir les yeux partout. (…) Il sondera la portée d’un chacun : un bouvier, un maçon, un passant ; il faut tout mettre en besogne et emprunter chacun selon sa marchandise, car tous sert en ménage ; la sottise même et faiblesse d’autrui lui sera instruction. » Pour apprendre, il faut observer, et la fonction du pédagogue est de susciter le désir d’observation : « qu’on lui mette en fantaisie une honnête curiosité de s’enquérir de toutes choses ; tout ce qu’il y aura de singulier autour de lui, il le verra : un bâtiment, une fontaine, un homme, le lieu d’une bataille ancienne. » Et l’homme en société est éclairant : « il se tire une merveilleuse clarté, pour le jugement humain, de la fréquentation du monde. (…) C’est le miroir où il nous faut regarder pour nous connaître de bons biais. »

Tous ces exemples pris dans la maisonnée, dans la vie de tous les jours, lors des voyages, du commerce des hommes, de la fréquentation de la société, « tant d’humeurs, de sectes, de jugements, d’opinions, de lois et de coutumes, nous apprennent à juger sainement des nôtres, et apprennent notre jugement à reconnaître son imperfection et sa naturelle faiblesse. » Comparaison, sens du relatif, modestie, entraînent à juger en raison et avec modération. Avec ce détachement nécessaire à l’exercice de la réflexion.

À ce stade, et dans son prolongement, vient le commerce des livres : « en cette pratique des hommes, j’entends y comprendre, et principalement, ceux qui ne vivent qu’en la mémoire des livres. Il pratiquera, par le moyen des histoires, ces grandes âmes des meilleurs siècles. (…) Qu’il ne lui apprenne pas tant les histoires qu’à en juger. » Là encore, point de respect pour l’apparence : bouvier ou grand seigneur, l’élève doit l’observer pareillement, l’écouter et en tirer profit. Même démarche pour la chose écrite, l’élève ne retiendra « pas tant les histoires qu’à en juger. » « Car s’il embrasse les opinions de Xénophon et de Platon par son propre discours, ce ne seront plus les leurs, ce seront les siennes. (…) Il faut qu’il s’imprègne de leurs humeurs, non qu’il apprenne leurs préceptes. Et qu’il oublie hardiment, s’il veut, d’où il les tient, mais qu’il se les sache approprier. »

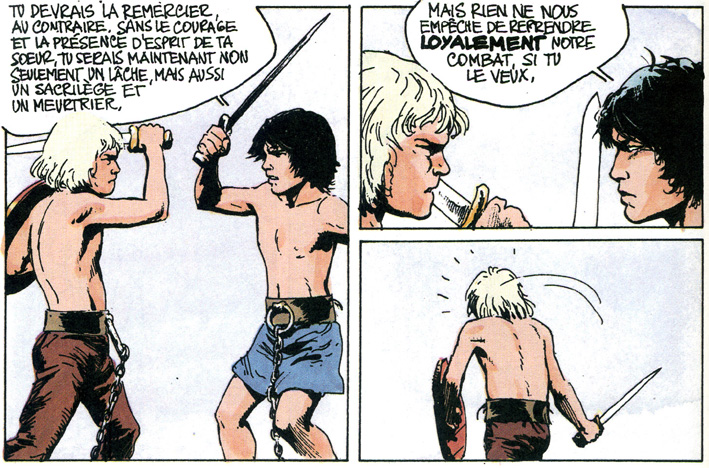

L’esprit cependant n’est pas tout, mais le corps et le caractère participent de l’éducation : « ce n’est pas une âme, ce n’est pas un corps qu’on dresse, c’est un homme » ! « Ce n’est pas assez de lui roidir l’âme, il faut aussi lui roidir les muscles. » « Les jeux mêmes et les exercices seront une bonne partie de l’étude : la course, la lutte, la musique, la danse, la chasse, le maniement des chevaux et des armes. Je veux que la bienséance extérieure, et l’entregent, et l’élégance de la personne, se façonnent en même temps que l’âme. » L’un retentit sur l’autre comme déclaraient les anciens : un esprit sain dans un corps sain. On ne forme pas un intellect mais un gentilhomme, que diable !

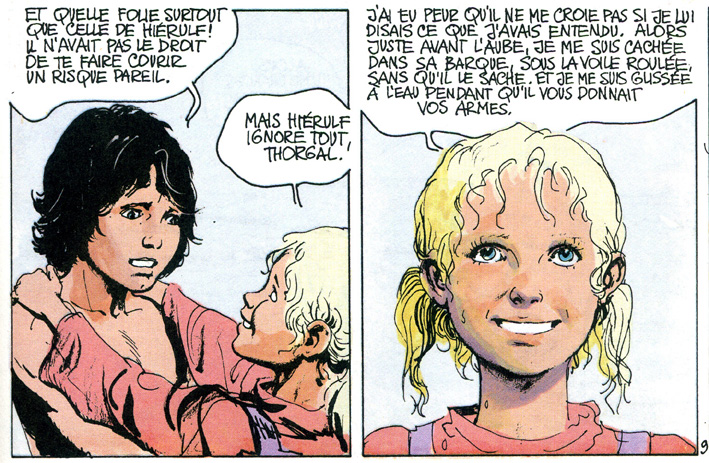

L’esprit vif, le jugement réfléchi, vont avec un maintien gracieux, un corps agile et fort, une maîtrise de soi et une civilité élégante. Car on respectera l’autre sans chercher à le changer. « On dressera cet enfant à être épargnant et ménager de sa suffisance, quand il l’aura acquise ; à ne se formaliser point des sottises et fables qui se diront en sa présence, car c’est d’une incivile importunité de choquer tout ce qui n’est pas de notre appétit. Qu’il se contente de se corriger soi-même, et ne semble pas reprocher à autrui tout ce qu’il refuse à faire, ni contrevenir aux mœurs publiques. »

Le guide suprême reste la vérité. On peut composer avec le monde, respecter les autres et accepter leurs sottises ; on gardera son quant-à-soi et son jugement. Mais « qu’on l’instruise surtout à se rendre et à quitter les armes à la vérité, tout aussitôt qu’il l’apercevra ; soit qu’elle naisse dans les mains de son adversaire, soit qu’elle naisse en lui-même par quelque raisonnement. » L’objectif du savoir est la philosophie, qui est méthode de sagesse et permet de bien vivre et de bien mourir. Sa formation achevée, l’élève aura les moyens de l’aborder, de la goûter : « que sa conscience et sa vertu reluisent en son parler, et n’aient que la raison pour guide. »

La philosophie n’apparaît revêche que par le pédantisme. Or, « elle ne prêche que fête et bon temps. Une mine triste et transie montre que ce n’est pas là son gîte. » La philosophie rend heureux car elle est harmonie. « L’âme qui loge la philosophie doit, par sa santé, rendre sain encore le corps. Elle doit faire luire jusqu’au dehors son repos et son aise, doit former à son moule le port extérieur, et l’armer par conséquent d’une gracieuse fierté, d’un maintien actif et allègre, et d’une contenance contente et débonnaire. La plus expresse marque de la sagesse, c’est une éjouissance constante ; son état est comme des choses au-dessus de la Lune : toujours serein. » Santé, aisance, grâce et fierté, allégresse, bonté – tels sont les bienfaits de l’équilibre : une juste réflexion, la civilité des relations, la tempérance du corps. L’élève bien éduqué vivra la philosophie : « on verra s’il y a de la prudence en ses entreprises, s’il a de la bonté et de la justice en ses déportement, s’il a du jugement et de la grâce en son parler, de la vigueur en ses maladies, de la modestie en ses jeux, de la tempérance en ses voluptés, de l’indifférence en son goût, soit chair, poisson, vin ou eau, de l’ordre en son économie. »

La philosophie est règle de vie. « Le prix et hauteur de la vraie vertu est en la facilité, utilité et plaisir de son exercice, si éloigné de difficulté que les enfants y peuvent comme les hommes, les simples comme les subtils. Le règlement (la modération), c’est son outil, non pas la force. (…) C’est la mère nourrice des plaisirs humains. En les rendant justes, elle les rend sûrs et purs. Les modérant, elle les tient en haleine et en goût. Retranchant ceux qu’elle refuse, elle nous aiguise vers ceux qu’elle nous laisse ; et nous laisse abondamment tous ceux que veut nature, et jusqu’à satiété, maternellement, sinon jusqu’à la lassitude. »

Toute l’Antiquité est là, dans cet accord profond que Montaigne fait sien entre la nature et l’homme. Ce qui est plaisir est voulu par la nature, donc bienfaisant. La philosophie aussi participe de cette abondance, de cet accord religieux de l’homme et du monde. La vraie vertu « aime la vie, elle aime la beauté et la gloire et la santé. Mais son office propre et particulier, c’est savoir user de ses biens-là règlément, et les savoir perdre avec constance. »

Ayant acquis cela, l’enfant est devenu un homme, armé pour l’existence. Y a-t-il aujourd’hui une ligne à changer à ce projet éducatif ?

Michel de Montaigne, Les Essais (en français moderne), Gallimard Quarto 2009, 1376 pages, €32.00

Montaigne sur ce blog

Commentaires récents