Histoire d’un pari, fou et réaliste comme tous les paris, qui fait effectuer le tour du monde au siècle industriel à un riche excentrique évidemment britannique. Quittant l’Europe, passant par le canal de Suez, traversant jusqu’en Inde, puis vers la Chine et le Japon, embarquant pour les Etats-Unis où prendre le train transpacifique, enfin passer l’Atlantique pour revenir à Londres via Liverpool. Ce gros succès de librairie en son temps n’est pas, pour moi, le meilleur de Jules Verne car il laisse peu de place à l’imagination. Mais j’admire son mécanisme horloger et ses personnages de caricature.

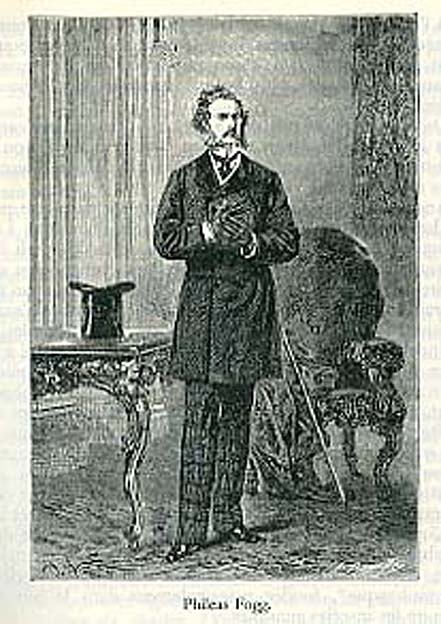

Phileas Fogg, Anglais et probablement ancien marin, ayant de la fortune sans qu’on sache (volontairement) d’où elle provient, mène une existence réglée comme un automate. Il est l’incarnation du capitalisme industriel rythmé par la pendule, aussi froid et impersonnel que l’efficacité le requiert. Mais l’aspect oublié du système est le pari. Chacun croit savoir que « le » capitalisme ne concerne que l’économie et le souci d’efficience maximale – or la dimension du jeu est cruciale pour faire tenir le mouvement. La simple administration des choses – comptable, automatique, équilibrée – n’est pas du capitalisme mais une sorte de Plan à la soviétique qui finit par s’user et gripper. L’expansion, le progrès, le renouvellement perpétuel par la quête du toujours autre est l’autre face – aventureuse, risquée, concurrentielle – du capitalisme. Phileas Fogg, au prénom de géographe d’Athènes au Ve siècle avant et au nom de brouillard londonien en est le symbole. Bien qu’immobile dans ses habitudes de vie dans la cité, il joue au whist à son club et n’hésite pas à sauter sur l’occasion d’un pari : faire le tour du monde en 80 jours.

Pari raisonné qui tient en même temps la folie du jeu et la logique de la raison, il est le ressort même du capitalisme. Car le décollage des transports en cette seconde moitié du XIXe siècle dans le monde, organisé par l’empire anglais pour une grande part, permet de tenter l’aventure. Il ne s’agit pas de record mais de jeu, pas de battre les autres mais de prouver que c’est faisable. Malgré la programmation des horaires des chemins de fer et des paquebots, les aléas sont toujours possibles – et ils seront nombreux. Malgré cela, la volonté compte, et l’habileté à rattraper le temps perdu est un aiguillon excitant du pari. Car il s’agit de courber l’espace dans le temps, pour anticiper Einstein.

Pour cela, la formidable énergie de la vapeur canalise les forces naturelles du charbon et du bois, tandis que la voile vient en complément, tout comme la force animale de l’éléphant en Inde. Le pari est un signe d’optimisme sur le savoir, sur la technique, sur l’ingéniosité des voyageurs. Son expression même est la bourse, c’est-à-dire le jeu risqué et raisonné sur l’avenir que l’on appelle spéculation. Le mot vient de speculum, le miroir, ce qui veut dire que l’on plonge en soi pour supputer des chances de gagner et de perdre. Pour l’automate, l’imprévu n’existe pas ; pour l’intelligence, l’automatisme ne suffit pas. De là cette lutte très humaine avec les forces de la nature que sont les tempêtes, la neige, le vent contraire, mais aussi les brahmanes fanatiques, les coutumes barbares, l’attaque des Sioux, les volontés contraires – et le soupçon de culpabilité pour un vol à la Banque d’Angleterre qui suivra Phileas Fogg jusqu’au dernier moment. En ce sens, le détective Fix est une idée fixe ; il veut mettre immobile le voyageur, en prison le joueur, arrêter pour vol son envol. Il est le saboteur d’Icare.

Un autre perturbateur est le valet Passepartout, Français donc courageux et généreux selon la typologie du temps, mais aussi léger et trop bavard. C’est Passepartout, ce trublion, qui va retarder sans cesse son maître : entrant dans une pagode avec ses chaussures, incitant à sauver l’épouse du rajah mort promise au bûcher, se laissant enivrer par Fix dans un bouge de Hong Kong, ne révélant rien de l’identité de l’inspecteur de police. Il se rattrapera parce qu’il est débrouillard, passe-partout, l’antithèse de son maître brouillard, Fogg. Cette dualité donne son mouvement à l’aventure car où serait le sel du hasard si tout était programmé ? Jusqu’au dernier instant, jusqu’à la dernière minute même au Reform Club, le lecteur ne saura pas si le pari est gagné. Un « coup de théâtre » assurera la bonne fin, mais il n’est qu’un automatisme des astres, une autre force naturelle avec laquelle compter.

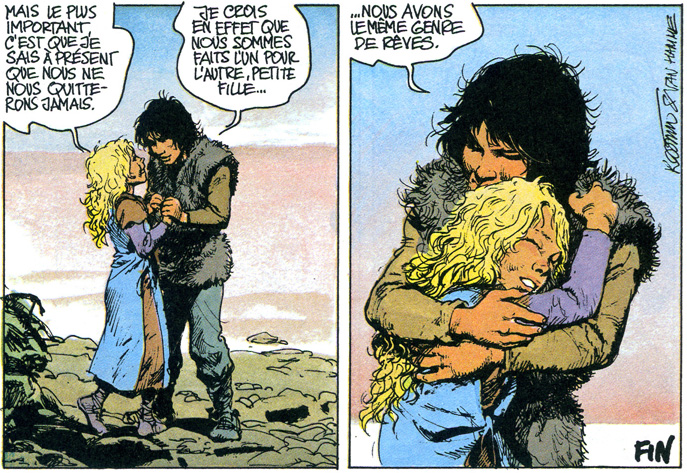

Avancer, vivre, signifie lutter contre les forces d’entropie qui sont la mort des organismes. Le voyage exige des combustions : celle du charbon pour les machines jusqu’au bois des ponts et des intérieurs sur le dernier bateau qui a épuisé son charbon, celle du sucre pour l’éléphant, celle des bank-notes pour venir à bout des mauvaises volontés ou des défaillances techniques, celle de l’énergie individuelle pour supporter les hauts et les bas de la situation. Jouer est donc à la fois une innocence comme celle de l’enfant qui s’essaie, un agencement rationnel des choses et des moyens pour parvenir à son but, enfin une occasion de gagner ou de perdre qui maintient la volonté en haleine. Pour Phileas Fogg, le jeu s’arrête après la révolution. Le tour du monde étant fait, ne reste à explorer, à faire le pari et à gagner que cet autre monde qu’est l’amour. La belle Aouda sauvée des flammes indiennes sera cette compagne d’une nouvelle aventure.

Jules Verne, Le tour du monde en quatre-vingt jours, 1873, Livre de poche jeunesse 2014, 256 pages, €5.50 e-book format Kindle €0.99

Jules Verne, Voyages extraordinaires : Michel Strogoff et autres romans (Le tour du monde en 80 jours, Les tribulations d’un Chinois en Chine, Le château des Carpathes), Gallimard Pléiade 2017 édition Jean-Luc Steinmetz, 1249 pages, €59.00

Jules Verne sur ce blog

Martin Kurt, Améliorez votre pouvoir d’achat et faites vous plaisir

L’intérêt du livre est de tenir égaux ces deux plateaux de la balance, comme une entreprise. Vous devez gérer vos avoirs comme un entrepreneur avec les deux feuilles du bilan : l’actif et le passif. L’actif est ce que vous gagnez ou de dépensez pas, le passif ce que vous accumulez et gérez au mieux. Cela nécessite un certain temps et un peu d’efforts, mais pas tant que cela. C’est surtout d’écoute et de bon sens qu’il s’agit !

Martin présente nombre d’études de cas et d’exemples tirés de sa propre expérience dans des domaines divers, notamment les plus importants pour un budget : le transport et l’immobilier. J’ai bien connu Martin, l’ayant suivi depuis son école de commerce avec une spécialité en finance et en e-commerce, suivie d’un Master in business and Administration (MBA) dans une université américaine. J’ai vu se développer ses blogs et observer l’effet de ses conseils avisés.

Cette expérience variée lui a offert une palette d’enseignements dont le principal est d’allier la théorie à la pratique. Les connaissances acquises doivent servir à quelque chose ! La variété des établissements a permis à Martin de rencontrer nombre d’entrepreneurs et d’artistes, de gens qui ont réussi leur vie. Un point commun : leur volonté de réussir et leur habileté à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

« J’ai donné des cours particuliers, réalisé des missions en marketing, et passionné par la création sur Internet, j’ai réussi à développer des sites et à gagner de l’argent avec. »

Faut-il vraiment travailler plus pour gagner plus ? Le bon sens populaire le voudrait, mais ce n’est pas si simple… Il faut surtout travailler mieux : utiliser ses compétences, négocier son salaire, profiter des avantages. Mieux utiliser le même salaire quant aux dépenses et l’investir avec soin, par exemple en négociant son crédit immobilier, en achetant à rénover pour réaliser soi-même les travaux, ou en achetant des actions quand personne n’en veut.

Sans pour cela vous priver ! La hausse des besoins est tirée par les nouveaux produits technologiques et la publicité, mais arrêter de fumer et boire moins d’alcool ne sont pas des dépenses « contraintes » ! Les revenus « passifs » sont énormes quand on y réfléchit… Quant aux revenus actifs, vous pouvez développer des gains annexes : covoiturage, publicité sur votre site Internet, petit boulot à côté de votre métier principal.

« Au lieu de jalouser vos amis qui réussissent ou de vous plaindre – à vous, dès maintenant, de développer votre réseau, de lire davantage, d’être plus curieux. C’est un processus à long terme et difficile car cela implique d’être motivé ! »

Pensez aussi à la négociation, elle a lieu partout : décider dans quel restaurant manger avec vos amis (le prix n’est pas le même selon le style…), savoir où partir en vacances (pays riches ou pays pauvres…) La négociation va vous enrichir personnellement car elle vous forcera à faire attention aux autres.

« Que vous négociez pour de l’argent ou d’autres choses, comprenez les enjeux sous-jacents (les motivations profondes de votre interlocuteur), ce qui vous permettra de mieux négocier (…) N’attaquez jamais son ego, seulement le problème ».

En fait, gagner plus est un style de vie. Il ne s’agit pas de se transformer en « affreux » capitaliste (forcément affreux d’après l’opinion commune : avide et grippe sou), mais d’être ouvert pour découvrir des opportunités. Martin décline ainsi les dix commandements du gagnant :

1) Dites bonjour et souriez à vos amis, voisins, collègues de travail. Soyez positif.

2) N’ayez pas peur de discuter avec des inconnus.

3) Quand vos amis ont besoin de vous, aidez-les.

4) Quand vous ne savez pas, demandez. Les gens sont flattés qu’on s’intéresse à eux et vous développez votre expertise.

5) Soyez curieux. Regardez moins la télé, sortez et faites du tourisme, visitez des musées, allez au théâtre, lisez, écoutez vos amis. « Être curieux est sans doute un des meilleurs conseils pour vous aider à réussir votre vie. »

6) Développez vos compétences. Comprenez le monde dans lequel on vit pour pouvoir saisir les opportunités au lieu de subir votre destin.

7) Soyez optimiste dans vos projets de vie. Vous n’avez rien à perdre en négociant. Ne dites plus : « c’est trop cher » mais « comment je peux l’obtenir ».

8) Fixez-vous des objectifs. Si vous négociez au pire vous essuyez un refus, au mieux vous gagnez de l’argent pour vous faire plaisir. Bref, vous n’avez rien à perdre.

9) Acceptez la critique. Mieux : demandez à être critiqué de façon constructive.

10) Soyez entrepreneur de votre vie. Ayez des projets et le courage d’assumer vos décisions, ayez la persévérance d’aller jusqu’au bout.

N’est-ce pas cela le gagner durable ? Le développement personnel durable? L’efficacité même du capitalisme comme technique ? Pour être plus heureux avec un pouvoir d’achat limité par l’inflation et les perspectives d’avenir moroses de notre continent vieillissant, il faut être entrepreneur de son patrimoine, maître de soi comme le voulait Montaigne et volontaire comme le pressentait Nietzsche.

Un bon conseil pour une vie bonne : lisez ce livre !

Achetez le livre en direct sur Internet et contactez Martin Kurt, l’auteur, si vous avez la moindre question, il vous répondra dans les plus brefs délais.

Son blog finance : www.candix.fr