Le prospectiviste juif américain de La Troisième révolution industrielle revient en caméléon ; il s’adapte aux idées à la mode pour les théoriser pour le plus grand bonheur des technocrates. Il est anti bœuf depuis 1992 déjà, pointant le méthane dégagé par ces grosses bêtes. Il milite pour l’hydrogène depuis 1994 et enseigne à l’université de Pennsylvanie tout en conseillant la Commission européenne et le Parlement européen. Du genre : moi, j’ai reçu la révélation de l’avenir et je vous porte la bonne parole, du haut de mes États-Unis leaders du monde moderne.

Hier, il écrivait que l’ère industrielle du travail de masse et de rapports hiérarchiques s’achevait, au profit d’une nouvelle ère d’information partagée et de rapports « latéraux », dans l’euphorie du tout technologique. Cette troisième révolution industrielle théorisait le sablier social : des emplois spécialisés et rémunérés en haut, une masse d’emplois sans qualification et mal payés en bas avec, au milieu, le col du sablier (la classe moyenne) qui se réduit à presque rien. Il faudrait développer la semaine de 30 h et l’économie sociale et solidaire dans les associations tout en faisant du « care » (qu’il appelle « empathie ») l’essentiel du lien social. Cette vision somme toute simpliste, qui baigne encore à peu près tout ce qui se pense comme avenir aujourd’hui, est renouvelée par ce nouvel ouvrage.

Il s’agit cette fois non pas d’une révolution mais d’un nouvel âge. A 77 ans, Jeremy Rifkin affirme donc que la révolution a eu lieu et que nous sommes après. Quelques facteurs clés selon lui forment désormais le nouveau système : le déploiement simultané des trois Internet (information, électricité, mobilité) côtoient cette fois la politique de « glocalisation » (les bio-régions, la « pairocratie » – le pouvoir des pairs -, la démocratie participative), dans une ambiance carrément anthropologique (développement d’une « conscience biophile »). L’objectif va « de la productivité à la régénérativité, de la croissance à l’épanouissement, de la propriété à l’accès ». Pour cela, la méthode va « des caractéristiques des parties aux propriétés systémiques, des objets aux relations, des systèmes fermés aux systèmes ouverts, de la mesure à la détection et à l’évaluation de la complexité, de l’observation à l’intervention ». En bref, pas mal de jargon pour faire savant et donner des éléments de langage aux technocrates, mais concrètement ?

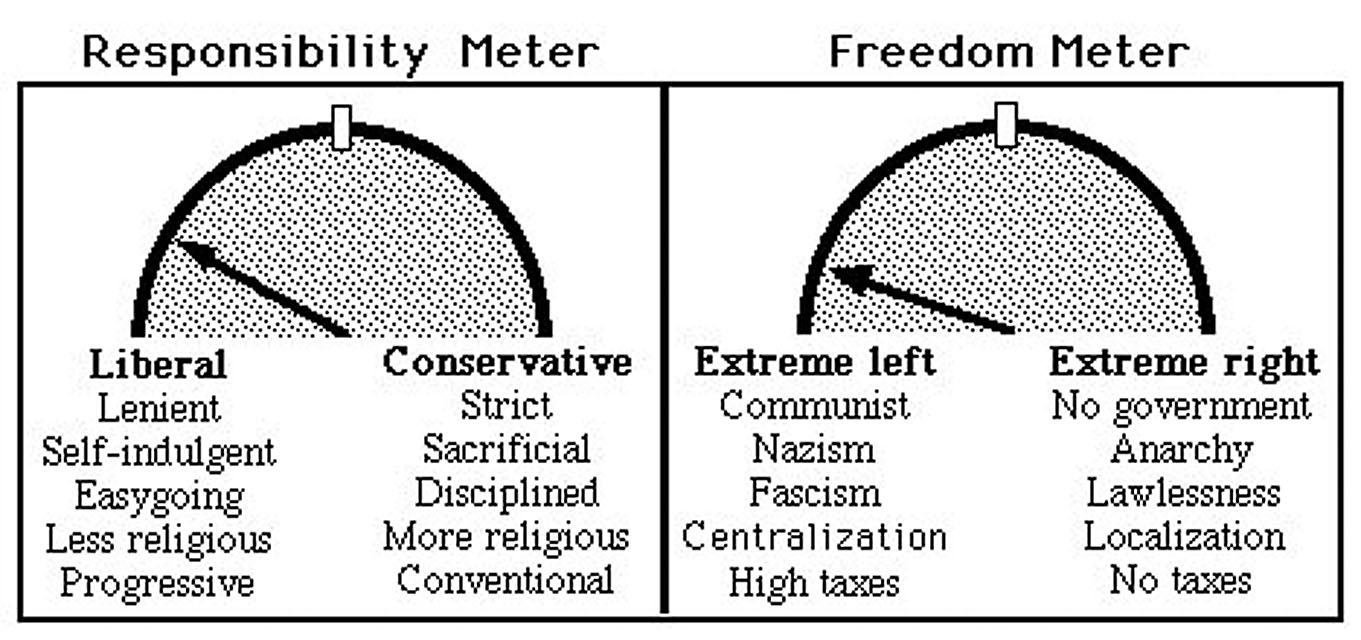

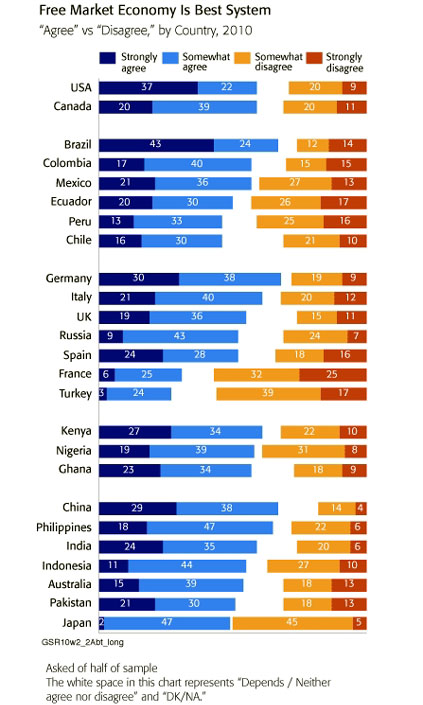

Cela m’apparaît un peu simpliste – une fois encore. Le lien entre la technique et l’anthropologie, en passant par la politique, est mal défini. S’agit-il de la vieille théorie marxiste que l’infrastructure commande la superstructure, autrement dit que les conditions matérielles façonnent l’idéologie et que nous nous adaptons tout simplement aux conditions climatiques et technologiques ? S’agit-il d’un apaisement de l’industrialisation qui entrerait dans une phase de développement plus apaisée, fondée surtout sur l’information ? S’agit-il de l’interconnexion obligée des systèmes entre eux (la fameuse cybernétique des années 50), qui forcerait à la coopération les territoires, les humains et les éléments naturels ? Comment relier cette nouvelle réflexion sur la résilience à la précédente, récente (dix ans seulement…), sur la révolution industrielle ? Et qu’en est-il des rapports de pouvoir ? Des rapports de classe ? De la montée du conservatisme et du nationalisme crispé de la classe moyenne en réaction à tout ce qui change ? Qu’en est-il de Trump le trompeur et de son populisme de crétin foutraque pour qui « la résilience » consiste au droit du plus fort de faire ce qui lui plaît dans le plus parfait égoïsme ?

J’y vois beaucoup de marketing pour raconter une belle histoire ; beaucoup plus qu’une réflexion prospective car tout ce qui est ainsi révélé forme déjà l’essentiel des conversations. Comme toujours avec ce genre de livre américain, il est écrit pour gens pressés, à lire dans l’avion, offrant une synthèse utile pour tenir sa place dans les colloques et autres réunions politiques ou internationales. Une sorte de digest des idées dominantes… jusqu’au prochain livre, évidemment best-seller. Si vous voulez penser vite et briller dans les salons (et après tout, pourquoi pas?), ce livre est fait pour vous. Pour ma part, je n’en garderai que cette note.

Jeremy Rifkin, L’Âge de la résilience – la terre se réensauvage, il faut nous réinventer, 2022, Les Liens qui

libèrent, 400 pages, €24,90 e-book Kindle €18,99

Commentaires récents