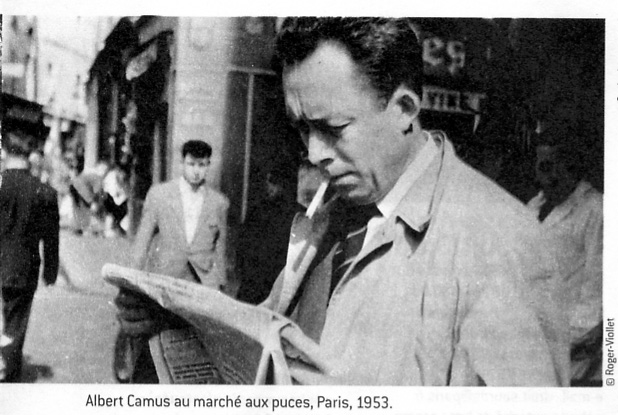

Le terme de « socialisme libéral » figure dans un article de ‘Combat’ publié par Camus le 23 novembre 1944 : « Il nous semble qu’on peut, du moins, distinguer dans les pensées politiques qui essaient de s’exprimer en ce moment, deux sortes de socialismes : un socialisme marxiste de forme traditionnelle, représenté par les anciens partis, et un socialisme libéral, mal formulé quoique généreux, qui se traduit dans les mouvements et les personnalités issus de la Résistance. » Le socialisme marxiste a dominé, attaché à la fameuse « union » de la gauche qui devait pour cela lui donner des gages. Le socialisme libéral a survécu, notamment dans ce qu’on a appelé « la deuxième gauche », opposée aux camps de travail soviétiques et au musèlement des opinions par le terrorisme idéologique marxiste (Sartre contre Camus).

Évidemment, Camus utilise le terme « libéral » dans le sens français classique, celui que l’on trouve dans le dictionnaire. La ‘gôchlangue’ stalinienne n’a pas encore, lorsqu’il écrit, imposé sa subversion intellectuelle pour intimider les gogos, comme George Orwell le montrera si bien dans son ‘1984’. Libéral est devenu un gros mot dans les médias, à cause de la gôch’, ce petit-bourgeoisisme qui se croit intello alors qu’il ne sait même pas le français. Libéral vient de libertés (au pluriel), son inverse est l’autoritarisme ou le royalisme. Le libéralisme est la conquête des Lumières contre l’Ancien régime. (Re)lisez donc le dictionnaire, comme Camus en était féru !

Évidemment, Camus utilise le terme « libéral » dans le sens français classique, celui que l’on trouve dans le dictionnaire. La ‘gôchlangue’ stalinienne n’a pas encore, lorsqu’il écrit, imposé sa subversion intellectuelle pour intimider les gogos, comme George Orwell le montrera si bien dans son ‘1984’. Libéral est devenu un gros mot dans les médias, à cause de la gôch’, ce petit-bourgeoisisme qui se croit intello alors qu’il ne sait même pas le français. Libéral vient de libertés (au pluriel), son inverse est l’autoritarisme ou le royalisme. Le libéralisme est la conquête des Lumières contre l’Ancien régime. (Re)lisez donc le dictionnaire, comme Camus en était féru !

Le soviétisme est mort par fuite de ses citoyens dès que le Mur fut ébréché, et par révolution douce dès que les cacochymes furent été emportés par l’usure biologique (on attend encore Castro). La question d’aujourd’hui est donc celle d’un nouveau socialisme, débarrassé des lectures léninistes et des pratiques staliniennes (à la Mélenchon), comme des postures intellos (à la Badiou). Le parti socialiste français aurait donc intérêt à reconsidérer le marxisme comme la critique vivante de Marx plutôt que comme le dogme du coup d’État partisan de Lénine.

Camus peut nous y aider – car il suffit de revenir à la réflexion d’avant, celle que les compagnons de route du communisme ont occultée depuis un demi-siècle. Le 1er octobre 1944, Camus écrit dans ‘Combat’ ce qu’il veut :

- « Nous désirons la conciliation de la justice avec la liberté. »

- « Nous appellerons justice un état social où chaque individu reçoit toutes ses chances au départ, et où la majorité d’un pays n’est pas maintenue dans une condition indigne par une minorité de privilégiés. »

- « Et nous appellerons liberté un climat politique où la personne humaine est respectée dans ce qu’elle est comme dans ce qu’elle exprime. »

Les expériences de conciliation des deux dans l’histoire ont rarement été à l’équilibre :

- ou bien la « justice » (version égalitariste, j’veux voir qu’une tête) est imposée par l’éradication de toutes les différences par les citoyens en armes, sans cesse mobilisés et jaloux de tout écart (modèle 1793 repris en 1917 jusqu’à Pol Pot et revendiqué par Mélenchon) ;

- ou bien la liberté a été laissée telle que chacun fait ce qui lui plaît, avec aussi peu de contrôle collectif que possible, favorisant le riche, le puissant et le droit du plus fort (modèle États-Unis repris par Poutine dans la nouvelle Russie des oligarques, et pratiquée sans vergogne en Chine populaire).

- « Seules les démocraties scandinaves sont au plus près de la conciliation nécessaire », dit Camus. « Mais leur exemple n’est pas tout à fait probant en raison de leur isolement relatif et du cadre limité où s’opèrent leurs expériences. »

Alors que faire ? « Notre idée est qu’il faut faire régner la justice sur le plan de l’économie et garantir la liberté sur le plan de la politique. » Économie régulée et politique libérale. Camus parle d’économie « collectiviste » selon le vocabulaire de son époque, mais il précise ce que c’est : rien à voir avec le marxisme, ni avec le programme commun de la gauche 1981. Il s’agit d’une économie « qui retire à l’argent son privilège pour le rendre au travail ». La participation des salariés aux fruits de l’expansion chère à de Gaulle, la cogestion syndicats-patronat-länders actionnaires à l’allemande, la négociation en amont des syndicats suédois, les fonds de pension des retraités hollandais et américains, sont quelques-unes des formules qui permettent de rémunérer le travail au détriment des seules puissances d’argent. Il y en a d’autres (l’autoentreprise, les mutuelles, les coopératives ouvrières, les associations à but lucratif). Sans parler de toutes celles à inventer. Qu’attendons-nous ?

« Mais sans la garantie constitutionnelle de la liberté politique, l’économie collectiviste risque d’absorber toute l’initiative et toute l’expression individuelle », dit Camus. Les grands projets d’Etat comme la vanité jacobine adore en monter, les copains énarques propulsés à la tête des grandes entreprises (comme sous Mitterrand et Chirac), le meccano industriel cher à certains ministres (dont Fabius) ou présidents (dont Pompidou), les empêchements publics aux licenciements (France télécom privatisé, Renault sermonné, Total convoqué, Peugeot méprisé…) sont des formes d’économie collectiviste qui inhibent l’initiative. Alors que l’Etat pourrait réfléchir à de nouvelles activités créatrices d’emplois ou à desserrer les monopoles obsolètes qui créent la pénurie (taxis parisiens, médecins généralistes, production EDF). Ce que préconisait pourtant sous Sarkozy la commission Attali…

« Nous pensons que toute politique qui se sépare de la classe ouvrière est vaine et que la France sera demain ce que sera sa classe ouvrière », proclame Camus dans une belle envolée. Il faut traduire en termes contemporains : classe ouvrière signifie classe populaire. Les ouvriers d’usine, hier en plein essor, sont remplacés de plus en plus par les commerciaux, techniciens et administratifs requis par l’évolution technologique d’une part, et par le sous-prolétariat immigré d’autre part. Le développement du tiers-monde réduit l’immigration de la faim ; la faible croissance va obliger à mieux payer les salariés pour qu’ils achètent. Ford le savait déjà, le capitalisme post-crise le redécouvre : le service au client est l’objectif de la production (ni le bel objet trop cher ou trop sophistiqué, ni la rentabilité à tout prix). Des salariés décents font des clients heureux. Toyota, justement, vient de s’apercevoir de sa dérive…

Donc socialisme, pour faire avancer la justice et que cent êtres humains s’épanouissent. Mais libéral, pour préserver le droit à la critique et la liberté de choisir, seuls moteurs du progrès humain dans l’histoire.

On attend avec intérêt sa traduction dans l’univers des petits partis français, qui font « cuire leur petite soupe à petit feu dans leur petit coin », comme le disait si bien de Gaulle. Pour l’instant on a Hollande et le grand méchant Mélanch’tout. Un néo-Chirac attaché à en faire le moins possible pour ne fâcher personne ? Un néo-Marchais attaché à gueuler le plus fort possible pour faire peur à tout le monde et n’arriver jamais au pouvoir ?

Albert Camus, Articles publiés dans ‘Combat’ 1944-48, Œuvres complètes tome 2, Gallimard Pléiade 2006, pp.539-540 et pp.566-568.

Commentaires récents