Écrit de la quarantaine, Murakami publie ce roman lorsqu’il atteint 43 ans. Le personnage qui dit « je » est prénommé Hajime, ce qui veut dire « le commencement ». L’auteur, né après guerre, en profite pour faire le bilan à mi-vie de sa génération, celle du renouveau japonais.

La fin des années 1980 voit le sommet de la richesse et de la prospérité du nouveau Japon, à l’école américaine depuis 1945. Le pays est devenu la seconde puissance mondiale. Mais la spéculation sur les terrains, la course à la consommation et aux salaires mirobolants sur le modèle de l’American way of life légué par les vainqueurs, va engendrer une crise dont le Japon n’est pas sorti encore, vingt ans plus tard. Avec son intuition fine de l’air du temps, Haruki Murakami saisit parfaitement ce moment.

Hajime est un homme ordinaire dans le Japon d’après guerre. Il a connu une enfance et une adolescence banales, accomplissant chaque étape sans précocité ni drame. Il a fait ce qui se doit, sans originalité ni regret. Études moyennes, université de second rang, travail de bureau, mariage convenable. Son beau-père, promoteur avisé, lui prête des fonds pour monter des bars à Tokyo (comme l’auteur l’a fait lui-même) et Hajime se découvre entrepreneur. Il sait imaginer les désirs de la clientèle, composer les cocktails, les menus et l’orchestration. Il sait s’entourer de gens compétents qu’il fidélise en les rémunérant bien. En bref : la réussite, le portrait du Japon de la fin des années 1980.

Pourquoi donc une remise en cause ? C’est tout bête : par l’amour.

Le jeune homme est fils unique, ce qui était rare dans les années 50. Il s’est donc lié en priorité en primaire avec une fille unique, Shimamoto, de surcroît boiteuse. La traductrice, Corinne Atlan, se croit obligée d’ajouter en français l’augmentatif –san au nom de la fille. Je ne vois pas pourquoi. Les vieux esthètes traduisaient cette déclinaison hiérarchique propre au Japon par « l’honorable ». Ici, Shimamoto-san voudrait plutôt dire « la » Shimamoto comme on dit chez les latins ou « Mademoiselle » Shimamoto mais sans le ton déférent du français de cour (Mon Sire, Ma Demoiselle). Restons-en au nom, puisqu’il est neutre. Les deux enfants s’entendent bien, ils se comprennent à mi-mots.

Surtout, Hajime découvre avec Shimamoto l’amour. A 12 ans dans les années 50, ce n’est pas le sexe mais l’émoi de sentir proche quelqu’un d’autre. « Nos doigts restèrent entrelacés à peine dix secondes, mais cela me sembla durer une demi-heure. (…) il y avait, rangés à l’intérieur de ces cinq doigts et de cette paume comme une mallette d’échantillons, tout ce que je voulais et tout ce que je devais savoir de la vie. C’est elle qui m’apprit, en me prenant la main, qu’il existait bel et bien un lieu de plénitude au cœur même de la réalité. Au cours de ces dix secondes, je m’étais senti comme un parfait petit oiseau. Je volais dans le ciel, sensible au vent dans mes plumes. Depuis le ciel, je contemplais des paysages lointains » p.19. Nous sommes là au cœur de l’art de Haruki Murakami : le bouleversement des sens, l’intuition du surréel, l’ouverture panthéiste à tout ce qui existe.

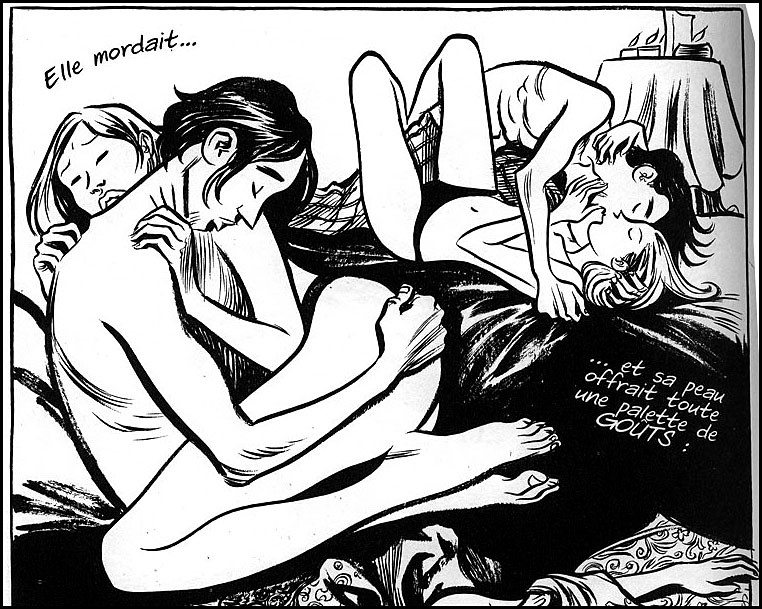

Nous sommes en plein Japon zen. Point de dieu transcendant mais une voie personnelle qu’il s’agit de découvrir par tout son corps. D’où l’importance de la matérialité. L’enfance commence par le toucher, l’adolescence exigera l’œil, le goût et l’odorat, la maturité l’ouïe. Les mains qui s’enlacent électrisent à 12 ans ; les corps nus qui se regardent, se lèchent et se respirent à 16 ans avec Izumi, une autre fille, prolongent l’expérience de la vitalité ; se sentir adulte signifie réaliser un projet de couple et de travail, être bien avec son épouse Yukido et lui faire deux enfants, concevoir et faire marcher un bar apprécié. Ce sont à chaque étape de la vie les cinq sens qui se déploient, enrichissent la palette de l’expérience et conduisent à une sagesse. D’où cette réflexion à mi-vie : qu’ai-je fait de mon existence ?

Nous sommes en plein Japon zen. Point de dieu transcendant mais une voie personnelle qu’il s’agit de découvrir par tout son corps. D’où l’importance de la matérialité. L’enfance commence par le toucher, l’adolescence exigera l’œil, le goût et l’odorat, la maturité l’ouïe. Les mains qui s’enlacent électrisent à 12 ans ; les corps nus qui se regardent, se lèchent et se respirent à 16 ans avec Izumi, une autre fille, prolongent l’expérience de la vitalité ; se sentir adulte signifie réaliser un projet de couple et de travail, être bien avec son épouse Yukido et lui faire deux enfants, concevoir et faire marcher un bar apprécié. Ce sont à chaque étape de la vie les cinq sens qui se déploient, enrichissent la palette de l’expérience et conduisent à une sagesse. D’où cette réflexion à mi-vie : qu’ai-je fait de mon existence ?

Nous sommes en plein Japon moderne. Tout y est mouvement, changement incessant, course au présent perpétuel. Hajime n’a pas connu longtemps Shimamoto : ses parents ont du déménager pour cause du métier de courtier en bourse de son père. Les deux enfants se sont perdus de vue, sans jamais s’être « vus nus » (fantasme qu’avouera Shimamoto 15 ans plus tard). Le garçon a changé, l’adolescence a modifié son corps, il s’est musclé par la natation, lit beaucoup, écoute de la musique, change de moi. Il s’est senti grandir, désorienté et fasciné, étudiant sa nudité dans le miroir. Ce pourquoi il quittera Izumi à son tour pour aller à Tokyo, à l’université. « Le monde se préparait sous nos yeux à d’importantes métamorphoses, dont je voulais sentir la fièvre sur ma peau » p.43. Né en 1949, Murakami a eu 19 ans en 1968, période révolutionnaire au Japon aussi. Dans la capitale, il couchera avec la cousine d’Izumi, plus âgée, à qui il fait l’amour « avec frénésie », « jusqu’à s’en faire éclater les méninges », « quatre ou cinq fois de suite », à sec et douloureux (p.48). Une fois marié avec une autre, inséré dans la société, il se sent « récupéré peu à peu, à mon insu, par ce monde » p.77. Le mouvement l’a entraîné, il n’a guère maîtrisé.

D’où son interrogation existentielle. « Savoir ce qui se passait dans la ville de province de mon adolescence, ou ce qu’étaient devenus nos anciens camarades de classe ne m’intéressait pas le moins du monde. Trop de temps et trop d’espace me séparaient désormais de celui que j’avais été » p.87. Surtout qu’Izumi s’est fermée, son âme est morte, inexpressive, « elle fait peur aux enfants ». Hajime se sent coupable de l’avoir abandonnée, puis trahie au profit de sa cousine, même si Izumi n’a jamais voulu faire l’amour avec lui. Aussi, lorsqu’il retrouve par hasard sa Shimamoto d’enfance, c’est pour lui une révolution.

Révolution : ce qui accomplit un tour complet sur lui-même. Ainsi font les planètes. Les êtres humains aussi : « En regardant bien j’ai reconnu le Hajime de mon enfance. Tu sais quoi ? Tu as exactement les mêmes gestes qu’à douze ans », lui dit-elle (p.95). Va-t-il replonger dans cet amour d’enfance qui est resté en lui toujours ? Shimamoto est mystérieuse. Riche, elle ne dit pas ce qu’elle fait ni si elle est mariée. J’ai ma petite idée sur le sujet mais l’auteur laisse volontairement le flou. Toujours est-il qu’elle a eu un bébé fille qui est mort peu après sa naissance et dont elle veut disperser les cendres dans un fleuve. Elle ne trouve pas d’autre personne avec qui partager cette cérémonie panthéiste que son confident Hajime. Lui est accroché, la revoit sans cesse avec bonheur, ils finissent par « se voir nu » (pour la première fois) puis par baiser. Shimamoto va-t-elle entraîner Hajime dans l’éternité avec elle, dans le romantisme Tristan et Iseut ou comme ces goules des légendes japonaises qui vous boivent l’âme ?

Révolution : ce qui accomplit un tour complet sur lui-même. Ainsi font les planètes. Les êtres humains aussi : « En regardant bien j’ai reconnu le Hajime de mon enfance. Tu sais quoi ? Tu as exactement les mêmes gestes qu’à douze ans », lui dit-elle (p.95). Va-t-il replonger dans cet amour d’enfance qui est resté en lui toujours ? Shimamoto est mystérieuse. Riche, elle ne dit pas ce qu’elle fait ni si elle est mariée. J’ai ma petite idée sur le sujet mais l’auteur laisse volontairement le flou. Toujours est-il qu’elle a eu un bébé fille qui est mort peu après sa naissance et dont elle veut disperser les cendres dans un fleuve. Elle ne trouve pas d’autre personne avec qui partager cette cérémonie panthéiste que son confident Hajime. Lui est accroché, la revoit sans cesse avec bonheur, ils finissent par « se voir nu » (pour la première fois) puis par baiser. Shimamoto va-t-elle entraîner Hajime dans l’éternité avec elle, dans le romantisme Tristan et Iseut ou comme ces goules des légendes japonaises qui vous boivent l’âme ?

Nat King Cole chante ‘South of the Border’ le dernier soir, comme quand ils étaient petits, ce qui donne le titre du roman. La seconde partie du titre vient d’une légende sibérienne où les paysans, sur cette terre plate à perte de vue, voient le soleil se lever chaque matin à l’est et se coucher chaque soir à l’ouest. Leur hystérie, lorsqu’elle se déclenche, est de suivre le soleil, obstinément vers l’ouest. Zen et modernité, frontière et soleil, accomplir sa vie et être dans le mouvement. Il y a cette dialectique chez Murakami, bien loin du noir ou blanc biblique où il s’agit de quitter ce monde de boue pour aspirer vers un Dieu au-delà.

Les Japonais restent sur terre. A mi-vie, il faut choisir d’être soi. « Il me semble que j’ai toujours essayé d’être quelqu’un d’autre. Il me semble que j’ai toujours voulu aller vers des gens et des lieux nouveaux et différents, pour m’inventer une vie nouvelle, devenir un être au caractère différent. (…) En un sens, devenir adulte, c’était ça, et en un autre sens, ce n’était qu’un changement de masque à chaque fois. (…) Mais pour finir, je ne suis arrivé nulle part. Je suis demeuré moi-même » p.218. Tel est le message de Murakami à la quarantaine : vous êtes tel qu’en vous-même la modernité vous change.

Qui ne connaît pas Haruki Murakami pourra avec bonheur commencer par ce roman sensible, sensuel, où le surréel et le décalé, qui sont la marque de fabrique de l’auteur, ne sont qu’en nuances accessibles aux esprits français trop volontiers binaires.

Haruki Murakami, Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil, 1992, 10-18 2003, 224 pages, €6.65

Commentaires récents