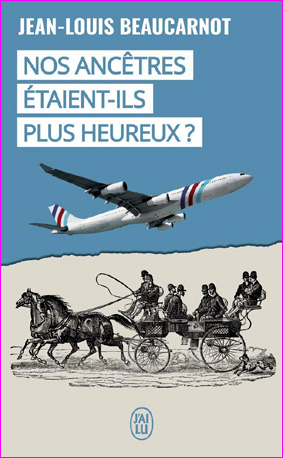

Nous arrivons au terme de la tétralogie wagnérienne de Mishima, un volume plus court, bâclé sur la fin, qui n’aboutit qu’au néant. Ayant fait revue de toute sa vie depuis les sens jusqu’à l’esprit, en passant par la passion, Mishima conclut à l’inanité des choses, au courant perpétuel du temps, à l’effacement de toute mémoire.

Nous sommes en 1970 et Honda, le seul lien et mémorialiste de la tétralogie, a 76 ans. La vieillesse est là, cruelle, que Mishima l’auteur veut à tout prix éviter pour lui-même, préférant mourir en beauté mais en pleine jeunesse, comme Achille, à décrépir peu à peu en ronchonnant sur l’époque. « Tout lui déplaisait, la laideur de cette chair impuissante, les bavardages inutiles qui masquaient l’impuissance, le radotage lassant, des cinq ou six fois, l’automatisme dont le radotage même faisait un tourment, la suffisance et la poltronnerie, la cupidité et l’égocentrisme, cette lâcheté d’une frayeur constante de la mort, cette licence totale, ces mains ridées, cette démarche de chenille arpenteuse, ce mélange d’insolence et d’obséquiosité sur le visage. Dire que le Japon fourmillait de vieilles gens » (chap.26). On comprend qu’il ait voulu échapper à cette déchéance, comme Montherlant, mais avec l’histrionisme en plus.

Honda, passant par hasard près d’un point de guet pour les bateaux entrant et sortant du port, fait la connaissance de Toru (prononcer Torou), adolescent de 16 ans dont le maillot de corps laisse entrevoir les trois grains de beauté qu’avaient Kiyoaki, Isao et Ying Chan réincarnés. Enquête faite, une incertitude subsiste tant sur la date de la mort de Yin que sur la naissance de Toru, mais Honda veut y croire ; il n’a plus le temps. Il adopte le garçon et l’éduque, certain qu’il trouvera la mort avant ses 21 ans, comme les autres, fauché en plein élan de beauté et d’énergie.

Malignité du destin qui se moque des humains, coquinerie du sort qui n’aime rien tant qu’à égarer la raison, Toru se laisse éduquer puis, la majorité atteinte, n’en fait plus qu’à sa tête. Il manigance un coup tordu pour rompre ses fiançailles avec la fille qu’il n’aime pas et organise la mise en tutelle de son père adoptif. Heiko, la vieille amie gouine de Honda, invite le garçon un Noël pour tout lui révéler, et combien lui, le seigneur sans passion, manipulateur intellectuel des autres (son QI est de 156), s’est fait berner. Le miroir de Narcisse du guetteur-voyeur Toru se brise, comme celui de Senkitchi dans L’école de la chair, l’entraînant dans un engrenage pareil à celui de l’adolescent Noburu dans Le marin rejeté par la mer, tandis que le vieux manipulateur Honda ressemble de plus en plus au Shunsuké des Amours interdites. L’imagination de Mishima tourne en rond, il commence à ressasser. Il abrège dès le chapitre 28 et bâcle le finale. De désespoir, le garçon s’empoisonne, ce qui le rend aveugle, et se laisse soigner par Kinué, la laide folle qui est raide folle de lui.

Honda a gagné une demi-victoire : ce n’est pas la mort, mais l’impuissance qui attend Toru, la vieillesse précoce où il se laisse aller. La réincarnation d’humain en ange entre en décomposition, Toru présente les cinq signes fatidiques recensés par le bouddhisme (chap.8). La conscience alaya (celle qui subsiste au-delà du Moi), se désagrège dans le grand Tout bouddhiste en bouclant Kiyoaki l’ami par Toru le fils : « Il y avait là, dans le moindre détail, et jusque dans l’absence d’un but quelconque, le double de Honda, mis à nu dans un néant limpide » (chap.10).

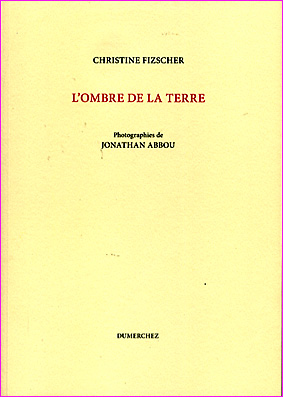

Honda, une dernière fois, à 81 ans, va rendre visite à Satoko, abbesse du monastère Gesshuji depuis ses vœux prononcés après sa rupture avec Kiyo, 60 ans auparavant. Celle-ci a conservé sa beauté, épurée par l’âge, mais elle a épuré aussi ses souvenirs, ne gardant que ceux qui valent durant cette vie. Et Kiyoaki, l’amant magnifique, n’en fait pas partie. Honda est déconcerté d’apprendre que l’oubli a emporté tout ce à quoi il a voué son existence. Lui fini, cette belle histoire de réincarnation sera néant, même le Journal de ses rêves de Kiyo que Toru a brûlé. Les êtres passent comme les saisons, mais le temps demeure. Un signe à son arrivée au monastère aurait dû l’avertir : « Il se rappelait l’image lumineuse des quatre saisons sur le paravent en ce temps-là. On l’avait remplacé par un paravent tout uni en roseaux tressés » (chap.30). Commencée en hiver, la tétralogie se termine en plein été. Si blanche, si neuve, si pure, c’est pourtant la destinée de la neige de printemps de fondre au soleil, alimentant l’éternelle cascade dont aucune molécule n’est jamais la même, et qui va se perdre dans la mer de la fertilité – avant que l’évaporation ne fasse à nouveau naître la neige… Illusion d’existence stable, de moi constant, la cascade s’oppose à la neige, le flux à l’immobilité, le passage incessant du temps à l’être.

Mishima garde une lecture nihiliste du bouddhisme. Comme de la vie moderne : « L’ordre était-il protégé, toutes choses se déroulant selon un code de lois, sans qu’on put déceler nulle part la moindre trace d’amour ? (…) Le ‘facteur humain’ avait-il été soigneusement balayé ? » (chap.26). L’écrivain, en sa toute dernière œuvre (rendue à l’éditeur le matin de son suicide), lance un cri affectif, il hurle ce qu’il n’a pas eu enfant : affection et attention, insertion dans une famille et dans un groupe. Comme lui, Toru est orphelin, donc glacé, incapable de relations humaines normales. La neige fraîche devenue glace figée, l’inverse du nirvâna bouddhiste, idéal de fusion dans le flux d’énergie de l’univers. La dernière phrase du livre, de la tétralogie comme de l’œuvre entière de l’écrivain Mishima, est celle-ci : « Le plein soleil d’été s’épandait sur la paix du jardin ».

Ce pourquoi Mishima ne croit qu’à l’énergie, un instant incarnée dans un être jeune, en pleine passion et beauté. L’éternité éphémère qu’il cherche est celle du souvenir, de ces deux ou trois générations de la mémoire, incarnées ici en Honda. Ce pourquoi lui, Kimitake Hiraoka né en hiver un 14 janvier, voudra mourir en Yukio Mishima à 45 ans en automne, un 25 novembre. Sinon en héros, du moins en symbole pour le Japon, s’éventrant au sabre court avant de se faire décapiter par un compagnon selon la tradition. Comme un guerrier samouraï, même si ce geste spectacle est dérisoire dans la société industrielle en plein essor de 1970.

La lecture de la tétralogie achevée, je la trouve un peu décevante, baroque, bariolée, ressassant les fantasmes mille fois écrits de l’auteur. Il avait probablement conscience de tourner en rond et de quitter son public, d’où ses éclats publicitaires des dernières années. Neige de printemps est le plus séduisant des quatre tomes, Le temple de l’aube le plus lourd. Mais il faut dire que la traduction depuis l’anglais n’arrange rien de la fluidité du texte comme de sa compréhension ! Les approximations, les faux synonymes, les anglicismes, les virgules mal placées abondent. Pourquoi qualifier une chaîne à médaille, au cou de Toru, de « collier » ? Pourquoi la procédure d’empêchement juridique de Honda vise-t-elle à le dire « inhabile », alors qu’inapte serait médicalement plus juste et surtout incapable est le seul mot juridiquement correct ? Pourquoi parler de « l’impossibilité » plutôt que de l’impossible ?

Il manque une vraie bonne traduction directement du japonais de l’œuvre de Yukio Mishima.

Yukio Mishima, L’ange en décomposition, 1970, Gallimard Folio 1992, 288 pages, €5.89

Yukio Mishima, La mer de la fertilité (Neige de printemps – Chevaux échappés – Le temple de l’aube – L’ange en décomposition), Quarto Gallimard 2004, 1204 pages, €27.55

Commentaires récents