C’est un film à grand spectacle dans le ton grandiloquent de l’après-guerre, avec défilés et parades de la cavalerie yougoslave. Fidèle au livre (chroniqué sur ce blog), l’histoire conte l’épopée de Michel (Curd Jürgens), capitaine des courriers du tsar et Russe de caricature (grand, fort, taiseux et habile). Avec l’amour au bout, comme il se doit, et la récompense personnelle du tsar (Louis Arbessier) qui le fait colonel.

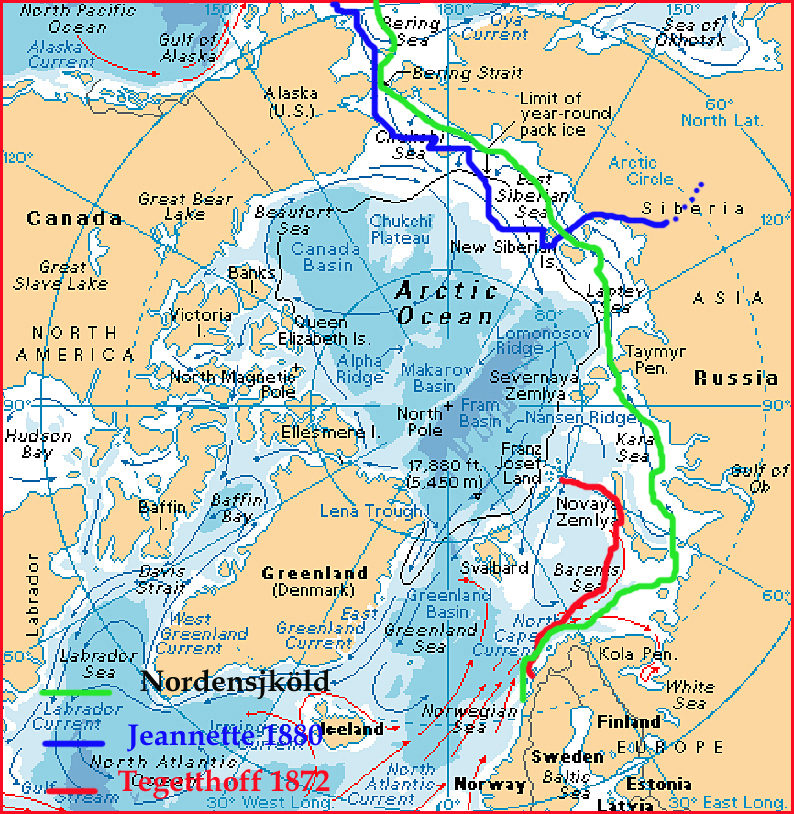

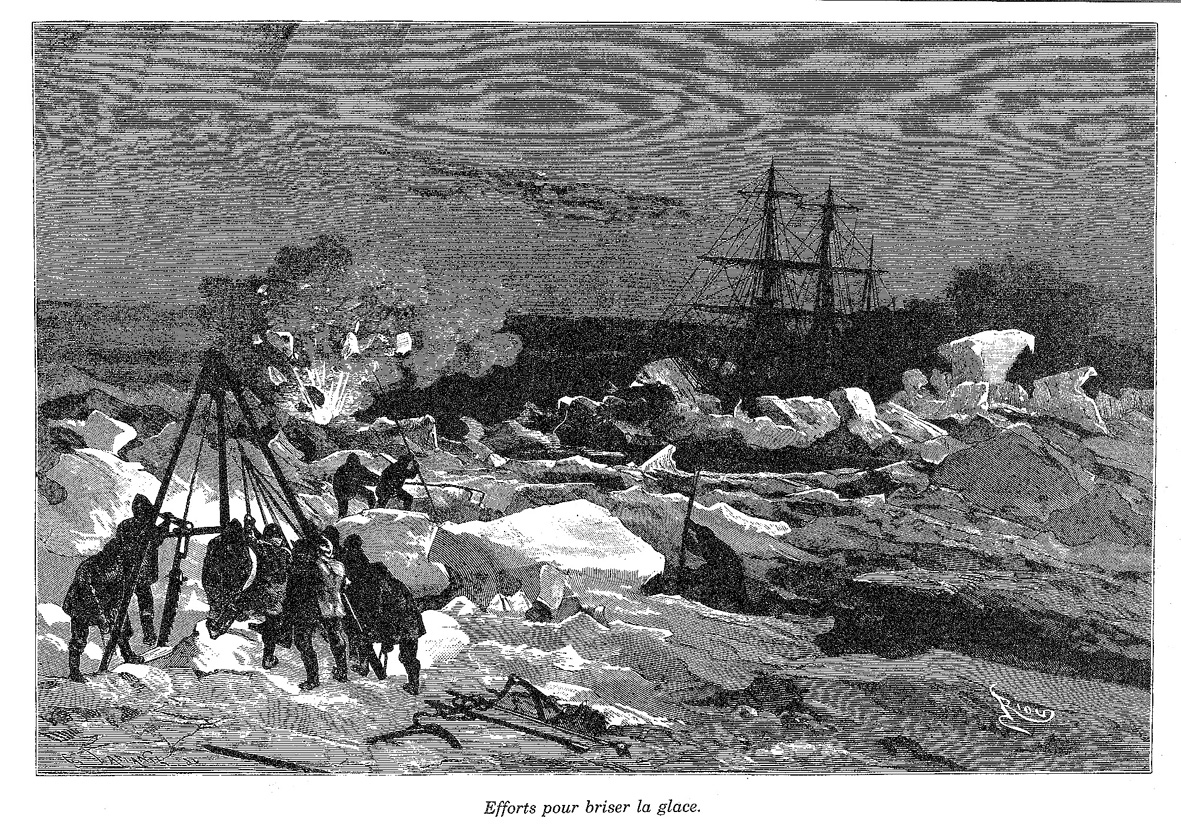

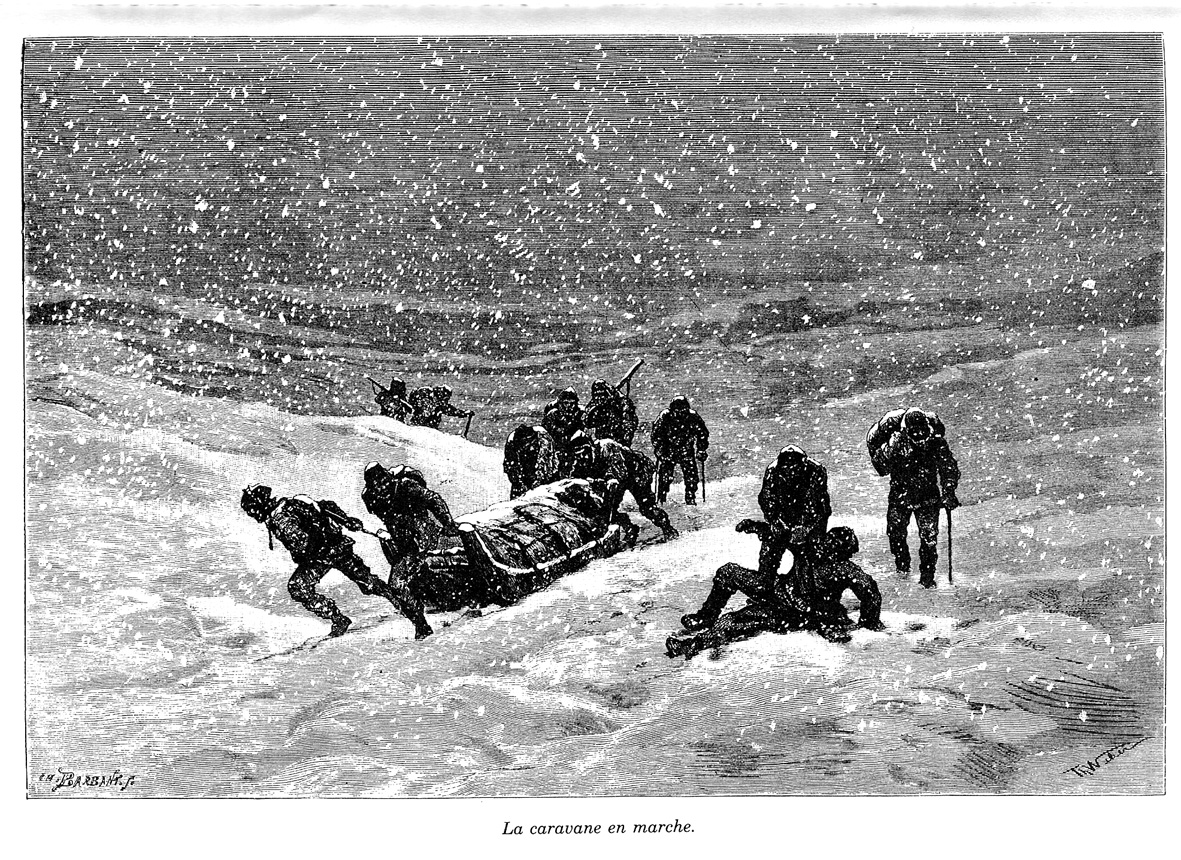

Le spectateur, à la sortie du film, ne peut s’empêcher de mettre en parallèle l’invasion tartare de la Russie de 1880 et celle des Allemands nazis en 1942. Ce sont à chaque fois des hordes dont le mouvement est la force et le nombre la volonté. Michel, avec un stratagème technique très julevernien, réussit à stopper l’assaut des Tartares sur Irkoutsk par le fleuve.

Entre-temps, la figure du Traître Ogareff (Henri Nassiet), ancien colonel russe dégradé pour manquement à l’honneur (il a triché aux cartes), vient mettre du piment dans l’aventure. Notez que Michel, coureur de jupons parce que célibataire mais fauteur d’adultère, n’est pas déshonoré par sa conduite, seulement qualifié d’indiscipliné. Baiser n’est pas une faute à l’honneur mais tricher aux cartes oui. Il faut dire qu’il faut être deux pour consommer l’adultère et qu’il n’y a ni rapt ni viol. Le colonel, mauvais militaire mais bon soldat, guide habilement les Tartares mongols dans les failles de l’armée russe plus faible en nombre. Jusqu’à ce qu’une sorte de Julien Sorel audacieux, ce capitaine des courriers, lui mette à lui tout seul des bâtons dans les roues.

Michel joue le jeu du marchand marié et fait compagnie avec Nadia (Geneviève Page), une jeune femme qui doit rejoindre son père exilé à Irkoutsk sur ordre du tsar pour avoir critiqué le pouvoir. Deux journalistes français, Blond (Gérard Buhr) et Jolivet (Jean Parédès) sont d’aimable compagnie, repoussoirs et grosse caisse à la fois. L’un est de droite et l’autre de gauche, ils se chamaillent mais sont inséparables. Michel ruse pour avoir des chevaux de relais, se cache de sa vieille mère lorsqu’il passe en Sibérie, est fait prisonnier parce qu’une gitane observatrice, petite amie du traître (Sylva Koscina) a vu combien cette vieille femme avait reconnu son fils incognito.

La clé du roman est dans la barbarie tartare qui marque les yeux des ennemis au fer rouge avant de les tuer un peu plus tard. Michel est donc aveuglé d’un sabre chauffé de braises, puis guidé par sa compagne jusqu’à ce que le miracle (scientifique chez Jules Verne, émotionnel dans le film) se produise comme on sait.

Ce sont les femmes qui le sauvent, pour son courage et sa prestance plus que pour sa mission, comme toujours chez les femmes selon Jules Verne. La cruauté ne paie pas chez elles et elles se vengent des barbares, machos et violeurs, en aidant les hommes qui peuvent les sauver. En payant de leur personne s’il le faut.

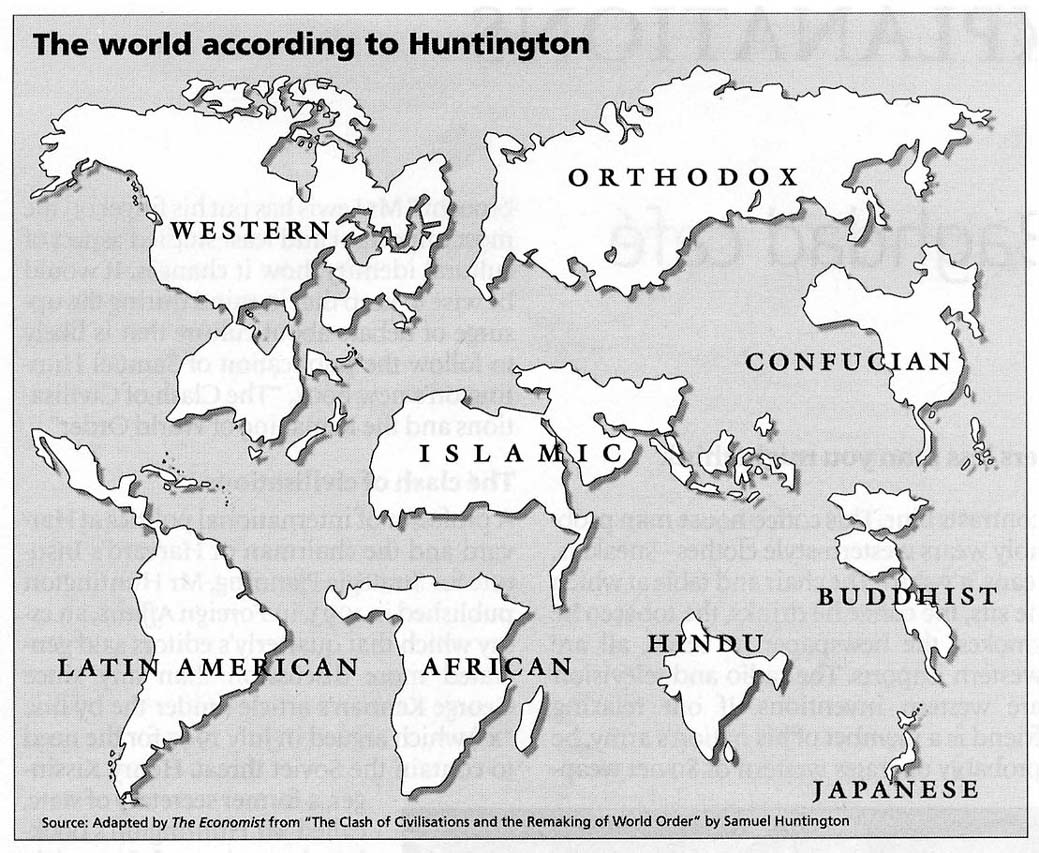

L’aventure progresse en une suite de tableaux édifiants où l’individu est pris dans le collectif. Il lui faut savoir nager pour émerger de la foule et des batailles. Tout le roman est un hymne à la Russie plus qu’au système tsariste, le monarque étant un personnage assez falot, au contraire de ses généraux. C’est aussi un chant de solidarité européenne contre le despotisme asiatique, une valorisation de l’individu courageux face aux hordes – un grand film des années 50.

DVD Michel Strogoff, Carmine Gallone, 1956, avec Curd Jürgens, Geneviève Page, Jacques Dacqmine, Sylva Koscina, Gérard Buhr, StudioCanal 2008, 1h48, 7.00

Jules Verne, Michel Strogoff

Commentaires récents