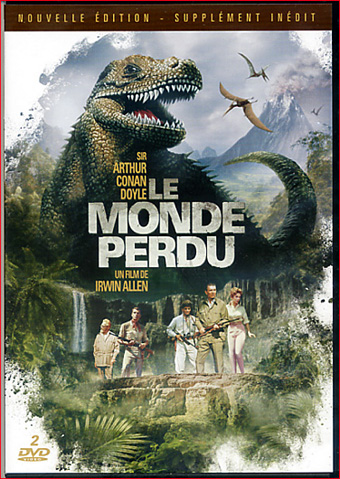

Tiré du roman de sir Arthur Conan Doyle paru en 1912, ce film d’aventure met en scène l’expédition haute en couleur d’un savant bien typé. Le professeur Challenger (Claude Rains) est zoologue et sociopathe mais a décelé, dans la haute Amazonie, un plateau volcanique séparé du reste du monde par de hautes falaises et où « vivent encore des dinosaures ».

Lorsqu’il fait part de cette découverte à l’Institut zoologique de Londres, tout le monde s’esclaffe. Il met au défi ceux qui sont volontaires pour lancer une expédition afin d’en rapporter des preuves et entraîne son compère et rival, le biologiste de bureau Summerlee plutôt snob (Richard Haydn). Un lord explorateur connu (Michael Rennie) et le jeune journaliste Ed Malone (David Hedison) sont acceptés, surtout parce que le patron du second finance l’expédition pour le scoop en exclusivité. La fille du patron de presse Jennifer (Jill St. John) et son frère David (Ray Stricklyn) sont refusés, « je n’accepte ni les femmes et les enfants », dit le professeur ; mais ils vont s’imposer sur place, parce la donzelle aspire à montrer qu’elle n’a pas peur plus qu’un homme et qu’elle sait aussi bien tirer, tandis que son jeune frère « a plus de 21 ans » (il ne fait guère plus, d’ailleurs, même s’il a 31 ans au tournage).

Dans le village de cases amazonien, un hélicoptère attend l’expédition avec un monceau de bagages dont le spectateur se demande comment tout pourra bien tenir dans l’appareil. Des bottes roses, un panier à loulou, le clebs lui-même avec ses papillotes roses, composent l’essentiel du bagage de la fille. Et le lord explorateur n’hésite pas à s’habiller en chemise blanche, cravate et blazer bleu marine pour dîner le soir sur l’Amazone…

Une fois les explorateurs sur place, bardés de fusils, pistolets et couteaux – un appareil photo en plus pour le reporter – la vêture se fait plus fonctionnelle, sauf pour le professeur Challenger armé de son sempiternel parapluie à poignée d’argent, et pour Jennifer qui porte des bottines rouges et un pantalon rose en plus du rouge à lèvre de rigueur. Le plateau volcanique ressemble à celui du Roraima au Venezuela, que j’ai eu l’occasion d’explorer moi-même au début de l’ère Chavez. S’élevant à près de mille mètres au-dessus de la plaine, il vit sous un climat différent et les essences qui poussent comme la faune qui y vit et s’y reproduit n’a presque rien à voir avec ce qui existe au bas des falaises. Seul un étroit passage dans une faille en éboulis permet d’accéder au sommet et d’en redescendre.

Les compères découvrent leur meilleur monstre préhistorique dès le premier soir ; le tricératops disperse le campement et écrase l’hélicoptère. Le lendemain, c’est le caniche qui aboie après un dinosaure herbivore, ce qui met la bête en fureur. Fuite des protagonistes, la fille courant en tortillant de la croupe comme si elle portait en permanence des hauts talons – nous sommes dans la période vraiment pré féministe de la fin des années cinquante. Jennifer est toujours épuisée, ne peut tenir en équilibre sur les vires, est sans cesse traînée par le bras pour avancer, hurlant de terreur à chaque fois qu’elle voit un monstre (ce qui arrive souvent). Deux d’entre eux d’ailleurs se battent, dans une séquence de gros lézards feulant, mordants et battant de la queue qui est une scène d’anthologie ; ils finissent par tomber de la falaise.

Le pilote d’hélico (Fernando Lamas) poursuit une vengeance personnelle, son frère Santiago qui toquait la guitare mieux que lui ayant péri dans une expédition précédente que le lord explorateur avait laissé tomber. Son compère péon (Jay Novello), aussi vil et froussard qu’avide, ne le suit que pour « les diamants » dont on dit qu’ils tapissent le plateau. Jennifer est amoureuse du lord mais il préfère l’aventure (et les aventures) au mariage, et elle se rabat sur le journaliste, tandis que son frère David, en curieuse casaque de cuir fendue au col, séduit une belle indienne du plateau (Vitina Marcus) qui s’enfuit en courant comme une gazelle, la robe très mini, mais qu’il finit par attraper.

Après de multiples péripéties, plantes carnivore, araignée géante fluo, indiens nus cannibales, lacs de lave en fusion, animaux préhistoriques hostiles – tous vont finir par retrouver la sortie, presque aussi frais que lorsqu’ils sont arrivés. Sauf le péon qui a été happé par un saurien géant et le pilote qui a péri en voulant sauver les autres par la libération d’un barrage à lave.

Bilan de l’expédition ? pas grand-chose… Le plateau explose sous le volcanisme qui couvait et seul un œuf de tyrannosaurus rex (avec le bébé vivant dedans), les photos du reporter et deux poignées de diamants bruts, témoignent de ce qui fut une belle découverte.

Malgré le décor souvent en carton-pâte (comme ces énormes rochers qu’on déplace en mimant un effort surhumain), le film est bien fait, les sauriens géants réalistes et les scènes d’action alternent avec bonheur avec celles des émotions pour maintenir le suspense. Les personnages se révèlent, les idylles se nouent, tous font craquer leur gaine. Un bon vieux film d’aventures.

DVD Le monde perdu (The Lost World), Irwin Allen (+ dvd bonus Les monde fantastiques de Irwin Allen (100′), Dinausauria (16′) et Le monde fantastique d’Arthur Conan Doyle (22′), 1960, avec Michael Rennie, Jill St. John, David Hedison, Claude Rains, Fernando Lamas, Richard Haydn, Ray Stricklyn, Jay Novello, Vitina Marcus, 1h36, Rimini éditions 2018, €19.99 blu-ray

Commentaires récents