L’histoire est vraie, le récit est un roman. Narcisse Pelletier fut ce marin français abandonné sur une côte du Queensland australien en 1858 à 18 ans, et récupéré 18 ans plus tard par des marins anglais. Ramené en France, il devint gardien de phare.

Mais le récit de François Garde, fonctionnaire énarque et ancien Secrétaire général du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, s’inspire librement de l’histoire pour « déconstruire » la robinsonnade. Nous sommes deux siècles après le Robinson Crusoé de Defoe, trois décennies après le Vendredi de Tournier. L’homme occidental, aujourd’hui, n’emporte pas la civilisation à la semelle de ses souliers, il est – hors des pays tempérés – l’homme nu, page blanche où tout réécrire.

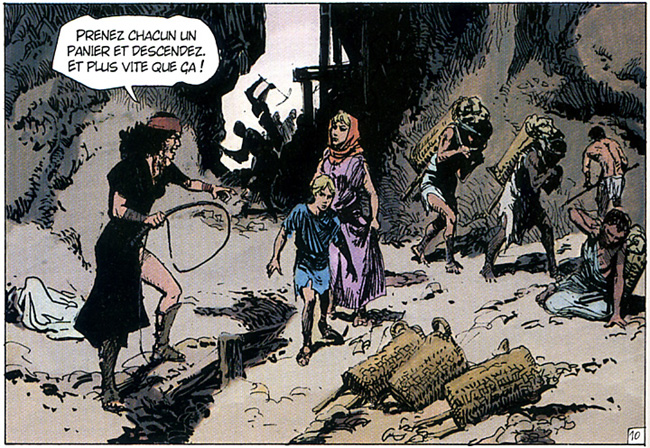

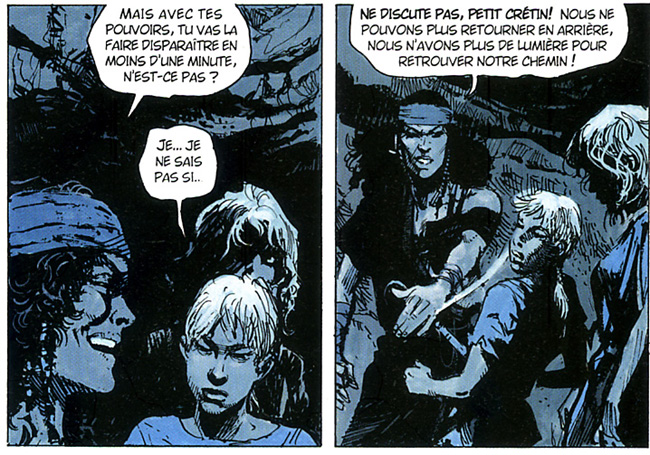

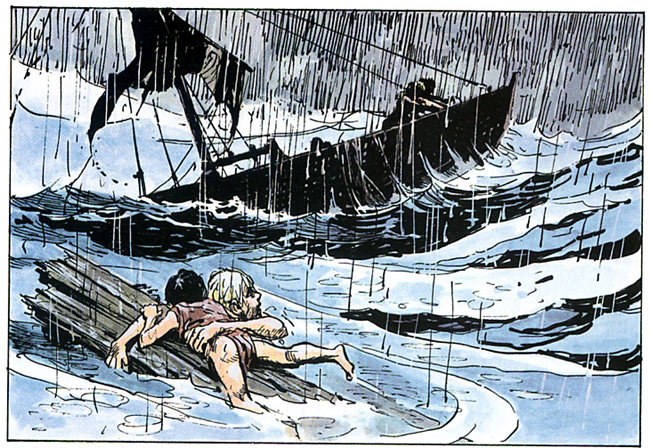

Narcisse à 18 ans est encore un gamin. Fluet mais musclé, obéissant mais fanfaron, il n’a que sa bite et son couteau pour survivre dans la baie déserte où le bateau l’a abandonné. Durant quatre jours, il ne fait rien, trop dépendant pour se prendre en mains. « L’absolue solitude dans laquelle il était précipité le renvoyait aussi à son entière responsabilité » p.110. C’est une vieille aborigène qui l’abreuvera, le nourrira, le prendra en charge comme si elle était sa mère. Car il est vrai que le Blanc jeté dans la nature sauvage est aussi inapte et nu qu’un petit enfant ; ce pourquoi il se servira des plats après tous les autres, les anciens, les hommes puis les femmes – car il n’est rien dans la tribu.

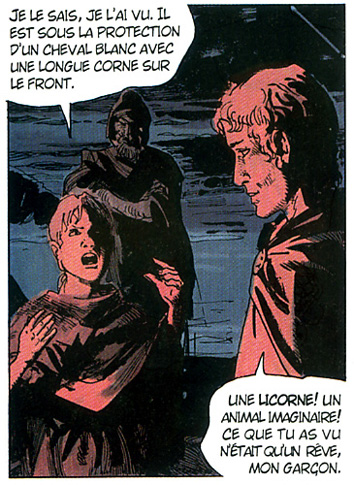

Il devra tout oublier pour renaître. Et s’il répète au début plusieurs fois « Je suis Narcisse Pelletier, matelot de la goélette Saint-Paul », s’il se souvient des mémoires de son parrain à Eylau et de la pute qu’il a sautée au Cap, c’est de moins en moins, comme si le temps usait la mémoire. Celle-ci n’est pas morte, mais enfouie – puisqu’elle ne sert à rien dans le bush.

A deux fois 18 ans, Narcisse aura vécu deux vies. C’est une troisième qui l’attend, à 36 ans, lorsqu’il monte par curiosité dans la chaloupe des Anglais alors qu’il pêchait à pied sur le rivage. Il ne parle que la langue sauvage, faite de sifflements et de clics, il a oublié le babil de l’Occident. Le gouverneur de Sydney, bien embêté de savoir à qui refiler le naufragé, va convoquer tous les étrangers pour savoir quelle langue il peut reconnaître, et c’est le français qui l’emporte. Mais s’il reconnaît le langage, Narcisse est bien incapable de le parler ; il doit tout redécouvrir – non réapprendre, mais dévoiler : le sens, la grammaire, l’accent, le passé et le futur, le conditionnel. Car il est devenu autre.

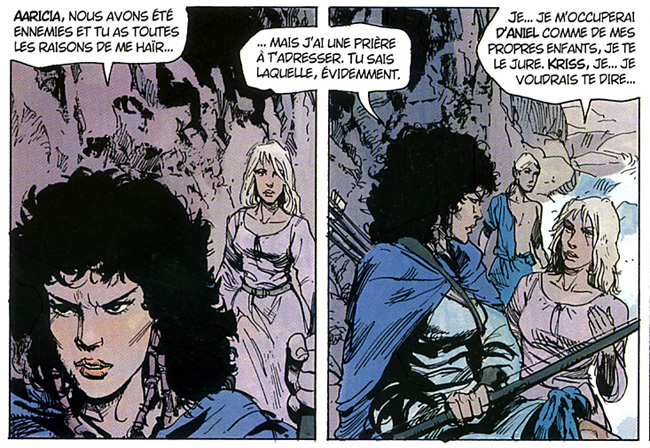

Son mentor est cet explorateur velléitaire et raté, vicomte rentier membre de la Société de Géographie, écartelé comme tout son siècle entre la morale et la science. Il veut sauver une âme compatriote et, en même temps, étudier l’être humain comme un objet. Il le vêt, le nourrit et le protège, mais en même temps veut tout savoir. S’il lui réapprend à parler, c’est pour son enquête sans pudeur. Et pour son grand-œuvre : fonder une nouvelle science, l’Adamologie !

Narcisse, lui, n’a survécu que parce qu’il a su oublier. Il s’est fondu dans la vie sauvage en occultant tous ses réflexes conditionnés de Blanc chrétien puritain : il est allé tout, nu, a vu baiser et violer devant ses yeux, a dû manger avec ses mains et parfois cru, s’est enduit de suie et de boue contre les moustiques, a dormi avec une vieille et avec des enfants. Il s’est même « marié » avec une sauvage, si l’on en croit une confidence échappée par émotion ; il a eu deux petits qu’il a laissé derrière lui sans presque s’en souvenir. Car on ne vit qu’au présent lorsque l’on est sauvage. Le passé se résume à la lignée et à sa place dans le clan, le futur n’existe pas.

Le retour à la société bourgeoise conventionnelle de l’empire, en 1861, est une cruelle acculturation. Il faut se vêtir et manger à la fourchette, ne pas regarder les femmes dans les yeux ni observer les couples s’accoupler, il faut dire ce qu’il faut et jouer les hypocrites… Par contraste, « notre » société apparaît bien compliquée et tordue en relations humaines. Le seul humain qui ne court pas dans Londres, observe-t-il, est un clochard qui mendie… Le travail est requis pour manger, la Science justifie toute contrainte, quand ce n’est pas la Religion. L’humain, lui, compte peu. D’où le mutisme du « sauvage blanc » qui déclare plusieurs fois en guise d’explication : « Parler, c’est comme mourir ». Il y a des comportements qu’il est impuissant à expliquer parce que l’Occidental est impuissant à comprendre.

Dans ce roman qui est plus qu’un récit d’aventures, l’auteur alterne les chapitres à la troisième personne où Narcisse évolue tel qu’en lui-même avec les chapitres à la première personne où l’explorateur Octave de Vallombrun écrit au Président de la Société de Géographie à Paris. Il y a loin de l’homme au texte tant la médiation de l’individu socialement situé, de la langue polie, des convenances bourgeoises et morales, des normes universitaires, sont des filtres qui édulcorent, déforment et caricaturent. La Science, au XIXe, se résume souvent à une ignorance satisfaite où le préjugé politiquement correct compte plus que le réel observé. A-t-on vraiment changé à l’ère d’Internet ?

Il y a du tragique chez Vallombrun comme chez Narcisse : tous deux sont pris dans un destin qui les dépasse, emportés par une société impériale et impérieuse qui croit tout mesurable, même la soumission à la Croyance.

C’est pourquoi ce roman peut se lire à plusieurs niveaux.

- Le premier, le plus facile, accessible aux jeunes adolescents, est celui de l’ensauvagement et de l’aventure en pays inconnu.

- Le second, plus élevé, est une réflexion sur la méthode expérimentale, sur le choc moral entre la Science et l’Homme : peut-on faire d’un humain l’équivalent d’un rat de laboratoire ?

- Le troisième, plus exigeant encore, renvoie à notre société sûre d’elle-même et dominatrice, surtout fin XIXe, volontiers missionnaire, humanitaire, colonisatrice, impérialiste. Même les bonnes volontés comme celle de Vallombrun peuvent peu dans l’emportement social qui les enserrent et les contraint.

Tout le XXe siècle sera une déconstruction critique de cette arrogance, de cet impérialisme de Raison, de ce totalitarisme de religion. Les « sauvages » sont eux aussi « civilisés » : ils n’ont pas la même culture que nous mais la leur est parfaitement adaptée à leur survie dans leur environnement. Quant à nous, sommes-nous vraiment épanouis et heureux chez nous, dans nos contraintes de toutes sortes ?

Ce roman faussement léger a obtenu une multitude de prix, c’est dire combien la littérature en France manque au fond de talents à reconnaître… (Prix Goncourt du premier roman 2012, grand prix Jean-Giono 2012, prix littéraire des grands espaces Maurice Dousset 2012, prix Hortense Dufour 2012, prix Edmée-de-La-Rochefoucauld 2012, prix Emmanuel-Roblès 2012, prix Amerigo-Vespucci 2012, prix Ville de Limoges 2012).

François Garde, Ce qu’il advint du sauvage blanc, 2012, Folio 2015, 383 pages, €7.70

e-book format Kindle, €7.49

Commentaires récents