Thomas (Nicolas Giraudi, 14 ans au tournage), gamin solitaire dans le Tarn de parents divorcés, à 13 ans va faire sa communion, désirée par sa grand-mère. Dans ses balades en vélo au bord de la Garonne, il rencontre brusquement un bandit échappé de prison, Martin (Wadeck Stanczak), un beau jeune homme blême et pas rasé qui le menace d’un opinel s’il ne lui rapporte pas quelques sous.

Dans son existence sans futur, à l’ère socialiste du « changer la vie » parisien, Thomas quitte l’enfance pour aborder le monde adulte, sa violence brute et ses passions brutales. L’univers irénique de la campagne catholique et bucolique avec ses champs vallonnés, son village où tinte la cloche ecclésiale et son curé de choc en moto (Jacques Nolot), bascule dans la vraie vie. Thomas va chercher désespérément de l’argent pour ne pas être tué. Il tape son père (Victor Lanoux) qui le tape pour l’avoir insulté après qu’il lui eut dit que l’argent se gagne ; il vole sa mère (Catherine Deneuve) dans le pot à sucre avant de lui rendre les billets, pris de remords pour ce qu’il a dit au curé qui l’a rapporté à Lili : qu’elle n’était pas sa vraie mère ; il supplie son grand-père (Jean Bousquet) à qui il a raconté tant de bobards mais devant qui il pleure et qui lui donne un billet pour avoir la paix.

Il va donc au lieu de rendez-vous le soir, au bord de la Garonne, pour donner l’argent à l’évadé. Mais il se trouve face à Luc (Jean-Claude Adelin), le frère de cavale, leader du couple et qui est très violent. Lui ne veut pas qu’on les dénonce et commence à faire son affaire à Thomas en l’étranglant, après l’avoir poursuivi, malmené et maîtrisé : « Ne t’inquiètes pas, tu vas dormir » dit-il doucement en lui serrant le cou… Son compagnon, Martin, peut-être séduit par la ferveur fragile de l’adolescent qui lui rappelle lui-même ou par la mystérieuse affinité du garçon avec sa mère et qui le séduira aussi, va refuser le meurtre. Il se bat avec son ami Luc jusqu’à lui planter son opinel dans le dos, laissant le cadavre aller au fil du fleuve. Il réveille Thomas, choqué mais plus vaseux que terrifié, et le renvoie chez lui. Curieusement, les marques sur sa gorge ne se voient pas et, lorsqu’il fera un cauchemar, sa mère qui l’étreint n’y verra que du feu. Ces invraisemblances du début contrastent avec l’hystérie émotionnelle de la fin, ce qui est dommage.

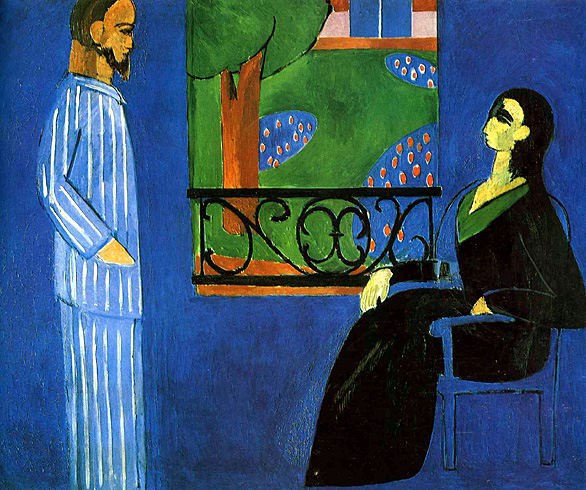

Car le film, centré initialement sur le monde traditionnel de l’enfance à la campagne qui se débat avec la modernité du divorce, de la mixité et de la violence venues des villes, se tourne désormais vers l’épouse qui a raté sa vie et qui cède à sa passion irraisonnée. Martin, égaré, échoue dans le dancing au bord de l’eau qu’a monté Lili pour les jeunes. Il se saoule à tout ce qui se boit, frustré par ses années de prison dont on ne sait si elles sont pour vol, braquage ou meurtre, ce qui est là encore dommage pour bien saisir la suite. Lili est séduite comme son fils par ce beau jeune homme blême et pas rasé. Elle lui trouve une chambre d’hôtel au village et rentre chez elle où Thomas, à 6 h du matin, est déjà réveillé. Il a fait un cauchemar et il lui raconte son aventure d’hier soir sous forme de « rêve ».

Sa mère, pas plus que les autres, ne le croit plus. Affabulateur, Thomas est mal dans sa peau, sans ami ni copine, coincé dans sa pension de curé toute la semaine. Il se rêve donc des aventures et des « rencontres », avide de connaître enfin la vie. Qui admettra ses histoires d’enfant qui va faire sa communion sur les instances de sa grand-mère maternelle (Danielle Darrieux en actrice formidable) qui tient à ce que tout se passe comme avant, « normalement » ? Mais Lili, sensibilisée par sa rencontre avec Martin et intuitive car fusionnelle avec Thomas, va comprendre plus ou moins que le jeune homme a sauvé son fils au prix du meurtre de son ami. « Mademoiselle Catherine Deneuve », comme l’appelle le générique de fin pour les costumes, joue à la perfection une femme tourmentée par ses ardeurs, écartelée entre le fils et l’amant de rencontre ; elle ne s’en sortira pas.

Lorsqu’elle veut le revoir pour s’en expliquer, Martin a disparu, emporté par la copine du trio qu’il formait avec elle et son « frère » dans une voiture de sport décapotable rouge. Un comble pour qui veut passer inaperçu et s’évader vers l’Espagne ! Le film a plusieurs fois ces décalages incongrus qui font douter de sa cohérence. Mais Caïn a tué Abel et ne peut désormais vivre comme les autres ; il quitte la fille dans une station-service où elle fait laver sa voiture (!) et lui rend l’arme qu’elle lui avait apportée. Il revient au village pour retrouver Lili qu’il voit comme une sorte de mère, ou du moins un recours. Elle lui offre du champagne dans son dancing fermé le dimanche où son assistant règle la sono, puis l’emmène chez elle où ils baisent de façon torride, énamourés de passion sensuelle, tout nus sur le grand lit.

C’est là que Thomas, en pleine nuit, les découvre. Il a fait le mur de sa pension de curés pour revenir vers sa mère, vue elle aussi comme un recours, et lui annoncer que le père confesseur sait tout et va prévenir la police. Voir sa mère « faire » l’amour le blesse ; il croyait naïvement en l’amour éthéré enseigné au catéchisme où les enfants venaient comme un don de Dieu au sein de la famille, dans le secret des chambres. « C’est ça, l’amour ? » demandera-t-il à son père par la suite. « Tes amis ne t’ont pas expliqué ? Vous n’en parlez pas entre vous ? – Je n’ai pas d’ami ».

La fille en auto rouge revient en trombe au village pour retrouver Martin dont elle est amoureuse comme de Luc et, pour trahison, le descend d’une balle. Le spectateur ne saura pas s’il s’en sortira, laissant un suspens de plus et un avenir possible ouvert. Thomas fuit sous la pluie battante sur la route et l’auto rouge le rejoint ; il monte car il n’en peut plus, et la fille ne sait pas qui il est. « Je veux partir avec toi ! » dit l’adolescent qui voudrait faire des « rencontres ». Mais il y a les deux autres dont elle ne peut oublier le souvenir, même s’ils sont morts. Elle fait descendre Thomas et va se jeter contre un mur pour « les rejoindre ».

Le lendemain, Lili témoigne à la gendarmerie ; elle est décoiffée, épuisée, hagarde. L’inspecteur, fonctionnaire chauve (Philippe Landoulsi), fait taper son témoignage mais elle ne l’accepte pas car il n’est pas « la vérité ». Elle n’a pas été menacée par l’évadé mais l’a recueilli et s’est donnée à lui volontairement, elle est complice ; elle ne mentionne pas l’enchaînement des circonstances qui, du sauvetage de Thomas à la charité de la chambre d’hôtel, aurait pu donner des circonstances atténuantes. Non, elle en a marre des faux-semblants de la campagne traditionnelle où tout le monde se connait et s’épie, où il faut être comme il faut et croyant comme tout le monde, où il faut sans cesse faire semblant.

Thomas, à 13 ans a été le révélateur des mensonges et des frustrations accumulés dans son existence, de sa mère qui invente une harmonie bucolique proche de « la terre ne ment pas » maréchaliste (allusion à la force tranquille de Mitterrand élu cinq ans plus tôt ?), à son père qui joue à plus sourd qu’il n’est pour ne pas entendre les vérités qui le dérangent et apparaître ainsi « tolérant » comme il se doit, à son mari qu’elle a quitté parce qu’il ne pensait qu’à son plaisir sexuel et à la nostalgie de leurs premières années dont il repasse les films. Thomas doit se confesser, Lili doit choisir entre le planplan et l’aventure, Martin doit assumer son crime maudit par la Bible.

La vérité est nue et apparaît aux yeux du garçon de 13 ans sur le lit de sa mère, rappel de sa fanfaronnade torse nu devant le miroir lorsqu’il défiait virtuellement Martin de le tuer avant de lui livrer l’argent qu’il demandait. Bien plus que le rite obligé de « la communion », il passe du monde de sa mère à celui de son père et quitte désormais l’enfance car il « sait » – et la vérité fait mal justement parce qu’elle est nue. Elle oblige à être ce qu’on est et à assumer la responsabilité de ses actes.

DVD Le lieu du crime 1986 (et les innocents 1987), André Téchiné, avec Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, Wadeck Stanczak, Victor Lanoux, Jacques Nolot, Jean Bousquet, Claire Nebout, Jean-Claude Adelin, Philippe Landoulsi, Nicolas Giraudi, Why Not Productions 2008, 1h30, €20.39

Commentaires récents