Un film post-68 fascinant : il révèle la nature et les instincts dans un monde des années soixante qui en avait perdu l’habitude et le goût. Quatre amis de la classe moyenne d’Atlanta décident le week-end, sous la direction du leader Lewis (Burt Reynolds), de descendre pour la dernière fois une rivière de Géorgie qui va bientôt être barrée pour en faire encore plus d’électricité pour les climatiseurs, dit l’un d’eux. Plus de nature, la civilisation d’abord. D’où le voyage dans le passé de l’Amérique, afin de retrouver la fraîcheur et la passion des pionniers.

Sauf que la vie aventureuse de découvreur est rude, et pas vraiment civilisée. Il faut savoir quitter les conventions, le droit et l’humanisme pour survivre dans la nature sauvage. Les quatre hommes vont le découvrir brutalement. Le virilisme de Lewis, beau macho velu et musclé en combinaison dépoitraillée, tireur à l’arc hors pair et leader incontesté, se voit remis à sa place par les circonstances. Les autres aussi, à commencer par Drew (Ronny Cox), bon père, bon époux, citoyen exemplaire soucieux des lois, et Bobby (Ned Beatty), jouisseur et primaire, qui ne sait pas dissimuler. Reste Ed (Jon Voight), suiveur et suceur de pipe compulsif, qui va se révéler endurant et courageux. Si sa main tremble lorsqu’il veut tuer un daim, il n’hésite pas face à un ennemi. La délivrance est celle de l’accouchement : chacun d’eux deviendra ce qu’il est – au fond de lui, sous le vernis du civilisé.

Car les quatre pénètrent une région sauvage, à peine atteinte par la civilisation, où les êtres humains sont isolés et se reproduisent entre eux. Le thème du dégénéré ne cessera pas dans le cinéma américain, Massacre à la tronçonneuse en donnera une illustration. Loin des autres, l’humain se ravale au rang de bête. La première séquence donne le ton, Drew improvise à la guitare, imité par un gamin autiste (Billy Redden) qui l’imite puis le défie au banjo. Mais l’autisme est bien le thème du film : deux univers qui ne s’interpénètrent pas : la civilisation et la nature, les urbains et les bouseux.

Les quatre payent deux frères du coin, qui bidouillent la mécanique, pour reconduire leurs voitures à l’arrivée, puis remontent avec eux la rivière en gros 4×4 avant de décharger les deux canoës. Ils partent, campent à la belle étoile, chassent le poisson à l’arc au bord de l’eau. Mais cette écologie est étouffante : la nuit bruit de dangers, l’humidité pénètre les os, le feu attire les prédateurs. Nul n’est en sécurité. L’idéalisme du naturel rencontre la réalité : a quête initiatique est brutale et violente.

Dès le jour suivant, Ed et Bobby accostent et sont pris à partie par deux dégénérés du coin, dont l’un est armé d’un fusil. Devant la menace, ils se soumettent, ne pouvant croire qu’en pays de droit on s’en prenne sans raison à eux. Ils ont tort. Ed sera attaché serré au cou avec sa propre ceinture, sa poitrine dénudée pour y tracer un sillon sanglant avant la suite ; sa pipe jetée laisse augurer du sort qu’il connaîtra. Bobby sera carrément dénudé et violé, son corps de grosse truie attirant par son rose imberbe et rappelant probablement à l’homme des collines ses premières expériences sexuelles avec les cochons. Celui qui tient le fusil rigole bêtement, laissant apparaître un râtelier pourri. Il voudra son plaisir par la bouche d’Ed, le suceur de pipe. Tout est montré brut (scènes censurées dans plusieurs pays, dont la Norvège luthérienne et le Brésil trop catholique), bien que le viol soit hors champ, ponctué seulement par les cris de truies que l’agresseur pousse et pousse sa victime à imiter. L’homo-érotisme soft des quatre gars en canoë contraste avec l’homosexualité hard des deux chasseurs dégénérés : nature et civilisation.

Lewis intervient avec son arc et sa main ne tremble pas lorsqu’il embroche silencieusement le violeur. L’autre s’enfuit et Ed, qui a pris son fusil, n’ose pas lui tirer dessus. Dommage pour lui, il devra l’expier ultérieurement. La nature étant impitoyable, qui ne tue pas est tué. Aucun sentiment ne joue lorsqu’il s’agit de sa vie. Quant à la morale, elle est celle de l’Ancien testament, favori des protestants yankees : œil pour œil, dent pour dent. Ce pourquoi les interminables palabres de conscience après la mort du violeur sont difficiles à suivre aujourd’hui, après les attentats et les émeutes de banlieue. Le droit, c’est bien – quand on le fait respecter. Dans les zones libres, la nature sauvage ou la sauvagerie des banlieues, le non-droit règne, autrement dit la loi du plus fort ou du plus rusé.

Le cadavre enterré – avec son fusil, malgré le danger possible des autres – les canoës repris, les compères se retrouvent non seulement dans les rapides, mais aussi sous le feu du dégénéré survivant. Il les suit du haut des falaises. Lewis dit qu’il a entendu un coup de feu, les autres non, mais Drew le légaliste borné plonge dans les ondes et, comme il a voulu ne pas porter le gilet – pourtant exigé par la loi – il crève. Bobby qui était avec lui ne peut maîtriser le canoë et l’autre vient le percuter, ce qui casse le premier et renverse le second. Ballottés par les rapides et cognés sur les rochers, Lewis en a la jambe cassée, il n’est plus bon à rien qu’à souffrir (en expiation « morale » selon la Bible yankee) et les deux autres qu’à se dépatouiller. Bobby se révèle, ses yeux se sont dessillés, il admet que c’est eux ou lui. L’adversaire est sur les sommets, il faut aller le chercher, ceux qui sont dans la rivière sont trop vulnérables à ses balles.

Ed se dévoue, escalade la falaise avec l’arc et les flèches, dans certaines attitudes irréalistes parfois, qu’on sent outrées dans un décor truqué pour la caméra. Mais il parvient au sommet, s’endort et, à son réveil, voit le bouseux pas très loin, tenant son fusil braqué sur la rivière. Il prend son arc, enclenche une flèche, bande la corde… et tremble comme devant la biche. Mais, cette fois, comme l’autre l’a vu et épaule son fusil, il tire sa flèche. C’est là que se situe le meilleur suspense du film, je ne peux en dire plus. L’a-t-il atteint ? L’autre s’avance…

Durant tout le week-end de canoë récréatif dans la nature sauvage, ce ne sont qu’erreurs, mensonges, lâcheté ou brutalité (son pendant ?) et, au fond, la panique. L’être humain urbain n’est plus habitué à la nature, ni aux hommes des bois. Ceux-ci ne sont pas de « bons sauvages » à la Rousseau (Sandrine comme Jean-Jacques), mais des bêtes humaines avilies par leur solitude. Chacun se révèle. Lewis le macho est impuissant, Bobby le cochon rose jouisseur se rend compte du prix à payer pour jouir, Drew y laisse sa peau par (mauvaise) conscience, et Ed est condamné à avoir tué, à n’avoir pas su protéger Bobby, à n’avoir pas su convaincre Drew de porter son gilet, à mentir à l’inévitable shérif.

Guerre du Vietnam qui s’enlise et Watergate qui remet en question les institutions américaines, l’an 1972 n’est pas rose. Il y aura bientôt la réaction Rambo (1972 pour le roman de David Morrel mais 1982 pour le film), cependant Délivrance est le premier à revenir aux sources pionnières du pays : la conquête de la nature et des sauvages. La dernière frontière de la rivière encore inviolée les tente, les bouseux de la montagne les font rire, mais la nature comme les dégénérés se referment sur eux. A eux de survivre. Le héros n’est pas celui qui en prend l’uniforme et la gueule ; nul n’est civilisé au fond de lui et la nature comme l’adversité le lui révèle ; la violence est inhérente à l’homme. L’insouciance n’est plus de mise.

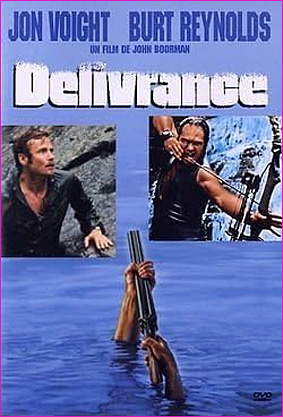

DVD Délivrance (Deliverance), John Boorman, 1972, avec Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronny Cox, Billy McKinney, Warner Bors Entertainment France 2000, 1h50, €8,20 Blu-ray €19,75

Commentaires récents