Balzac est l’un de mes auteurs favoris. Grand observateur il décrit, selon tous les genres, tous les secteurs de la vie sociale. Artiste, il a su sentir et comprendre ; il l’a rendu par sa plume. En ce terne XIXe siècle, il reste un phare que je ne cesse d’explorer.

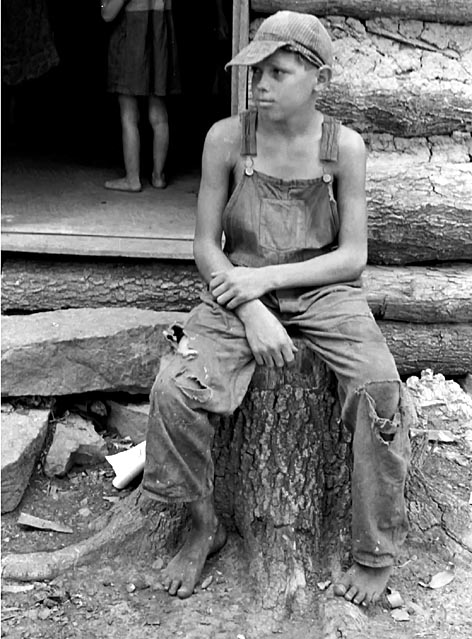

L’éducation est l’un des thèmes qui me tient le plus à cœur. La genèse et le façonnement des êtres m’ont toujours passionné. La métamorphose de l’enfant en adolescent, puis en adulte est peut-être l’histoire la plus riche, en tout cas la plus émouvante du monde à mes yeux. Balzac évoquant l’éducation devait donc fatalement susciter mon intérêt et solliciter ma réflexion. Sa nouvelle de 1832, ‘La Grenadière’, résume assez bien son opinion sur le sujet.

L’éducation modèle, selon Balzac, se compose de deux cadres complémentaires. L’un est statique mais soigneusement choisi : le cadre de vie ; l’autre est dynamique et susceptible d’orientation : l’enseignement au quotidien.

Le cadre de vie n’est pas une donnée du hasard. Il fait l’objet d’un choix délibéré : l’arrivée de la mère et de ses deux enfants à la Grenadière. La maison apparaît comme un microcosme, un lieu géographique et philosophique : « Elle est, au cœur de la Touraine, une petite Touraine où toutes les fleurs, tous les fruits, toutes les beautés de ce pays sont complètement représentées. » Cette région de Touraine peut être considérée comme la province microcosme de la France tout entière, ni trop au nord ni trop au sud, ni trop près de la mer ni trop loin, de climat doux et tempéré, carrefour géographique et historique du pays. Et puis, du val de Loire, la Renaissance française n’est-elle pas partie ?

La maison où s’installe la famille contient tous les éléments matériels, affectifs et spirituels nécessaires à l’idéal de vie des Lumières. On y trouve la nature, mais ordonnée et au service de l’humain. Les jardins, vergers et vignobles sont bien exposés, les plantes et les fleurs y poussent à profusion. La maison est austère mais spacieuse et confortable, orientée au midi. La vue y est majestueuse sur le cours de la Loire et son val, la ville cachée mais proche. En bref, « personne n’y reste sans y sentir l’atmosphère du bonheur, sans y comprendre toute une vie tranquille, dénuée d’ambition, de soins. » Une existence idyllique à la Jérôme Paturot sur ses vieux jours, à la mesure de l’idéal social du petit propriétaire indépendant du début XIXe siècle. La liberté de la propriété, facteur d’abondance matérielle (nourriture et logement), cause de liberté physique (bonheur du corps comblé), sociale (ne pas dépendre) et morale (incitant à la tempérance, au rêve et à l’étude). Tous les appétits se trouvent comblés, ceux du corps, ceux des passions et ceux de l’esprit. Le microcosme est fertile et enchanteur, il élève l’âme à la méditation. Rien de trop, le luxe n’y sert à rien.

Ce principe d’indépendance et de frugalité sociale est transposé dans la famille : chaque enfant a sa chambre, qui lui est un univers personnel, microcosme dans le microcosme. La domesticité, nécessaire à se libérer des contingences trop matérielles avant les robots ménagers et pour tenir sa position, est réduite : une seule femme de charge. « La maison fut meublée très simplement, mais avec goût ; il n’y eut rien d’inutile, ni rien qui sentit le luxe (…) La propreté, l’accord régnant entre l’intérieur et l’extérieur du logis en firent tout le charme. » Propreté dehors reflétant la propreté dedans. Simplicité, goût et confort, tels sont les trois termes qui commandent le choix du cadre de vie pour élever sainement des enfants.

Le mot-clé est ‘harmonie’. La maison est en accord avec la nature ; son ameublement en accord avec la vertu ; ses habitants en accord avec leur lieu de vie tempéré. La vertu est considérée comme indépendante du statut social. Bien que « sa simplicité donnait matière aux suppositions les plus contradictoires, (…) ses manières pouvaient confirmer celles qui lui étaient favorables. » La pratique de la simplicité et du goût rendent socialement inclassable : « elle conserva la même mise avec une constance qui annonçait l’intention formelle de ne plus s’occuper de sa toilette et d’oublier le monde. »

Quant à l’enseignement au quotidien, il est une application du cadre extérieur et des vertus morales : « c’était la vie d’ordre, régulière et simple, qui convient à l’éducation des enfants. » Le programme est le suivant : lever « une heure après la venue du jour », une courte prière, « habitude de leur enfance », puis toilette : « ces soins minutieux de la personne, si nécessaires à la santé du corps, à la pureté de l’âme, et qui donnent en quelque sorte la conscience du bien-être. » Où l’on retrouve l’harmonie des actes et des vertus, de l’intérieur et de l’extérieur, du corps et de l’âme. Discipline et pratique donnent une bonne conscience qui est conscience saine, et la base du bonheur. Ensuite, jeu au jardin, puis étude jusqu’au lever de leur mère où l’affection et la joie peuvent se donner libre cours. Premier déjeuner des enfants, répétitions entre 10 h et 15 h, interrompues par un deuxième déjeuner en commun. Une heure de jeu puis dîner, jeux plus calmes, promenade en famille, leçons. Enfin coucher. L’horaire est strict, régulier, fondé sur l’alternance du jeu et de l’étude, du corps à dépenser et de l’esprit à former, avec des moments particuliers consacrés à l’affection familiale.

Les matières enseignées sont au matin les maths et le dessin. Les enfants ont eu très jeunes une bonne anglaise et sont tous deux bilingues. Hormis les mérites sociaux de l’anglais, très bien vu dans les hautes classes revenues d’émigration, la connaissance d’une langue étrangère permet un contact avec un univers mental et culturel différent. Quant aux autres matières, elles sont classiques. Le latin est langue d’église mais aussi de Rome, donc du droit et des vertus. Plus qu’une discipline grammaticale et une érudition historique, le latin apparaît ici comme un apprentissage moral. Les maths, structurant l’esprit par la logique, ouvrent sur l’infini et développent les facultés de raisonnement et de rigueur. Quant au dessin, il relie directement l’âme et l’esprit à la nature par l’observation de l’œil et l’acte de la main. Il est éducation manuelle qui développe l’habileté, mais aussi éducation à regarder, à sentir et à sublimer. Il développe la maîtrise et le goût. Raison, morale, sensibilité : où l’on retrouve les trois étages de l’homme, distingués par les philosophes.

Cette éducation diffère quelque peu de celle de Platon dans la ‘République’. Latin et dessin remplacent chez Balzac la musique, considérée par le Grec comme développant la perception du rythme et le sens de l’harmonie, guidant l’amour vers le Beau, depuis le physique jusqu’au moral. Mais Balzac est de son siècle et, avec lui, il dissocie le corps de l’esprit, l’esthétique de la vertu. Ce n’est que pour le reste que Balzac se conforme aux préceptes de Platon. Il valorise les maths, préparation à la méthode dialectique, seule capable de faire saisir à l’intellect le sens des choses. Il valorise de même la gymnastique, qui est apprentissage de la guerre et maîtrise de son corps, adaptée par Balzac selon les principes rousseauistes de vie saine dans la nature, courses, jeux, escalades, sans aucune des tentations des villes à la puberté. A la mort de sa mère, l’aîné des garçons, qui a souvent discuté avec deux militaires, s’engagera comme mousse. La rude vie marine complètera aussi bien son éducation de fils du XIXe siècle que la bataille complétait celle des enfants grecs.

En revanche, Balzac est très proche de Rousseau en ce qui concerne les livres. Ils doivent être « intéressants mais exacts » afin de ne pas enfiévrer l’imagination ni susciter de fausses utopies. « C’était la vie des marins célèbres, les biographies des grands hommes, des capitaines illustres, trouvant dans les moindres détails de cette sorte de livres mille occasions de lui expliquer prématurément le monde et la vie ; insistant sur les moyens dont s’étaient servis les gens obscurs, mais réellement grands, partis, sans protecteurs, des derniers rangs de la société pour parvenir à de nobles destinées. » Se retrouve ici l’écho de l’Émile qui, à partir de douze ans, suit un enseignement fondé sur l’observation et l’utilité, méfiant envers tous les « babillards ». Se retrouve aussi l’ambition bourgeoise post-aristocratique, celle de se faire par soi-même. Jules Verne poussera à l’incandescence cette vertu de la lecture constructive autant qu’aventureuse.

Rousseauiste également est la manière dont cet enseignement est appliqué, au sein de la famille et dans la nature. « A la campagne, les enfants n’ont pas besoin de jouets, tout leur est occupation. » La discipline de l’hygiène et de la morale, la vie naturelle au rythme du jour et des saisons, suffisent pour que l’éducation réussisse. « Qui n’eût pas admiré l’exquise propreté de leurs vêtements, leur joli son de voix, la grâce de leurs mouvements, leur physionomie heureuse et l’instinctive noblesse qui révélait en eux une éducation soignée dès le berceau ? » De Rousseau aussi vient l’enseignement moral : « Elle avait donné de la discrétion à ses deux fils en ne leur refusant jamais rien, du courage en les louant à propos, de la résignation en leur faisant apercevoir la nécessité sous toutes ses formes. » Encore de Rousseau l’éducation intellectuelle : « Elle dirigeait admirablement bien leurs jeunes âmes, ne laissant entrer dans leur entendement aucune idée fausse, dans leur cœur aucun principe mauvais. Elle les gouvernait par la douceur, ne leur cachant rien, leur expliquant tout. »

Rousseau est omniprésent, jusque dans le bonheur familial, la relation idéale mère-enfant – sans le père : « Ces enfant semblaient n’avoir jamais crié ni pleuré. Leur mère avait comme une prévoyance électrique de leurs désirs, de leurs douleurs, les prévenant, les calmant sans cesse. Elle paraissait craindre une de leurs plaintes plus que sa condamnation éternelle. » A cette attitude du cœur correspond une attitude du corps : « elle voulait être pour eux gracieuse à voir, être pour eux attrayante comme un doux parfum auquel on revient sans cesse. » A ces soins répond la conduite des enfants : « ils ne manquaient à rien, tant ils avaient peur l’un et l’autre d’un reproche, quelque tendrement qu’il leur fût adressé par leur mère. »

Le fondement de l’éducation paraît être cet amour maternel. C’est « un sens merveilleux, qui n’est encore ni l’égoïsme ni la raison, qui est peut-être le sentiment dans sa première candeur, apprend aux enfants s’ils sont ou non l’objet de soins excessifs, et si l’on s’occupe d’eux avec bonheur. Les aimez-vous bien : ces chères créatures, tout franchise et tout justice, sont alors admirablement reconnaissantes. Elles aiment avec passion, avec jalousie, ont les délicatesses les plus gracieuses, trouvent à dire les mots les plus tendres ; elles sont confiantes, elles croient tout en vous. » Ces phrases lyriques montrent, de façon étonnamment moderne, que la confiance est le socle de toute éducation réussie : l’amour de sa mère, senti par l’enfant dès le tout premier âge, lui donne cet abandon primordial sans lequel il ne peut s’ouvrir aux expériences du monde, la confiance du refuge pour aller voir ailleurs. Balzac poursuit, de manière pré-behavioriste : « Aussi peut-être n’y a-t-il pas de mauvais enfants sans mauvaises mères ; car l’affection qu’ils ressentent est toujours en raison de celle qu’ils ont éprouvée, des premiers soins qu’ils ont reçus, des premiers mots qu’ils ont entendus, des premiers regards où ils ont cherché l’amour et la vie. Tout devient alors attrait ou tout est répulsion. »

Balzac suit Rousseau aussi en ce qui concerne la vertu : elle ne se trouve qu’en-dehors de la société régnante, du ‘monde’ social qui gâte l’homme sous le regard évaluateur des autres dès l’enfance en l’obligeant à la pose et à l’hypocrisie. Ce n’est pas un hasard si son héroïne est venue se réfugier à la campagne, après une vie dont on nous laisse entendre qu’elle fut orageuse. Ayant cruellement vécu l’ambition, la duplicité et la vénalité de la société parisienne, cette mère s’est retirée à la campagne pour élever sainement ses fils.

Mais Balzac ne va pas, comme Rousseau, jusqu’à faire l’apologie du bon sauvage des champs, opposé au civilisé corrompu des villes. Ses paysans, dans ses œuvres, sont rusés, bornés, avares, aussi bien que courageux, tenace ou fidèles. Il place la césure non dans la condition de chacun, mais dans sa psychologie. L’éducation, dès lors, vise moins à construire qu’à révéler, moins à programmer qu’à structurer. Les enfants de Balzac ne sont pas des pages blanches sur lesquelles l’éducateur peut écrire ce qu’il veut. Balzac reste – par préjugé ? – un aristocrate de tempérament, au moins d’aspiration. Par là il reconnaît la place de l’hérédité, mais il montre que la générosité, comme la bassesse, peuvent se rencontrer dans tous les milieux.

Le rôle principal dans la société revient à l’éducation. Elle est une discipline morale, un dressage physique qui dompte les instincts, canalise et sublime les passions par l’exercice des matières et de la raison. L’éducateur élève en même temps qu’il enseigne. L’hérédité ne détermine que les limites de l’être ; à l’éducation de modeler cette plastique pour épanouir l’enfant parmi ses semblables, poussant ses possibilités. Aux parents de guider l’éducation, favorisée par un milieu naturel et social riche, aussi bien que par un milieu affectif et intellectuel rempli et stimulant.

Les vertueux, qui sont les « nobles » de Balzac, se rencontrent rarement au pouvoir, sauf sous le règne de Napoléon qui savait les reconnaître et les encourager. Mais ils se trouvent à tous les stades de la société et en forment l’élite des corps, du cœur, de l’esprit. Médecins, juges, curés, nobles campagnards ou parisiens, paysans, chefs de bande, officiers, même gardes-chasse et servantes se montrent chez Balzac aptes au dévouement, à l’abnégation, à la noblesse du sacrifice.

Dans ‘La Grenadière’, il s’agit d’une mère rongée par la maladie, qui ne survit que par volonté afin d’élever ses petits. Il s’agit de son fils aîné, quatorze ans, que l’exemple de sa mère saisit à la fois par l’intuition du cœur et par l’effort de sa raison ; il mûrit plus vite et devient responsable avant son âge. Si ces enfants apparaissent aussi sages et disciplinés, alors que leur jeunesse aurait dû les pousser à l’insouciance et à la turbulence, cela semble moins dû à l’éducation idéale qu’ils ont reçue que par l’ascendant que l’amour de leur mère exerce sur eux. Ils la savent malade et sentent les ravages que la maladie opère en elle, ce qui les force à la ménager et à lui obéir plus facilement.

Touchante et édifiante histoire qu’a su conter Balzac. Mais, plus qu’une simple application des principes de Platon et Rousseau, adaptés au temps, Balzac a su ajouter ici ou là un trait de psychologie moderne. Ce dont il a le secret et qui donne à ses personnages exemplaires, surtout ici à la mère et au fils aîné, cet accent de vérité qui caractérise le vécu.

Honoré de Balzac, La Grenadière, 1833, CreateSpace Independent Publishing Platform 2016, 58 pages, €11.68

e-book format Kindle, €9.90

Commentaires récents