Nicolas de Saint-Damien est un bâtard, il porte le nom de sa mère. Originaire d’une famille de vieille noblesse croisée de Montpellier, celle-ci a fugué à 18 ans pour faire l’actrice ; elle a eu un enfant mais personne ne sait avec qui. Dès 16 ans, Nicolas manifeste des aptitudes au plaisir et à la liberté. Il nique trois filles avant de trouver la bonne, une Sibylle de Fauquembert un peu fade mais complaisante. Il se marient.

Mais Sibylle est flanquée d’une duchesse de mère qui couve sept filles et habiter l’hôtel particulier parisien grand comme une caserne, une fois marié, n’est pas de tout repos. Le père ayant fait son devoir de géniteur, passe sa journée à fulminer au travail avant de rentrer à la maison fulminer devant les débats télévisés, si bien que Nicolas se retrouve le seul mâle du foyer entre des filles de 9 à 25 ans. Une situation inconfortable qui l’étouffe. Au bout de quinze jours il s’évade, sollicite ses amis prolos pour trouver un rade pas cher ans un quartier non-bourgeois, laisse une lettre à sa femme et disparaît « pour six mois ».

C’est le début de l’aventure, contée d’un ton léger, avec l’ironie de l’auteur qui conte et commente. Un roman qui se lit avec allégresse tant tout est bien mené, délicatement et avec honneur. Damien couche avec les filles qui consentent ; il est jeune – 23 ans – bien de sa personne, et décidé. Il aime les gens et se lie facilement, les faisant parler. Il se donne deux semaines pour trouver un emploi mais sa logeuse du XXe arrondissement doit recevoir un amant et Nicolas s’aperçoit qu’il s’agit d’un vieux sénateur qu’il a rencontré chez son beau-père. Il décide donc de partir loin pour faire sa vie à partir de rien, sans relations ni prestige de particule. Comme il parle anglais, il prend l’avion pour Londres.

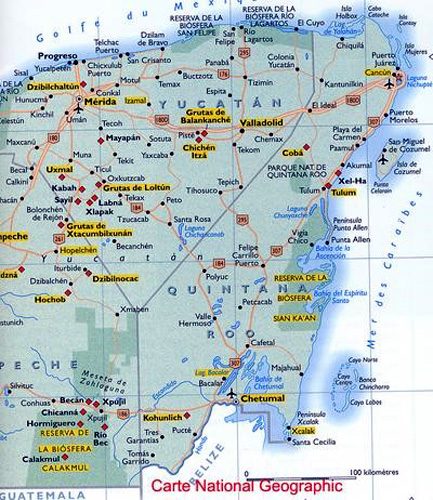

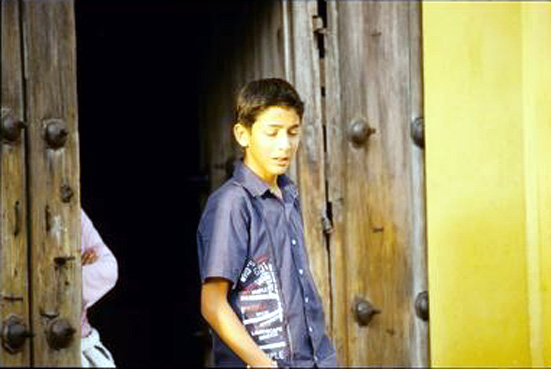

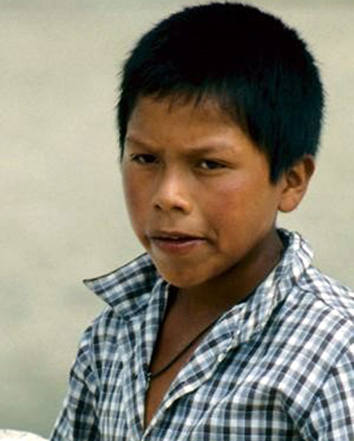

Reçu chez Harrod’s, auquel il demande un poste, il tape dans l’œil du jeune homme qui le reçoit. S’il n’a pas d’emploi, il a un cousin en province, maître d’hôtel de luxe à la campagne qui peut en avoir un. Il le recommande et Nicolas est pris ; il plaît. Un jour arrive toute une smala mexicaine à Grosvenor Castle : le père candidat à la présidence, son garde du corps, sa fille Mexique et sa gouvernante. Une aile est isolée et sécurisée pour eux tous et Nicolas est affecté à leur service. Il plaît à la jeune fille et Mexique lui demande de le conduire visiter la campagne. Ils partent d’abord avec la duègne, puis à deux. Il en devient amoureux. Un moment, dans la voiture, Mexique avoue : « j’ai 12 ans ». Elle fait plus grande que son âge, 16 ans au moins mais elle n’a que 12 ans.

Saint-Damien ne se démonte pas, il a beaucoup d’affection pour elle mais pas question de la toucher ; on peut « dormir » avec quelqu’un sans « coucher » avec – distinction que la moraline hystérique ne sait pas faire. En 1989, on pouvait encore en jouer, délicieusement. Félicien Marceau, alias de Louis Carette, est né en 1913 et décédé en 2012. Il a eu le prix Goncourt en 1969, avant de devenir Immortel en 1975. De même qu’il a été Belge et plutôt en faveur des nazis, avant de se voir accorder la nationalité française par le général de Gaulle lui-même au vu de son dossier. L’attitude des gens dans les époques troubles ne peut être jugée qu’en fonction des circonstances particulières.

Le prétendant à la présidence mexicaine pense que l’on peut enlever sa fille pour qu’il retire sa candidature et il mandate Nicolas de Saint-Damien, dont il a pu apprécier les qualités d’honneur et d’initiative, pour veiller sur Mexique en plus de sa duègne. Ils partent séparément d’Angleterre par deux itinéraires différents pour se retrouver à Corfou, chez un ancien chef du protocole d’un ex-président grec, ami du père. Un bateau est à leur disposition pour naviguer incognito. Ce sont des moments heureux, nager ensemble, manger ensemble, dormir ensemble, en bref vivre.

Puis de faux pêcheurs abordent le bateau et enlèvent ses occupants pour les séquestrer dans une villa immense, le temps de la campagne électorale mexicaine. La cuisinière de l’équipage, prisonnière elle aussi, fait passer une épingle à nourrice et un trombone dans le plat de riz et la duègne parvient à ouvrir les cadenas des chaînes qui retiennent Mexique et Nicolas. Ils s’évadent, non sans que Nicolas ait tué le gardien. Une fois l’affaire terminée avec la police, Nicolas reprend sa route ; il ne peut rester avec Mexique, trop jeune, mais garde le contact.

Durant deux ans, il va errer des États-Unis à l’Afrique, faire plusieurs métiers, rencontrer nombre de gens, dont un producteur richissime d’Hollywood qui a réussi et dont le lecteur apprendra (mais pas Nicolas) qu’il est en fait son père gitan. Il est fier de son garçon qui s’est fait tout seul – comme lui – et a surveillé sa croissance depuis l’école primaire sans jamais se découvrir, ce qu’il avait juré à sa mère. Il obtient que Nicolas divorce à distance de Sibylle, déjà remise en ménage avec un autre.

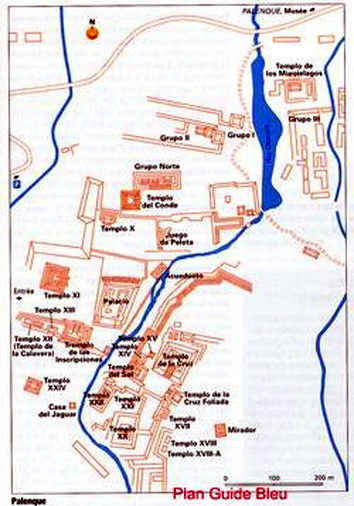

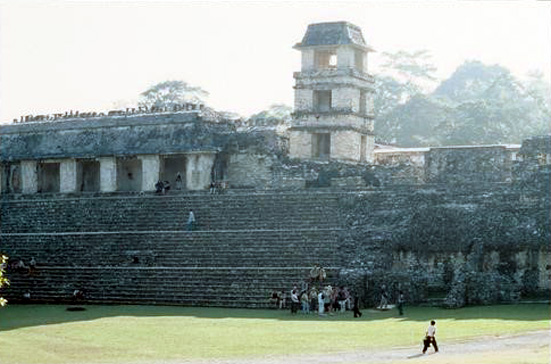

Un jour, Nicolas de Saint-Damien pousse sa liberté jusqu’au Mexique. La duègne vient d’apporter un gâteau orné de 14 bougies à la jeune Mexique et lui dévoile… Nicolas de retour. « Au Mexique, au moins, on peut se marier à 14 ans ». Il arrive que la liberté ait un visage et qu’il faille peiner pour le trouver. Et que la liberté ait des principes, qui la conditionnent, sans quoi elle n’est que licence.

Félicien Marceau, Un oiseau dans le ciel, 1989, Folio 1991, 286 pages, €2,87

Commentaires récents