Nous avons deux heures de route jusqu’à Mérida. Nous dépassons des haciendas (« hacer » = faire en espagnol) de cordes de sisal ou de viande sur pieds. Mérida se fait connaître tout d’abord par sa zone industrielle, bien qu’elle soit célèbre surtout pour son université, son archevêché et son rôle de capitale administrative de l’état du Yucatan. Proche du niveau de la mer, elle compte près de 700 000 habitants et possède l’un des douze aéroports internationaux du Mexique.

Fondée en janvier 1542 sur la cité maya de Tiho, elle porte le même nom qu’une ville d’Estrémadure car les monuments mayas que les conquistadores ont découverts leur rappelaient leur ville natale. La prospérité de la corde de sisal, exportée aux Etats-Unis pour alimenter les moissonneuses-lieuses, ont rendu nombre d’habitants milliardaires au début du 20ème siècle et leur ont permis de construire de luxueuses résidences le long du Paseo de Montejo.

Le bus nous dépose dans la vieille ville, sur la place centrale appelée comme ailleurs Zocalo ou ici, plus spécifiquement, « Plaza Mayor » (la grande place). Le palais du Gouverneur, bâti en 1892, a les murs de sa cour, de l’escalier et du premier étage couverts de fresques terminées en 1978 par le peintre Ferdinand Castro Pacheco. Ce muraliste célèbre au Mexique conte en images l’histoire du pays, l’homme surgissant du maïs, le dieu jaguar, l’aigle tenant en ses serres un serpent.

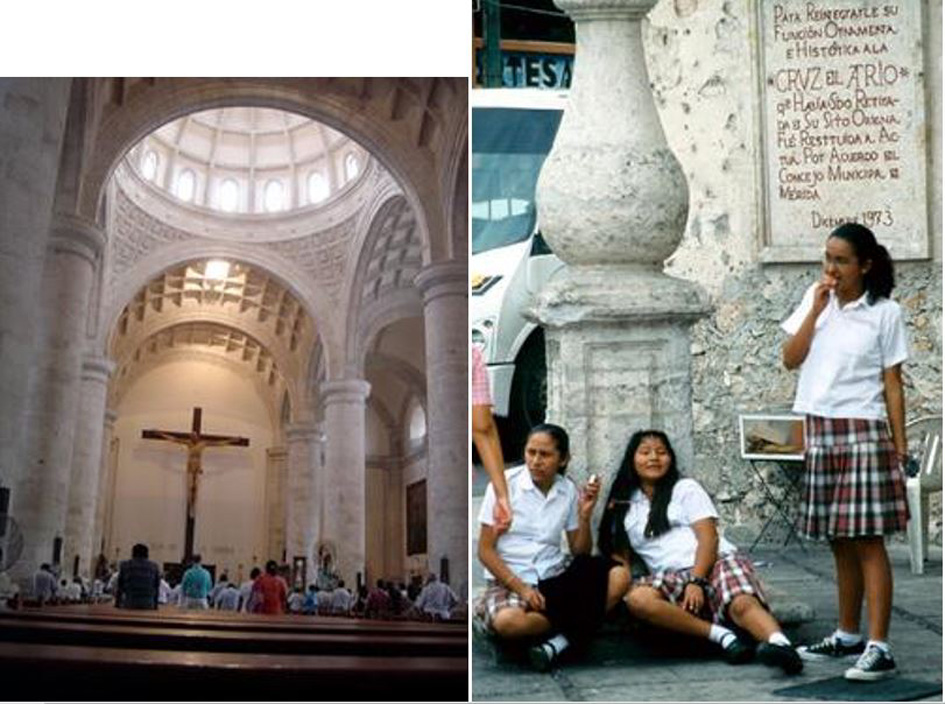

Dans la cathédrale, achevée en 1598, une messe bat son plein avec la lecture de l’évangile selon saint Matthieu. La façade de style Renaissance se voit flanquée de deux tours que l’absence de recul empêche d’apprécier à leur juste mesure. Il s’agirait de la plus ancienne cathédrale du continent américain. Les voûtes sont à caissons et la chapelle du Christ des Ampoules permet de vénérer une statue de bois du 16ème siècle.

Sur un coin de la place, en poursuivant le tour dans le sens des aiguilles d’une montre, nous visitons l’ex-palais Montejo transformé en banque Banamex, elle-même rachetée il y a quelques années par la Citygroup des Etats-Unis. La façade 1549 est de style plateresque toute sculptée de conquistadores au regard menaçant, les pieds écrasant des Indiens grimaçants. L’intérieur visitable est une suite de vieux salons sombres dans le chic bourgeois alourdi du siècle dernier.

Au sortir du palais, éblouis par la lumière, nous pouvons admirer parmi les jardins de lauriers de la place toute une troupe de petits écoliers en shorts bordeaux et chemise blanche que la touffeur fait bayer. Ils sont bruns, frais et pleins de vigueur. En rang et en uniforme, garçonnets et fillettes mêlés font se sentir joyeux de l’humanité. C’était l’un des secrets des ordres totalitaires. Sur un ordre de leur maître, les écoliers retournent sur leurs pas pour se diriger vers le palais du Gouverneur. Nous ne les verrons pas de près.

Mais la place nous réserve encore le sourire des jeunes devant les photos que nous prenons ; ils sont heureux de vivre, d’être là en ce jour, d’être pris pour cibles par les photographes étrangers. Ils ont l’impression de participer à la modernité et cela enthousiasme plus que l’air revêche de nombre de Français du même âge à Paris.

Nous déjeunons sur un coin de la place, à l’étage, d’une salade César et d’une bière dans un vieux café à l’espagnole. Du balcon, nous dominons l’esplanade de l’église et un coin du parc, nous permettant quelques vues sur les gens qui passent et sur le flic à l’ancienne qui s’efforce de régler une circulation qui n’a pas besoin de lui. Je pourrais me croire revenu dans une ville de province française du début des années 1960, formelle, rituelle et assoupie.

Nous quittons Mérida en traversant la voie de chemin de fer, prospère dans les années 1930 mais à l’abandon depuis la fin des années 1970 faute du désir des gens d’ici d’aller voir ailleurs, donc de rentabilité.

Commentaires récents