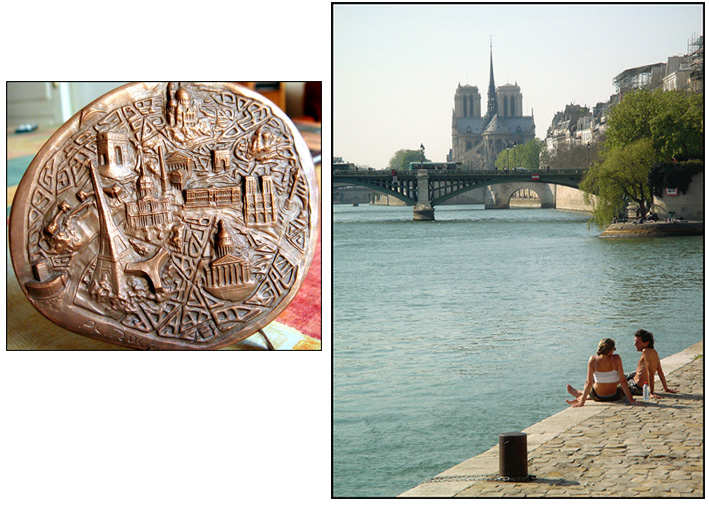

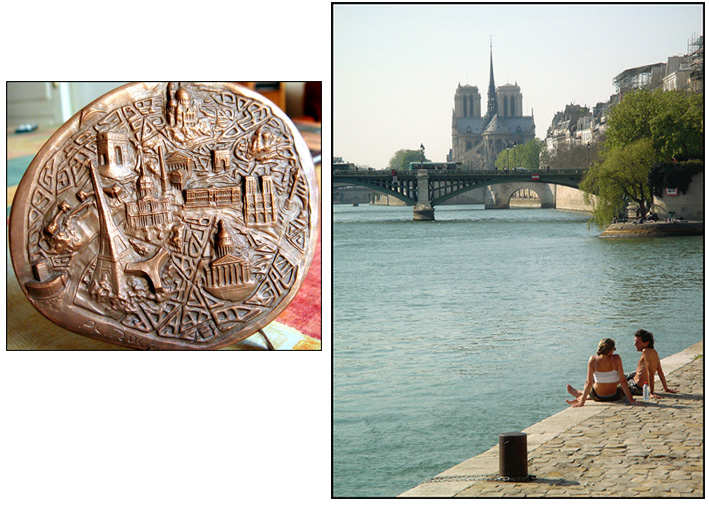

Nombreux sont les touristes ou les voyages scolaires qui viennent à Paris en coup de vent. Leur itinéraire logique suit la Seine, de Notre-Dame à la tour Eiffel. Paris est en effet une ville-centre grâce au fleuve. Il relie dans l’histoire les foires de champagne, les blés de Beauce et les vignobles bourguignons aux marchandises venues par mer depuis Le Havre et Rouen.

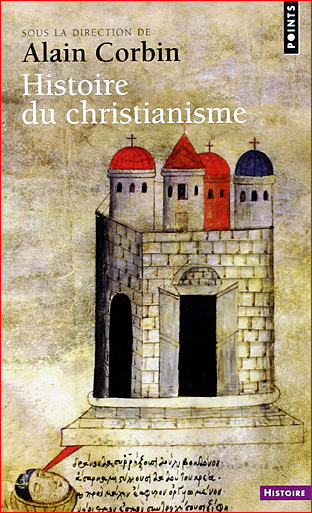

Il est aussi le fil symbolique de la tradition qui va de la spiritualité médiévale (Notre-Dame) à la modernité révolutionnaire (place de la Concorde), commerçante (Champs-Élysées) et industrielle (tour Eiffel), en passant par l’Etat et la culture (Louvre).

Il est aussi le fil symbolique de la tradition qui va de la spiritualité médiévale (Notre-Dame) à la modernité révolutionnaire (place de la Concorde), commerçante (Champs-Élysées) et industrielle (tour Eiffel), en passant par l’Etat et la culture (Louvre).

La tête de l’Etat a migré depuis les Romains de l’île de la cité vers le château du Louvre sur la rive droite, puis le palais de l’Élysée – toujours plus loin vers l’ouest. Le début de l’été est propice, les jours plus longs, le temps souvent beau sans être accablant, une brise rend cristalline l’atmosphère. Paris reste vivant tant que les vacances scolaires ne vident pas les Parisiens, les commerces sont ouverts.

La tête de l’Etat a migré depuis les Romains de l’île de la cité vers le château du Louvre sur la rive droite, puis le palais de l’Élysée – toujours plus loin vers l’ouest. Le début de l’été est propice, les jours plus longs, le temps souvent beau sans être accablant, une brise rend cristalline l’atmosphère. Paris reste vivant tant que les vacances scolaires ne vident pas les Parisiens, les commerces sont ouverts.

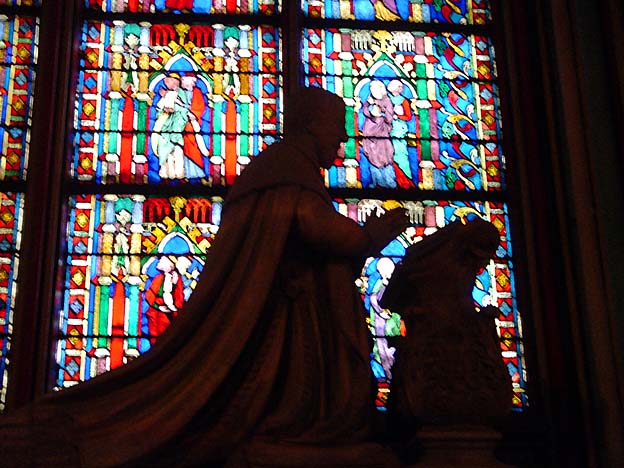

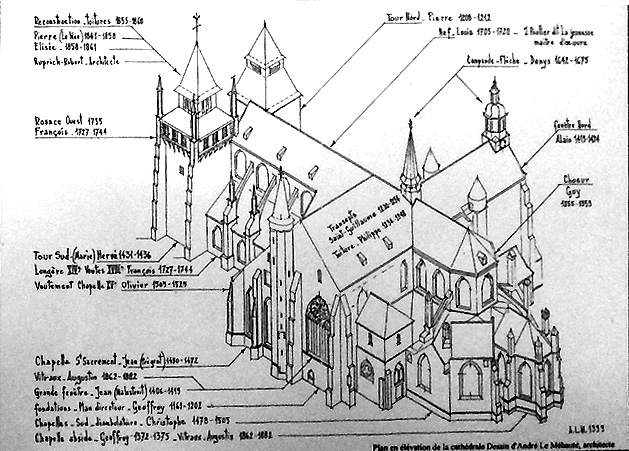

Notre-Dame est la grande cathédrale, vaisseau de l’esprit sur l’île d’origine. Tous les élèves et les Japonais commencent ici. Le mieux est de commencer la visite par le pont de la Tournelle, qui permet de bien voir le chevet. Puis revenir par la rue Saint-Louis en l’île où trônent les boutiques, dont les fameuses glaces Berthillon.

Notre-Dame est la grande cathédrale, vaisseau de l’esprit sur l’île d’origine. Tous les élèves et les Japonais commencent ici. Le mieux est de commencer la visite par le pont de la Tournelle, qui permet de bien voir le chevet. Puis revenir par la rue Saint-Louis en l’île où trônent les boutiques, dont les fameuses glaces Berthillon.

Au centre du portail de Notre-Dame, au-dessus du Christ en majesté, Satan pèse les âmes, surveillé par saint Michel. Sur le parvis, au-dessus de l’ancien Paris qui se visite, des animations attirent plus les gamins que les vieilleries. Mais les rues tracées au sol montrent combien l’ancien Paris vivait à l’étroit, les boutiques n’ouvraient souvent que 4 m²… Dès que le soleil s’établit, le bronzage sur les quais est de rigueur. Cela sous la préfecture de Police bordée de cars de flics, quai des Orfèvres, rendu célèbre par le Maigret de Simenon.

Au centre du portail de Notre-Dame, au-dessus du Christ en majesté, Satan pèse les âmes, surveillé par saint Michel. Sur le parvis, au-dessus de l’ancien Paris qui se visite, des animations attirent plus les gamins que les vieilleries. Mais les rues tracées au sol montrent combien l’ancien Paris vivait à l’étroit, les boutiques n’ouvraient souvent que 4 m²… Dès que le soleil s’établit, le bronzage sur les quais est de rigueur. Cela sous la préfecture de Police bordée de cars de flics, quai des Orfèvres, rendu célèbre par le Maigret de Simenon.

Le Pont-Neuf marque la transition des îles avec le Louvre. Le ‘N’ qui figure sur ses piles n’est pas la marque de Nicolas Sarkozy, comme j’ai entendu un collégien l’affirmer à ses copains, peut-être après la propagande politique de son prof, mais celle de Napoléon 1er.

Le Pont-Neuf marque la transition des îles avec le Louvre. Le ‘N’ qui figure sur ses piles n’est pas la marque de Nicolas Sarkozy, comme j’ai entendu un collégien l’affirmer à ses copains, peut-être après la propagande politique de son prof, mais celle de Napoléon 1er.

Il fit en effet aménager les grèves de sable en quais de pierre pour les bateaux de commerce, tel le quai des Grands-Augustins, juste à côté. Le pont date de 1607 et sa construction a duré 29 ans.

Il fit en effet aménager les grèves de sable en quais de pierre pour les bateaux de commerce, tel le quai des Grands-Augustins, juste à côté. Le pont date de 1607 et sa construction a duré 29 ans.

Henri IV l’a inauguré, sa statue trône au-dessus du square du Vert-Galant, ex-île aux Juifs. Le Vert-Galant, c’est lui, Henri IV, fort galant avec les dames et fort vert pour baiser plusieurs fois par jour, dit-on.

Henri IV l’a inauguré, sa statue trône au-dessus du square du Vert-Galant, ex-île aux Juifs. Le Vert-Galant, c’est lui, Henri IV, fort galant avec les dames et fort vert pour baiser plusieurs fois par jour, dit-on.

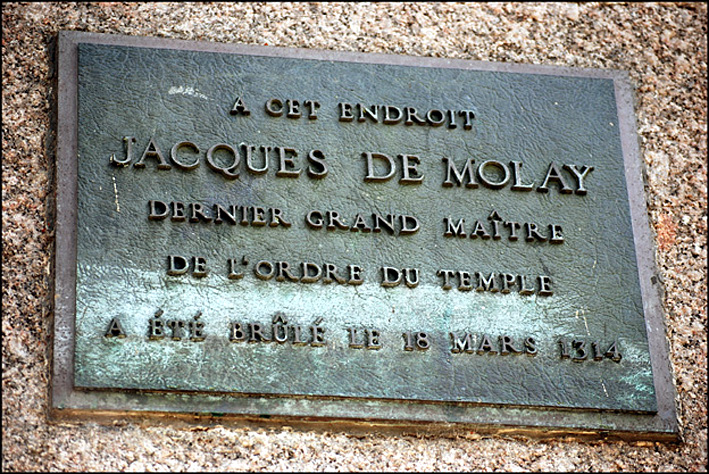

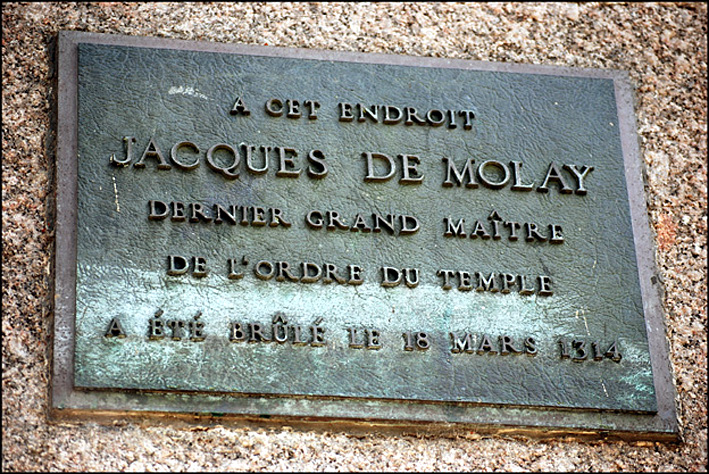

Une plaque rappelle que Jacques de Molay, grand Maître des Templiers y a été brûlé. Il a lancé sa malédiction à Philippe le Bel vers les fenêtres du Louvre en face, faisant débuter ainsi la dynastie des rois maudits.

Une plaque rappelle que Jacques de Molay, grand Maître des Templiers y a été brûlé. Il a lancé sa malédiction à Philippe le Bel vers les fenêtres du Louvre en face, faisant débuter ainsi la dynastie des rois maudits.

Le Louvre est le palais des rois de France avant Versailles. Une passerelle le relie à l’Institut, siège de l’Académie Française (qui n’est pas un tombeau comme les Invalides malgré la coupole, comme j’ai entendu un autre gamin le répéter à ses copains).

Le Louvre est le palais des rois de France avant Versailles. Une passerelle le relie à l’Institut, siège de l’Académie Française (qui n’est pas un tombeau comme les Invalides malgré la coupole, comme j’ai entendu un autre gamin le répéter à ses copains).

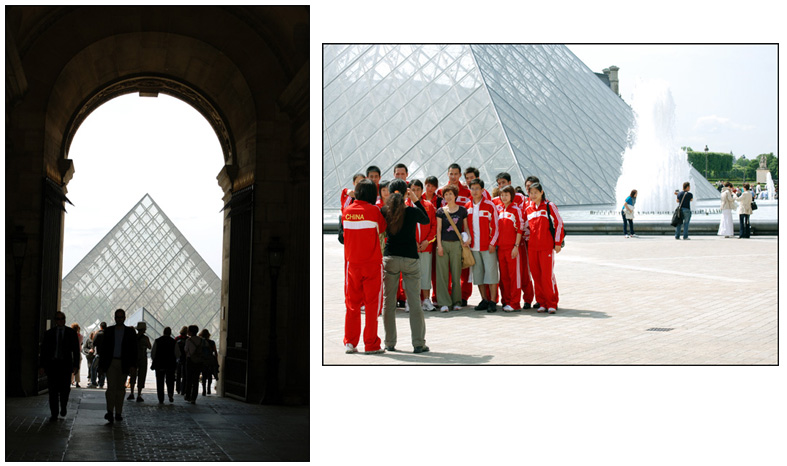

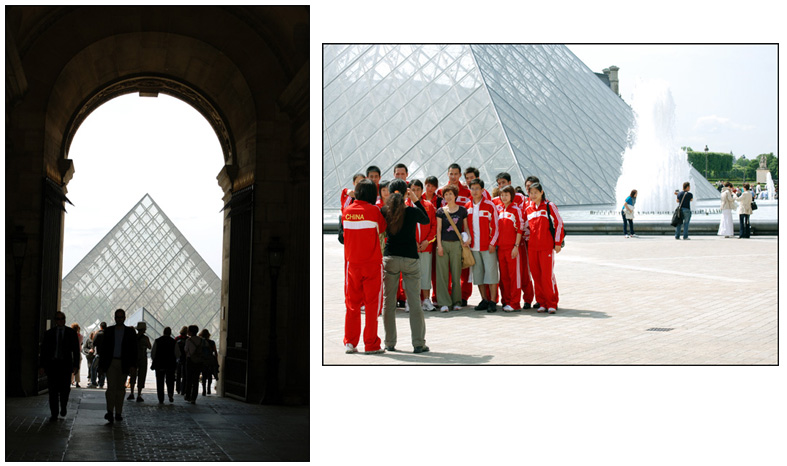

La cour Carrée s’élève sur les fondations médiévales du château ; elles se visitent en sous-sol. Un passage voûté, où flûtistes et violonistes aiment à tester la belle sonorité du lieu, débouche sur le XXe siècle Mitterrand. La pyramide de verre attire toujours autant, telle une gemme futuriste parmi tant d’histoire. Les touristes adorent s’y faire prendre et leurs petits tremper leurs mains ou leurs pieds dans les bassins, et plus si grosses chaleurs.

La cour Carrée s’élève sur les fondations médiévales du château ; elles se visitent en sous-sol. Un passage voûté, où flûtistes et violonistes aiment à tester la belle sonorité du lieu, débouche sur le XXe siècle Mitterrand. La pyramide de verre attire toujours autant, telle une gemme futuriste parmi tant d’histoire. Les touristes adorent s’y faire prendre et leurs petits tremper leurs mains ou leurs pieds dans les bassins, et plus si grosses chaleurs.

Les statues des grands hommes veillent, Voltaire toujours caché d’un filet (pour cause d’islamiquement correct ou de « rénovation » qui dure depuis 7 ans ?). Racine vous regarde d’un air classique.

Les statues des grands hommes veillent, Voltaire toujours caché d’un filet (pour cause d’islamiquement correct ou de « rénovation » qui dure depuis 7 ans ?). Racine vous regarde d’un air classique.

Louis XIV caracole un peu plus loin, donnant l’exemple aux gendarmes à cheval qui disent encore « l’Etat c’est moi ».

Louis XIV caracole un peu plus loin, donnant l’exemple aux gendarmes à cheval qui disent encore « l’Etat c’est moi ».

Il suffit de traverser la rue pour se retrouver parmi les buis du jardin à la française, au Carrousel. Les profondeurs de l’arc de triomphe recèlent un bas-relief de femme nue séduisante aux ados mâles (j’ai entendu un collégien détailler ses attraits à ses copains ébahis).

Il suffit de traverser la rue pour se retrouver parmi les buis du jardin à la française, au Carrousel. Les profondeurs de l’arc de triomphe recèlent un bas-relief de femme nue séduisante aux ados mâles (j’ai entendu un collégien détailler ses attraits à ses copains ébahis).

Dans les jardins batifolent les statues mafflues des femelles Maillol, tout comme les jeunes, en couples ou en amis, qui aiment à s’allonger plus ou moins déshabillés.

Dans les jardins batifolent les statues mafflues des femelles Maillol, tout comme les jeunes, en couples ou en amis, qui aiment à s’allonger plus ou moins déshabillés.

Les provinciaux gardent cette impression tenace que Paris est Babylone où les turpitudes sont possibles : la nudité, la drague éhontée, les filles faciles, les gays disponibles. Certains explorent les dessous des statues pour étudier le mode d’emploi d’une femelle métallique.

Les provinciaux gardent cette impression tenace que Paris est Babylone où les turpitudes sont possibles : la nudité, la drague éhontée, les filles faciles, les gays disponibles. Certains explorent les dessous des statues pour étudier le mode d’emploi d’une femelle métallique.

Les pubères restent sans voix devant Diane, si réaliste.

Les pubères restent sans voix devant Diane, si réaliste.

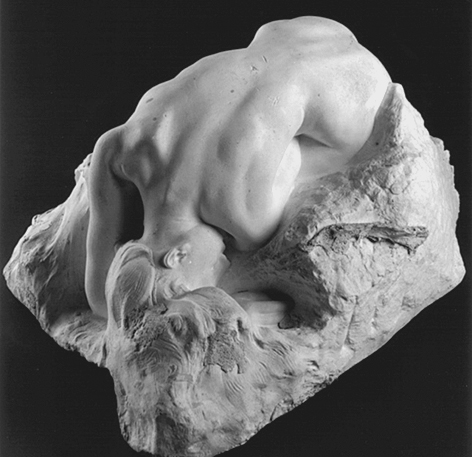

Comme devant les reliefs protubérants de Thésée ou du jeune Enée portant Anchise. Les ados s’y comparent volontiers, gonflant la poitrine et faisant des effets de muscles pour impressionner leurs copains d’abord, leurs copines potentielles ensuite. Parade de jeunes mâles qui s’essaient à grandir.

Comme devant les reliefs protubérants de Thésée ou du jeune Enée portant Anchise. Les ados s’y comparent volontiers, gonflant la poitrine et faisant des effets de muscles pour impressionner leurs copains d’abord, leurs copines potentielles ensuite. Parade de jeunes mâles qui s’essaient à grandir.

Certains veulent s’y comparer et ôtent leur tee-shirt avant de se faire rappeler à l’ordre par leur prof (« on est en sortie de classe, on n’est pas à la plage »), malgré les collégiennes qui trouvent ce puritanisme castrant.

Certains veulent s’y comparer et ôtent leur tee-shirt avant de se faire rappeler à l’ordre par leur prof (« on est en sortie de classe, on n’est pas à la plage »), malgré les collégiennes qui trouvent ce puritanisme castrant.

A l’extrémité poussiéreuse des Tuileries se ferme un curieux monument contemporain en métal rouillé.

A l’extrémité poussiéreuse des Tuileries se ferme un curieux monument contemporain en métal rouillé.

On y entre comme dans un con avant d’apercevoir le pénis égyptien qui marque le centre de la place de la Concorde (et pas la Bastille, comme un autre gamin le disait en toute naïveté). Ici a été guillotiné Louis XVI et, dans l’hôtel adjacent, a été négocié durant des mois le traité de Versailles où l’intransigeance franchouillarde a produit la guerre suivante.

On y entre comme dans un con avant d’apercevoir le pénis égyptien qui marque le centre de la place de la Concorde (et pas la Bastille, comme un autre gamin le disait en toute naïveté). Ici a été guillotiné Louis XVI et, dans l’hôtel adjacent, a été négocié durant des mois le traité de Versailles où l’intransigeance franchouillarde a produit la guerre suivante.

En face, sur l’autre rive, l’Assemblée Nationale attire peu, on dirait une bourse du commerce assoupie dans une ville du centre. Les godillots intéressent moins les Français que les vrais chefs, si l’on en juge par l’écart d’abstention.

En face, sur l’autre rive, l’Assemblée Nationale attire peu, on dirait une bourse du commerce assoupie dans une ville du centre. Les godillots intéressent moins les Français que les vrais chefs, si l’on en juge par l’écart d’abstention.

Reste à suivre les quais pour aborder le pont en l’honneur du tsar russe Alexandre III, où des putti des deux sexes se contorsionnent selon l’art pédophile de la fin XIXe (rires des collégiens, « hé, on dirait ton p’tit frère à poil ! – T’as vu, c’est ta sœur en nettement mieux ! »).

Reste à suivre les quais pour aborder le pont en l’honneur du tsar russe Alexandre III, où des putti des deux sexes se contorsionnent selon l’art pédophile de la fin XIXe (rires des collégiens, « hé, on dirait ton p’tit frère à poil ! – T’as vu, c’est ta sœur en nettement mieux ! »).

Dès le Grand Palais, s’ouvrent les Champs-Élysées. L’avenue n’est pas si grande que ça et les moins de 13 ans sont toujours déçus ; les autres sont plutôt alléchés par les affiches de film, les belles bagnoles, les disques Virgin et par le McDonald’s.

Dès le Grand Palais, s’ouvrent les Champs-Élysées. L’avenue n’est pas si grande que ça et les moins de 13 ans sont toujours déçus ; les autres sont plutôt alléchés par les affiches de film, les belles bagnoles, les disques Virgin et par le McDonald’s.

L’Arc de triomphe, au bout, n’est pas le tombeau de Napoléon 1er (comme le croyait Edgar Faure enfant) mais un monument à ses victoires. Sous son arche repose le soldat inconnu de la Grande Guerre, avec sa flamme perpétuelle. Il faut marcher vers la Seine pour terminer le périple par la tour Eiffel. S’il fait beau, monter au sommet vaut le détour : tout Paris s’étale à vos pieds, comme le Trocadéro.

L’Arc de triomphe, au bout, n’est pas le tombeau de Napoléon 1er (comme le croyait Edgar Faure enfant) mais un monument à ses victoires. Sous son arche repose le soldat inconnu de la Grande Guerre, avec sa flamme perpétuelle. Il faut marcher vers la Seine pour terminer le périple par la tour Eiffel. S’il fait beau, monter au sommet vaut le détour : tout Paris s’étale à vos pieds, comme le Trocadéro.

Le visiteur d’un jour passera une heure à Notre-Dame et autour avant d’aller au Louvre. Il pourra y rester deux heures en choisissant de voir soit la Joconde et quelques peintures, soit le Louvre médiéval et le département des sculptures, soit l’aile égyptienne, soit une exposition temporaire. Ne pas tenter de « tout » voir, c’est impossible et lassant.

Le visiteur d’un jour passera une heure à Notre-Dame et autour avant d’aller au Louvre. Il pourra y rester deux heures en choisissant de voir soit la Joconde et quelques peintures, soit le Louvre médiéval et le département des sculptures, soit l’aile égyptienne, soit une exposition temporaire. Ne pas tenter de « tout » voir, c’est impossible et lassant.

Ce sera l’heure de déjeuner. Un café-sandwichs existe dans le Louvre même, un restaurant plus chic sous les arcades, d’un bon rapport qualité/prix. Mais les fauchés peuvent aussi remonter l’avenue de l’Opéra pour trouver le Monoprix, trottoir de gauche, avec ses plats tout prêts, ou la boulangerie du pain Paul, juste à côté, aux sandwiches composés de pain délicieux. Une pause chez Verlet, rue Saint-Honoré, permettra de goûter plusieurs centaines de crus de cafés ! Le reste de l’après-midi sera consacré aux Tuileries, aux Champs-Élysées avec ses boutiques et ses cafés, avant de filer vers la tour Eiffel pour le coucher du soleil.

Ce sera l’heure de déjeuner. Un café-sandwichs existe dans le Louvre même, un restaurant plus chic sous les arcades, d’un bon rapport qualité/prix. Mais les fauchés peuvent aussi remonter l’avenue de l’Opéra pour trouver le Monoprix, trottoir de gauche, avec ses plats tout prêts, ou la boulangerie du pain Paul, juste à côté, aux sandwiches composés de pain délicieux. Une pause chez Verlet, rue Saint-Honoré, permettra de goûter plusieurs centaines de crus de cafés ! Le reste de l’après-midi sera consacré aux Tuileries, aux Champs-Élysées avec ses boutiques et ses cafés, avant de filer vers la tour Eiffel pour le coucher du soleil.

Vous n’aurez pas vu tout Paris, mais vous aurez vu le plus beau.

Commentaires récents