Pour moi, toute croyance métaphysique est du ressort de l’intime.

Nul ne peut se mettre à la place d’un autre à cet égard. Il s’agit en effet des fins de l’existence et de l’éventuel au-delà. Aucune « preuves » n’en peuvent être données autres que la Présence, ou l’envie de suivre un être exemplaire. La conviction naît en chacun, par conversion profonde ou par abandon au Guide, modèle de perfection ou maître de vie. Paul est renversé sur le chemin de Damas, Claudel bouleversé derrière le pilier droit du chœur de Notre-Dame. À l’inverse, Pascal fait le pari raisonné de croire, avant d’être saisi de « feu ». Je respecte ces convictions, puisqu’elles sont de l’ordre de l’intime. Mais je ne tiens pas à ce qu’un prosélytisme quelconque envahisse mon existence. En cela, je suis « laïc ».

Je distingue en effet la foi et l’église, la croyance et la tradition religieuse.

Pour ma part, je ne suis pas un « croyant ». Sur le fond métaphysique, je reste à la porte. Les spéculations sur ce qu’on ne peut pas connaître me paraissent stériles, elles n’ont pour moi pas de sens, pas de signification. Ou plutôt, ce qu’elles signifient n’est pas ce qui rationnellement me touche, ni ne me passionne, ni sort du ventre. Le sens est hors de toute raison, dans l’angoisse profonde et l’espérance – pas dans l’entendement mais dans l’émotion et l’instinct. Le sens humain n’est donc pas complet, inabouti. Il n’y a « pas de sens » parce que ni l’instinct, ni l’émotion ne sont « penser ».

Toutes les religions universelles se ramènent au fond à deux dispositions :

- Un abandon face à l’adversité (croire, tout simplement, sans raison)

- Le refus de la réalité et l’espérance qu’un autre monde est possible (sans que l’on fasse quoi que ce soit pour qu’il advienne)

Autrement dit la trilogie catholique : la foi, l’espérance et la charité.

Il s’agit bien de propensions intimes, irraisonnées, qui ressortent d’un déficit du vital, d’une déprime intérieure, de l’émotionnel exacerbé et de l’affolement face à tout ce qui change, qui bouge, qui surprend, d’un désir d’abdication et de refuge, d’être à nouveau petit enfant irresponsable que papa ou maman prend en charge. Avez-vous noté que les périodes de foi mystique naissent lors des grands bouleversements des peuples, dans l’Exil à Babylone, durant la migration hors d’Égypte, lors de la colonisation romaine, à la fin de l’Empire lézardé par les jeunes et vigoureuses invasions barbares, lorsque la Renaissance incite à la Réforme, après la chute de la dernière monarchie française et la défaite face aux Prussiens, à la suite de la boucherie de 1914, depuis la crainte sur le pétrole ou le nucléaire et les angoisses sur le climat, à la suite de l’échec des « printemps » arabes et du chaos qu’y a mis la liberté dans des pays encore archaïques ?…

Et pourtant, « l’autre monde » possible existe : il est celui d’à côté – pas celui d’hier ni celui d’au-delà.

Il est ce monde des autres qu’il nous faudrait découvrir, explorer et penser : Babylone pour les Hébreux, Rome pour les Juifs, les dits ‘barbares’ pour les Romains, les Protestants pour les Catholiques, l’Allemagne pour les Français après Sedan et avant 14, l’imagination, la recherche et l’inventivité industrieuse pour le climat et la gestion des ressources, l’islam même pour les ignorants qui n’ont jamais lu le Coran ni abordé la culture ni l’histoire…

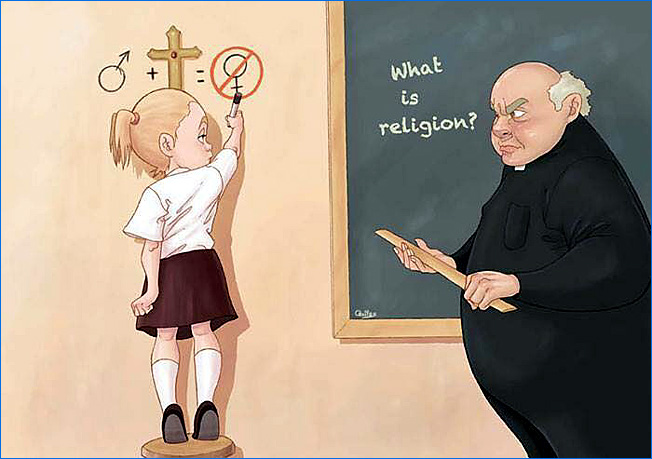

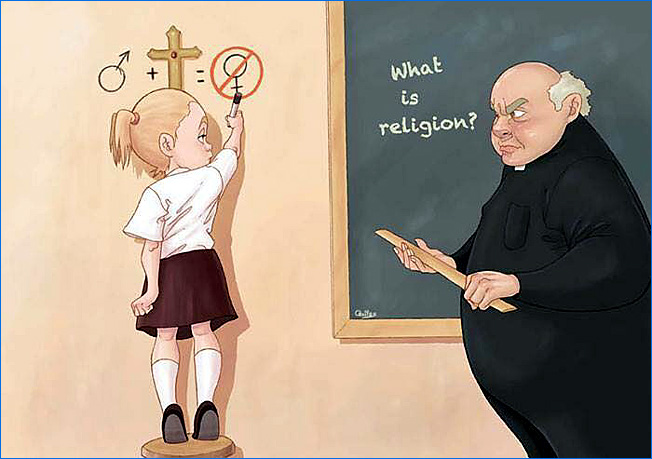

Mais, plutôt que se colleter aux réalités, il est tellement plus facile de s’évader dans les fumées de l’Ailleurs, n’est-ce pas ? L’avenir radieux est sans cesse remis à demain car “le diable” (ou les Méchants) l’empêchent de se réaliser ici et maintenant. Il faut donc “prier”, se ressourcer dans “la foi”, la doctrine pure et sans tache, le littéral des Livres saints (Bible, Coran ou Das Kapital) et faire confiance aux clercs, ayatollahs, imams, rabbins, gourous, commissaires politiques gardiens de “la ligne” ou intermédiaires autorisés par l’Église entre Dieu et les pécheurs. Ne pas penser soi, s’abandonner entre les mains du Père, se soumettre (sens du mot islam).

Est-il étonnant que ceux qui s’abandonnent le plus à l’au-delà soient ceux à qui la réalité de leur présent ne fait aucun cadeau ?

Les post-Romains se réfugient en monastères, hors du temps, dans un espace clos. La France féodale est angoissée de l’an mil, inquiète du Diable et des sorcières, aspirant à pèleriner pour chasser l’hérétique en Languedoc, sur le chemin de Jacques, et demain à Jérusalem. La mystique rhénane naît dans l’Allemagne des Grands Féodaux. Les pauvres Espagnols partent se tailler des empires en Amérique. Les Puritains anglais, persécutés, partent défricher la terre promise outre-Atlantique. Il n’est pas jusqu’aux hippies des années 60 sur les chemins de Katmandou, de Goa et de Bali qui n’aient été voir ailleurs, tenter de vivre autrement, s’évader dans la fumée et élever pour un temps des chèvres en tissant leurs vêtements. Ou Daech et son culte de la violence et du martyre, qui attire les âmes faibles éprises de discipline et d’absolu.

Dans tout cet exemplaire dépressif et auto-répressif, même les soi-disant laïcs, écolos mystiques qui se croient à gauche aujourd’hui puisent à l’envi : prêches enflammés contre le « luxe » et la luxure, contre la vanité et la dépense, militantisme pour une morale de l’austérité, de l’économe et de la rétention ; croisade des « enfants » ; conversions « naïves » ; récits rêvés d’apocalypses ; « miracles » édifiants…

Max Gallo, historien populaire et essayiste sur l’État, a conté la geste chrétienne de la Fille aînée de l’église en trois volumes parus au début du second millénaire : saint Martin ou le manteau du soldat, Clovis ou le baptême du roi, Bernard de Clairvaux ou la croisade du moine. Il déroule, sans guère d’esprit critique, les images d’Épinal de « notre histoire de France » largement écrite par l’Église officielle sous la forme d’une Légende Dorée. Elle se décline en mystique (Martin), en politique (Clovis ou Louis 1er) puis en impérialisme (Bernard fondateur d’Ordre et prêcheur de croisade). Le premier volume est le plus mièvre, opposant comme Bien et Mal un Romain antique et son fils christo-hippie. Le premier est féru de lettres et de morale, amateur de vin et de jeunes femmes, le second est dépeint sentimental hystérique, ignorant et refusant d’utiliser son esprit pour se réfugier dans l’offrande passive de « la prière », frappé d’exemples martyrs, aspirant à s’humilier dans la boue, se châtiant sous la pluie glacée et refusant tous les plaisirs venus des autres et de la nature. L’humain n’a-t-il donc le choix qu’entre l’ange et la bête ? Ne sommes-nous point debout mais faillibles, vaillants mais aveugles ? C’est en tâtonnant que l’existence se révèle, il faut de la force pour aller de l’avant. Max Gallo le reconverti, lors du baptême du bébé Antoine en 2001 ainsi qu’il le raconte, a le zèle du néophyte pour croire en cette histoire sainte avec la foi du charbonnier.

J’avoue comprendre mieux le Bouddhisme sur ce sujet.

Lucide sur l’Illusion (ce voile de Maya) et tenté un temps par le renoncement (Bouddha fut ascète), il a résolu bien mieux que le Christianisme cette panne d’énergie, ce déficit vital et psychologique qui frappe ici ou là les hommes lorsque les temps déstabilisent les sociétés. Contrer l’Illusion consiste pour le bouddhisme non à rêver d’un autre monde, d’une Cité de Dieu ailleurs que sur cette terre, ou d’un combat paranoïaque contre tous ceux qui ne croient pas exactement comme vous, mais à démonter signe à signe ce que l’on croit être vrai pour pénétrer le cœur des choses. Il s’agit de discipline qui passe par :

- la maîtrise du corps (le yoga, les arts du zen),

- la domination des passions (selon des exercices respiratoires et spirituels)

- la méditation intellectuelle la plus poussée (sous la direction d’un maître).

Point d’abandon alors, entre les mains d’un Père ni dans un néant quelconque – mais une énergie canalisée en soi, prête à rejoindre les énergies du monde. Pour certains Chrétiens eux-mêmes, la « prière » n’est pas s’abîmer en Dieu mais l’instant d’un retour sur soi pour un ressourcement intime.

Reste la tradition

Elle est culture et j’y participe, étant tombé dedans petit avec le baptême, les cérémonies, la messe, le patronage, les scouts, l’aumônerie du lycée. A noter, pour l’histoire, que si j’ai rencontré en catholicisme beaucoup de sentimentalité, de névroses, une phobie hystérique de la nudité, une angoisse viscérale du sexe et les affres permanents de la conscience coupable – je n’ai pas rencontré de pédophiles ni d’homosexuels déclarés. Il y a une hystérisation probable de cette infime minorité dans les faux (ou très exagérés) souvenirs d’aujourd’hui. Axel Kahn n’a-t-il pas déclaré lui-même au Club de la presse d’Europe 1 qu’un curé qui le regardait nager nu était un « pédophile » ? Entre le regard et l’acte, il y a me semble-t-il une différence… Mais rien de tel que la confusion pour obtenir son quart d’heure de gloire médiatique.

Je n’ai pour ma part échappé qu’aux collèges et aux pèlerinages… Peut-être est-ce surtout là que se situaient ces pratiques réprouvées ? Il va de soi que la peur de la femme, l’idéalisation de la Vierge, la frilosité envers le corps, incitent comme l’interdiction de la sexualité « normale » aux prêtres, à la déviance de pulsions de toutes façons irrésistibles ? Peut-être ces pratiques pédo ou homo – que nous réunissions par commodité sous le terme « pédé » – ont-elles été encouragées après ma période de prime adolescence, dans les suites de mai 68 que les gauchistes réprobateurs d’aujourd’hui, qui adorent faire à leçon au monde – ont encouragées et pratiquées sans vergogne pour être à la pointe de la mode rebelle ?

Je ne renie pas les racines majoritairement chrétiennes de l’Europe, même si le soubassement gréco-romain et celtique, viking, est important (dans la langue, le droit, le parlement, les moeurs, et même l’architecture des églises et des cathédrales). Viennent ensuite des influences juives, notamment sur la Méditerranée, qui ont duré plusieurs siècles, l’islam un peu, même pas un demi-siècle cependant vers Narbonne et Toulouse. L’orientalisme – qui va du Maroc au Japon en passant par l’Égypte, la Perse, l’Inde et la Chine – a eu plus d’influence sur notre culture que l’islam lui-même, n’en déplaise aux soumis.

L’Europe, la France, se sont façonnées de tout cela.

Tuer le rire ?

L’un des tueurs voulait massacrer du juif ; les deux autres faire rentrer le rire dans la gorge. Car pour ces raccourcis du cerveau, on ne peut rire de tout. Si le rire est le propre de l’homme (Rabelais), Dieu l’interdit – ou plutôt « leur » Dieu sectaire, passablement fouettard, Dieu impitoyable d’Ancien Testament ou de Coran, plus proche de Sheitan et de Satan. Ange comme l’islam, mais déchu comme l’intégrisme.

Comme le Prophète ne savait ni lire ni écrire, il a conté ; ceux qui savaient écrire ont plus ou moins transcrit, et parfois de bouche à oreille ; les siècles ont ajoutés leurs erreurs et leurs commentaires – ce qui fait que la parole d’Allah, susurrée par l’archange Djibril au Prophète qui n’a pas tout retenu, transcrite et retranscrite par les disciples durant des années, puis déformée par les politiques des temps, n’est pas une Parole à prendre au pied de la lettre. Le raisonnable serait de conserver le Message et de relativiser les mots ; mais la bêtise n’est pas raisonnable, elle préfère ânonner les mots par cœur que saisir le sens du Message.

La bêtise est croyante, l’intelligence est spirituelle. Les obéissants n’ont aucune autonomie, ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, ils ont peur de la liberté car ce serait être responsable de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. Ils préfèrent « croire » sans se poser de questions et « obéir » sans état d’âme. Islam veut-il dire soumission ? Un philosophe musulman canadien interpelle ses coreligionnaires : « une religion tyrannique, dogmatique, littéraliste, formaliste, machiste, conservatrice, régressive – est trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, l’islam ordinaire, l’islam quotidien, qui souffre et fait souffrir trop de consciences, l’islam de la tradition et du passé, l’islam déformé par tous ceux qui l’utilisent politiquement, l’islam qui finit encore et toujours par étouffer les Printemps arabes et la voix de toutes ses jeunesses qui demandent autre chose. Quand donc vas-tu faire enfin ta vraie révolution ? »

Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres mais s’interroger sur sa propre religion, distinguer sa pratique de la foi.

Mahomet s’est marié avec Aisha lorsqu’’elle avait 6 ans (et lui au-delà de la cinquantaine) ; il a attendu quand même qu’elle ait 9 ans pour user de ses droits d’époux : c’était l’usage du temps mais faut-il répéter cet usage aujourd’hui ? L’ayatollah Khomeiny a abaissé à 9 ans l’âge légal du mariage en Iran lorsqu’il est arrivé au pouvoir… Les plus malins manipulent aisément les crédules, ils leurs permettent d’assouvir leurs pulsions égoïstes, meurtrières ou pédophiles, en se servant d’Allah pour assurer ici-bas leur petit pouvoir : Khomeiny, Daech, mêmes ressorts. Trop d’intermédiaires ont passés entre les Mots divins et le texte imprimé pour qu’il soit à prendre tel quel. Croyons-nous par exemple que Jésus ait vraiment « marché sur les eaux » ?

Il ne faut pas croire que le Coran soit la Parole brute d’Allah. Que font les intellectuels de l’islam pour le dire à la multitude ?

Toute religion a une tendance totalitaire : n’est-elle pas par essence LA Vérité révélée ? Même le communisme avait ce tropisme : « peut-on contester le soleil qui se lève ? » disait à peu près Staline pour convaincre que les lois de l’Histoire sont « scientifiques ». Qui récuse la vérité est non seulement dans l’erreur, mais dans l’obscurantisme, préférant rester dans le Mal plutôt que se vouer au Bien. Il est donc « inférieur », stupide, malade ; on peut l’emprisonner, en faire son esclave, le tuer. Ce n’est qu’une sorte de bête qui n’a pas l’intelligence divine pour comprendre. Toutes les religions, toutes les idéologies, ont cette tendance implacable – y compris les socialistes français qui se disent démocrates (ne parlons pas des marinistes qui récusent même la démocratie…). Les incroyants, les apostats, les hérétiques, on peut les « éradiquer ». Démocratiquement lorsqu’on est civil, par les armes lorsqu’on est fruste.

Le croyant étant « bête » parce qu’il croit aveuglément, comme poussé par un programme génétique analogue à celui de la fourmi, ne supporte pas qu’on prenne ses idoles à la légère. Toutes les croyances ne peuvent accepter qu’on se moque de leurs simagrées ou de leurs totems : la chose est trop sérieuse pour que le pouvoir fétiche soit ainsi sapé. C’est ainsi que Moïse va seul au sommet de la montagne et que nul ne peut entrevoir l’Arche d’alliance ou le saint des saints du temple, que Mahomet est-il le seul à entendre la Parole transmise par l’ange et que nul infidèle ne peut voir la Kaaba. Dans Le nom de la rose, dont Jean-Jacques Annaud a tiré un grand film, Umberto Ecco croque le portrait d’un moine fanatique, Jorge, qui tue quiconque voudrait simplement « lire » le traité du Rire qu’aurait écrit Aristote. Ce serait saper la religion catholique et le « sérieux » qu’on doit à Dieu… Les geôles de l’Inquisition maniaient le grand guignol avec leurs tentures noires, leurs juges masqués, leurs bourreaux cagoulés devant des feux rougeoyants. Pas question de rire ! Même devant Louis XIV (sire de « l’État c’est moi »), Molière devait être inventif pour montrer le ridicule des médecins, des précieuses ou des bourgeois, sans offusquer les Grands ni Sa Majesté elle-même.

Il ne faut pas croire que le rire soit le propre de l’homme ; ce serait plutôt le sérieux de la bêtise. Que font nos intellectuels tous les jours ?

C’est cependant « le rire » qui libère. Il permet la légèreté de la pensée, le doute salutaire, l’œil critique. Rire déstresse, rend joyeux autour de soi, éradique peurs et angoisses – ce pourquoi toute croyance hait le rire car son pouvoir ne tient que par la crainte. Se moquer n’est pas forcément mépriser, c’est montrer l’autre en miroir pour qu’il ne se prenne pas trop au sérieux. C’est ce qu’a voulu la Révolution française, en même temps que l’américaine, libérer les humains des contraintes de race, de religion, de caste, de famille et d’opinions. Promotion de l’individu, droits de chaque humain, libertés de penser, de dire, de faire, d’entreprendre. Dès qu’un pouvoir tend à s’imposer, il restreint ces libertés-là.

Est-ce que l’on tue pour cela ? Sans doute quand on n’a pas les mots pour le dire, ni les convictions suffisamment solides pour opposer des arguments. Petite bite a toujours un gros flingue, en substitution. Surtout lorsque l’on a été abreuvé de jeux vidéos et de décapitations sans contraintes sur Internet : tout cela devient normal, « naturel ». C’est à l’école que revient de dire ce qui se fait et ce qui ne se fait en société : nous ne sommes pas dans la jungle, il existe des règles – y compris pour la diffamation et le blasphème. Il est effarant d’entendre certains collégiens (et collégiennes) dire simplement « c’est de leur faute ». Donc on les tue, comme ça ? C’est normal de tuer parce qu’un autre vous a « traité » ? Est-ce ainsi que cela se passe dans les cours de récré ? Si oui, c’est très grave…

L’écartèlement entre les cultures, celle de la France qui les a partiellement rejetés, celle de l’Algérie qu’ils n’ont connue que par les parents et cousins, ont rendu les frères Kouachi incertains d’eux-mêmes, fragiles, prêts à tout pour être enfin quelqu’un, reconnus par un groupe, assurés d’une conviction. La secte est l’armure externe des mollusques sans squelette interne. Ils se sont créé des personnages de héros-martyrs faute d’êtres eux-mêmes des personnes.

Il ne faut pas croire que la multiculture enrichit forcément. Que font les politiciens pour établir les valeurs du vivre-ensemble sans les fermer sur l’extérieur ; pour faire respecter les lois de la République sans faiblesse ni « synthèse » ?

Comment faire pour « déradicaliser » les individus ? Une piste de réflexion intérieure, européenne et géopolitique. Lire surtout la seconde partie.