Une visite à Saint-Pétersbourg m’a fait m’intéresser une fois de plus à Lénine. Ce nihiliste froid est un utopiste sectaire de la race des Insectes futurs selon la typologie de Jünger. Le général Volkogonov, ancien directeur-adjoint à la propagande de l’Armée soviétique puis directeur de l’Institut d’histoire militaire, a été chargé par le président Eltsine en 1991 de superviser l’ensemble des archives du Parti et de l’État.

Il faudra un jour vérifier les sources qu’il cite, car elles sont encore largement non publiées et les talents d’historien d’un propagandiste, d’un militaire, d’un ex-croyant communiste, peuvent laisser dubitatif. Mais la richesse des documents de première main et le ressentiment de l’auteur gavé de catéchisme contre son dogme, parlent en sa faveur. Même si ce livre n’est peut-être pas encore la vérité sur Lénine, il y contribue en confirmant par des documents établis ce que l’on soupçonnait déjà, malgré les dénis des croyants communistes.

Nous apprenons sur le bolchevik des choses curieuses : que ses yeux ressemblaient furieusement à ceux d’un lémurien entrevu au zoo de Paris (A.I. Kouprine) ; pire, aux yeux mauvais d’un loup (A. Tyrhova). Il avait l’esprit puissant mais si dominateur qu’il étouffait toute compassion au profit de l’efficacité. Lénine n’avait qu’un but : le pouvoir. Il était prêt à tout pour l’obtenir. Les fins de la révolution pouvaient être nobles en dernier ressort, mais ces fins-là lui importaient peu. Ce qu’il voulait, c’était d’abord le pouvoir, ici et maintenant ; ensuite « on » verrait. Sûr de lui, arrogant et dominateur, extrême dans ses jugements et ses injures, Lénine était animé par la haine.

Ici, Volkogonov cite Richard Pipes. Lénine haïssait le tsarisme, qui a pendu pour terrorisme son frère aîné Alexandre, son idole ; les libéraux, lâches envers sa famille et intellectuellement peu cohérents ; la démocratie, dont il a vu dans ses exils le fonctionnement inefficace et l’hypocrite domination de la bourgeoisie sous le masque optimiste de la liberté ; ses camarades socialistes qui ne suivaient pas son chemin et se perdaient dans des pinaillages de chapelles. Cette haine constante fait de lui un fanatique qui prône « une lutte sans sentimentalité ». On voit comment Jean-Luc Mélenchon, qui révère Lénine, l’imite sans vergogne, parfois en se forçant un peu.

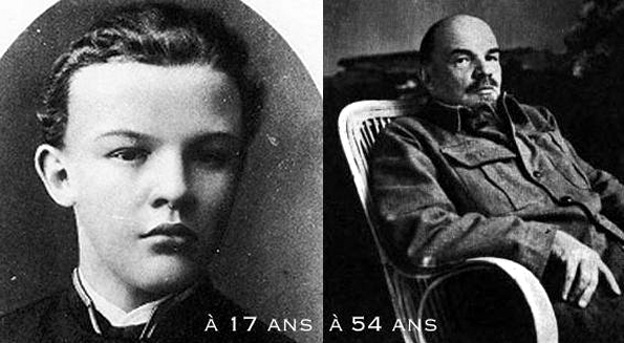

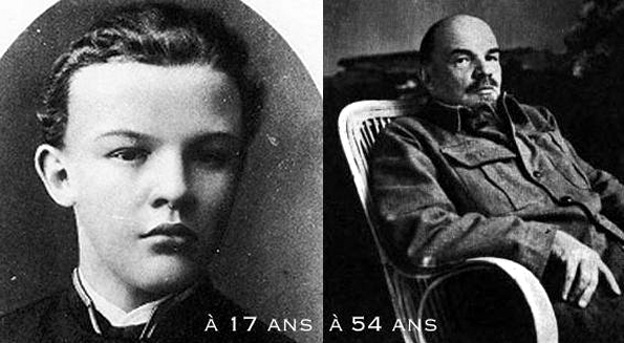

Cyclothymique – comme Hitler – grand nerveux (le son du violon lui mettait les nerfs à vifs, p.369), exalté puis abattu, il ne reculait devant aucune démagogie, aucun cynisme, pour acquérir puis conserver le pouvoir. Par-là, c’était un politique qui a su profiter des circonstances. Il excellait dans la destruction ; il a par contre été incapable de construire un monde neuf parce qu’il était trop méfiant, trop individualiste, trop hanté par les dérives « libérales ». Il voit dans « le libéralisme » – métaphore de psychopathe – le bacille bourgeois ressortir de son kyste. Il haïssait la liberté, il adorait la contrainte. Petit, Vladimir Ilitch était déjà le préféré de sa famille, le centre de l’attention. Son intolérance vient aussi de cette certitude enfantine d’être un génie.

Son pseudonyme vient de la Léna, la rivière qui coule en Sibérie (p.24). Malade physique ou mental, Lénine a toujours fait vieux, même à 25 ans. Son esprit ne fonctionnait bien que « contre ». L’un de ces mots préférés était « bagarre » (p.25). Son grand-père était tailleur, fils de serf ; son père était fonctionnaire aisé, devenu « noble héréditaire ». Sa mère était fille d’un médecin juif converti. Il avait donc des origines russes et kalmoukes par son père, juives, allemandes et suédoises par sa mère. On a longtemps caché cette ascendance allemande et surtout cette ascendance juive ; elles ne correspondaient pas au culte stalinien de Lénine. Culte que Lénine n’a pas encouragé, pas plus qu’il n’a tenté de dissimuler ses origines. Mais, déjà de son vivant, il a laissé ce culte se construire tout en s’en disant agacé. Staline a utilisé ce culte pour asseoir son pouvoir sur les âmes faibles, les petites brutes qui aimaient la violence et l’autorité que donne l’uniforme.

Vladimir Ilitch Oulianov étudie le droit à Saint-Pétersbourg, devient avocat à 22 ans, mais il n’exercera guère que deux ans à peine – dans des affaires qui n’ont marqué personne. Il lit sans arrêt ; il juge le marxisme trop « libéral » et n’en retient que ce qui lui plaît, notamment l’idée d’une lutte impitoyable des classes et d’une dictature du prolétariat indispensable pour la transition vers le communisme. Il est trop sûr de lui pour avoir du respect envers le débat et la recherche féconde de la vérité à plusieurs. Il n’aimera jamais personne, hors son grand frère pendu et sa maîtresse, Inessa Armand, qui lui a peut-être donné un fils illégitime, jamais reconnu. Il se marie par raison avec Kroupskaïa, mais le couple officiel restera stérile.

En 1917, à 47 ans, Lénine n’avait encore gagné sa vie que pendant deux ans. Pour le reste, il vivait des ressources de sa mère et d’un salaire que lui versait le Parti dont il s’était nommé trésorier. Jamais à court d’argent, même en exil, il vivait bien. L’Allemagne de Guillaume II, en guerre, a soutenu l’extrémisme russe pour affaiblir l’Alliance ; Lénine a été financé, comme d’autres, via Parvus (de son vrai nom Helphand) p.136. Outre cela, il est établi que le parti se finançait par captations d’héritage et hold-up, baptisés « expropriations prolétariennes ». Staline, apprenti pope défroqué, a fait le coup de main dans sa jeunesse pour braquer des banques.

Lénine a ramassé le pouvoir, tombé tout seul des mains débiles d’un tsar faible et de son entourage trop rigide, puis de celles de l’inefficace et brouillon socialiste-révolutionnaire Kerenski. Nulle alternative à Lénine n’existait de façon crédible. Selon Volkogonov, Lénine a établi la dictature pour trois raisons : 1/ il était débordé, sans habitudes de travail régulier, sans connaissance des problèmes russes, après dix-sept ans de vie de bohème en exil ; 2/ selon sa propre échelle de valeurs morales – les plus hautes vertus révolutionnaires sont pour lui l’absence complète de pitié, la haine de classe farouche, le machiavélisme – l’accouchement de l’Histoire doit justifier tous les moyens ; 3/ la peur comme arme politique.

Soucieux de « purifier la Russie » des anciennes classes dirigeantes, Lénine dresse lui-même des listes et surveille l’application des jugements. La guerre civile fournit une excuse pour exercer pleinement la dictature du parti, fraction proclamée « éclairée » de la classe prolétaire, accoucheuse dite « scientifique » de l’Histoire selon saint Marx. Le leader du parti, auquel celui-ci doit obéir, est le Bureau politique dans lequel Lénine, par sa force de volonté, la puissance de ses convictions et ses discours acharnés, est le maître. Toute la hiérarchie du parti aboutit à lui. Il est le détenteur du Dogme, le maître du Parti, le héraut du Prolétariat, l’accoucheur de l’Histoire. Il n’est pas Dieu, mais parce qu’il n’y croit pas : il est tout simplement l’Histoire en marche, son prophète.

Et c’est vrai qu’il y a quelque chose de coranique dans ses écrits, à la fois inspirés par le dogme et par les circonstances, par ses anathèmes contre ses ennemis et par son fanatisme, par le recueil sacré des œuvres comme des gloses que l’on a pu en faire après sa mort. Lénine, comme Mahomet, apparaît comme un prophète, sauf que c’est l’Histoire et non Dieu qui lui a murmuré à l’oreille. Selon Lénine, « la dictature signifie – notez-le fois pour toutes – un pouvoir sans retenue fondé sur la force, non sur la loi » (article du 2 novembre 1920 dans le journal Le communiste international) p.250. Le 20 avril 1921, le Politburo présidé par Lénine approuve la construction d’un camp de « rééducation par le travail » pour 10 à 20 000 personnes dans l’extrême nord sibérien. Des femmes et des enfants cosaques furent déportés et plusieurs milliers y moururent. Lénine le savait, le bénissait ; on n’accouche de l’histoire que par le viol et la violence.

Par sa façon de faire, Lénine a formé Staline au comportement qui fut ensuite le sien. Malgré les crimes de Iossif Vissarionovitch Djougachvili (parce qu’il a duré plus longtemps), Lénine ne peut en rien être exonéré de l’application monstrueuse du marxisme converti par sa pratique en socialisme réel.

Dimitri Volkogonov, Le vrai Lénine d’après les archives secrètes soviétiques, 1994, Robert Laffont 1995, 465 pages, €7.09

Commentaires récents