Caroline de Haas affirme avec autant de légèreté que de force que « un homme sur deux ou trois est un agresseur » de femmes. C’est un peu comme si un homme déclarait que deux femmes sur trois aguichent comme des putes, ouvrant les cuisses avant d’ouvrir la bouche pour dénoncer et « balancer ». C’est aussi con… Haas a pourtant été élevée sous Mitterrand et quatorze années consécutives de « la gauche au pouvoir » qui devait – bien évidemment – libérer les humains de toute leurs exploitations (Catherine a été « jeune socialiste » puis encartée au PS jusqu’ à 34 ans). Bilan : ce ne fut pas le cas – au contraire ! La génération 68, encouragée par toute la gauche, a fait du sexe l’alpha et l’oméga d’une existence réussie (si t’as pas baisé mille femmes à 50 ans c’est qu’t’as raté ta vie). Et la psychologie freudienne mal assimilée a fait du blocage un consentement déguisé (non ! non ! voulait toujours dire oh, oui !). D’ailleurs, il était interdit d’interdire et tous les désirs devaient s’assouvir afin de ne pas être frustré, donc névrosé, donc malade et malheureux…

Dès lors que le désir non contrôlé devient un danger pour la société et que règne le plus fort (mâle le plus souvent), il existe deux solutions.

La première ? Ramener les mœurs en arrière pour rétablir la morale d’avant-68 : écoles séparées pour les garçons et les filles, métiers assignés pour chacun des sexes, interdiction des femmes dans la police ou l’armée, répression féroce envers tout écart (à l’américaine : surtout ne pas monter dans un ascenseur seul avec une ou plusieurs représentant du sexe opposé, ne pas rester seul au bureau, ne jamais inviter une relation chez soi sans témoin, etc.). Aux Etats-Unis, cela passe par la religion puritaine et le moralement correct qui fait « honte » du sexe (mais pas des armes, bénis substituts de pénis). En Europe, cela passe par le renforcement du « droit » avec un empilement de lois donnant de plus en plus de détails sur ce qui est autorisé ou interdit pour coucher, attoucher ou simplement déclarer, avec recul de toute prescription pour que chacun soit bien figé dans son « essence » et condamné pour « être » définitivement agresseur. Cette façon de voir, analogue au racisme qui fige les gens dans leur biologie, est d’essence réactionnaire.

Notez bien que ce rigorisme est non seulement tout à fait compatible avec l’islam militant, mais réclamé par lui comme par les intégristes catholiques et juifs. Faut-il donc faire « soumission » (le titre d’un roman prophétique de Michel Houellebecq) et appliquer la charia pour être désormais (et paradoxalement) fémininement correct ? La contrepartie serait bien évidemment de voiler les femmes et de les reléguer au harem. Comme au Pakistan, « pays des purs » : aucune femme dans la rue, ou bien sous voiles et dûment accompagnée d’un mâle au moins de plus de 13 ans.

La seconde solution ? Elle est de considérer Haas pour ce qu’elle est : une provocatrice dans l’outrance – donc insignifiante – et d’aller voir ailleurs un remède. Or il existe : la société (occidentale) y vient doucement, malgré trumpisme et poutinisme qui en rajoutent des tonnes dans le viril – comme ces entraîneurs de foot qui enflent la voix et prennent un accent mâle pour fouetter l’orgueil des gamins de 10 ou 12 ans en les traitant de fiottes. Le remède à ces bouffonneries est dans le « troisième sexe ».

Biologiquement, le « troisième sexe » n’existe pas, bien que les hermaphrodites puissent y être assimilés – mais ils ne se reproduisent pas.

Il faut quitter la pure physique biologique pour parler de « troisième sexe ». Il y a belle lurette que l’on sait que tout ce qui est humain n’est pas réductible à la génétique ni à l’épigénétique. L’être humain est un animal, certes, mais sa très longue enfance en fait un être particulièrement marqué par son environnement, notamment par ses relations avec les autres. Le sexe est largement une donnée psychologique, donc sociale. C’est ainsi que, même pubère bien plus tôt, les relations sexuelles ne sont « autorisées » par la loi qu’à partir de l’âge de 15 ans ; bien que biologiquement sans obstacle, l’inceste est prohibé (les chats, par exemple, s’en moquent) ; qu’une pression très forte de la famille, des amis, du divertissement, est en faveur des relations hétérosexuelles aux fins de reproduction.

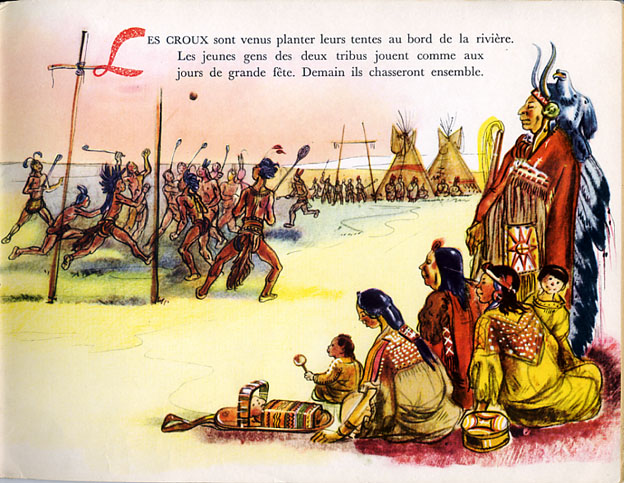

Nos sociétés changent, les rapports sexués aussi. Depuis que sévit la mode du jeunisme, de l’adolescentrisme, du féminisme, de l’éternel vingt ans, nos sociétés deviennent androgynes. Ce « troisième sexe » – ni macho ni virago – est une construction sociale, accentuée par l’éducation, surtout à l’école où les femmes sont plus que majoritaires. Elle a existé chez certains peuples dans l’histoire, elle se développe aujourd’hui chez les individus à qui l’on reconnait des talents de médiateurs ou qui apparaissent tout simplement « sympathiques ».

La pression sociale encourage désormais à atténuer les valeurs dites masculines de compétition, d’affirmation, de violence, pour privilégier les valeurs dites féminines de conciliation, de douceur et de convivialité. Les métiers jusqu’alors masculins comme la police ou l’armée sont moins tranchants. Sont-ils pour cela moins efficaces ? Peut-être face aux caïds des banlieues qui ne connaissent que les rapports de force, mais pas sûr pour tout le reste : la proximité et le dialogue dans la police valent mieux à long terme que l’usage de la force et l’humiliation ; la stratégie et les actions indirectes à l’armée sont souvent plus fructueuses que l’affrontement brutal (les Yankees en Irak l’ont bien appris, tout comme les Soviétiques en Afghanistan et les Israéliens en Palestine…).

Quoi de mieux qu’un idéal de « troisième sexe » pour éviter les travers agressifs (trop reprochés aux mâles) et les travers maternants (trop reprochés aux femelles) ? Le « troisième sexe » serait la reconnaissance de la part féminine en l’homme comme de la part masculine en la femme, une sorte de milieu juste où les deux pourraient être en relation d’égalité, copains et compagnons plutôt que forcément accouplés.

Dans l’histoire justement, l’éducation, le rang dans la famille, la position sociale, ont placé certains individus dans une situation intermédiaire où ils incarnaient un potentiel de relations non connotées – ni trop « viriles », ni trop « féminines ».

Les Eskimos Inuit avaient pour usage de travestir certains de leurs enfants pour les élever comme s’ils appartenaient au sexe biologique opposé. A la puberté, la physiologie reprenait ses droits et ces enfants changeaient symboliquement de sexe, adoptant les vêtements et les tâches conformes à leur statut de nature. Mais leur polyvalence, cette capacité qu’ils avaient acquise de prendre des points de vue opposés, d’une sphère symbolique à l’autre de la société, leur donnait une souplesse de relations et une ouverture d’esprit qui était très valorisée. Les Eskimos allaient jusqu’à leur prêter un pouvoir particulier de médiateur, non seulement dans la société mais aussi entre le monde des vivants et celui des esprits. En un sens, c’est un peu ainsi que les catholiques ont vu leurs prêtres, si l’on y réfléchit : ni homme investi de responsabilités familiales, ni femme ayant à élever des enfants, le curé était à la fois le père pour tous et celui qui n’exerce pas d’action ici-bas. Le curé-copain de l’après-68 a peut-être aidé des ados en manque de repères, mais sûrement pas leurs ouailles adultes qui avaient besoin d’autre chose que de plate compassion.

C’est une même capacité à franchir les frontières qui caractérisait les « berdaches » amérindiens. Ils n’étaient pas tous homosexuels, bien que travestis. La culture française, au contraire de l’anglo-saxonne, adore trancher dans l’absolu les catégories et étiqueter de façon définitive les comportements, or la réalité est souvent bien plus complexe. L’anthropologue Margaret Mead a étudié la division sexuée du travail en Océanie. Elle montré dès les années 1930 que la répartition des tâches entre genres était plus culturelle que naturelle. Les ethnologues français, trop marqués par Freud ou contaminés par Engels, aimaient à confondre sexe social et sexualité génitale. Ils rajoutaient une couche de plus sur la morale ambiante, catholique et bourgeoise, avec ce travers caporaliste envahissant qui assimilait allègrement pratiques sexuelles et rôle social. Pour eux, les berdaches étaient homos, donc moralement répugnants, point à la ligne. Mauss ne voyait par exemple chez les Inuits qu’un ‘communisme primitif’ où chacun s’envoyait en l’air avec quiconque durant les mois d’hiver. Alors que les études des années 1960 ont montré qu’il s’agissait de toute une cosmologie où des ancêtres et des amis disparus reviennent dans les âmes de certains enfants nouveau-nés, qui sont élevés comme eux – mêmes s’ils sont de sexe biologique différent. Ou bien, lorsque l’équilibre de la famille entre garçons et filles était trop accentué, certains enfants étaient élevés comme s’ils étaient de l’autre sexe pour le partage des tâches.

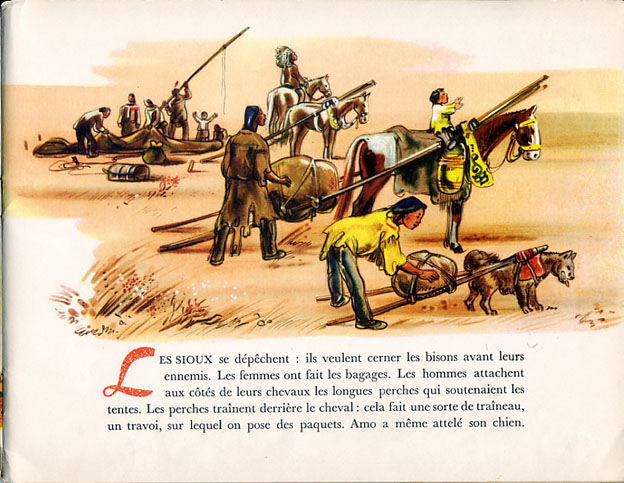

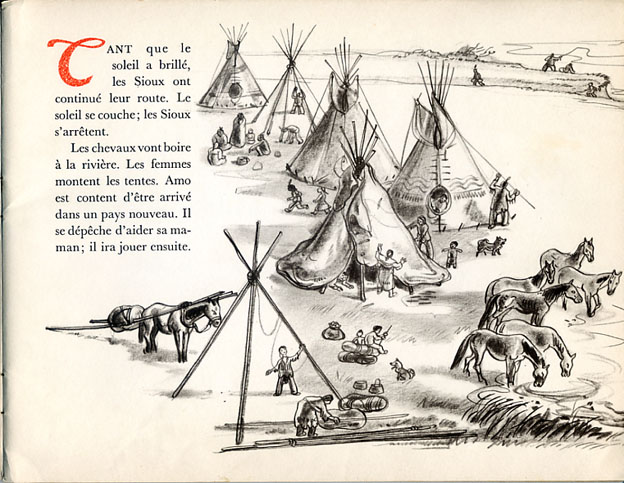

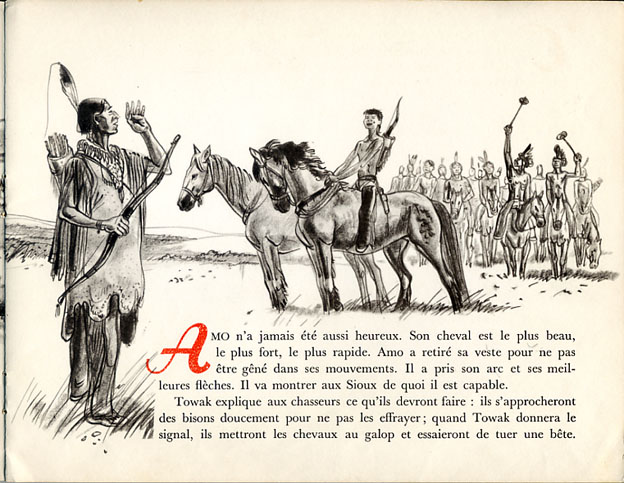

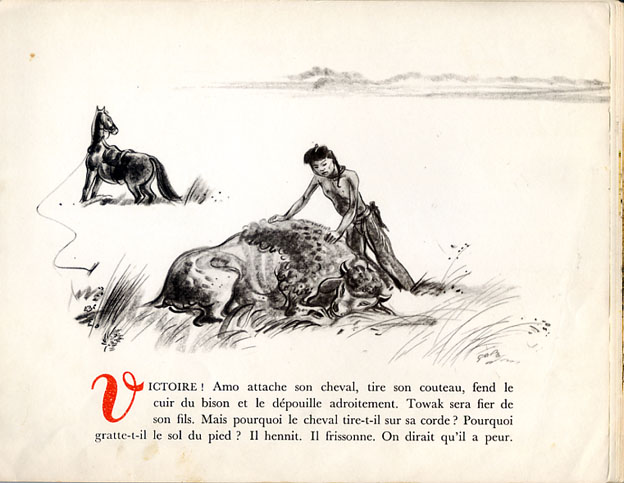

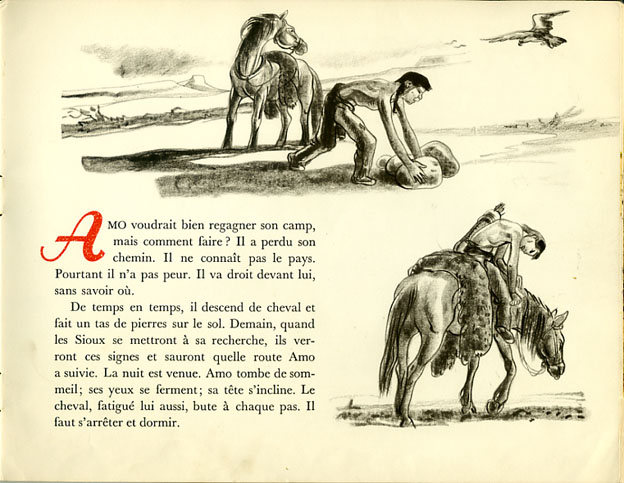

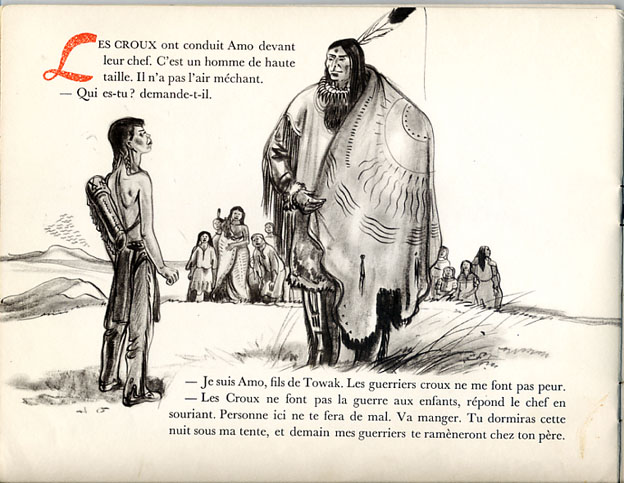

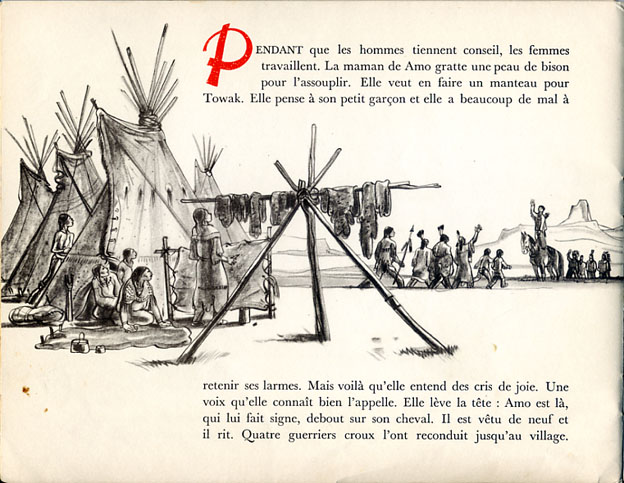

Chez les Sioux, quelques hommes étaient travestis depuis leur adolescence à la suite d’une expérience initiatique ou parfois d’un rêve. En Polynésie, la confrérie des Arioï, réunissait des mâles qui visaient à capter et à contrôler les pouvoirs surnaturels féminins en étant éduqués comme des filles ; ils jouaient les rôles de conteur, de danseur et de bouffon, et avaient des relations sexuelles avec les adolescents mâles consentants, ce qui était valorisé. Les Arioï pouvaient se frotter le ventre avec qui ils voulaient mais n’avaient pas le droit d´enfanter. Ce chevauchement de la frontière des sexes, génitalement pratiqué ou seulement symbolique, devenait une composante de la personnalité adulte, rendant les individus autonomes et polyvalents. Ils devenaient alors chamanes, personnages d’androgynes métaphoriques. A Tahiti et dans les îles du troisième sexe, les mahu (dites mahou) sont souvent aujourd’hui d’excellents animateurs, cuisiniers, graveurs, artistes ou baby-sitters.

Dans nos sociétés occidentales, ce sont les médiateurs. Comme les chamanes, ils gèrent les crises et les rapports sociaux comme ils ont dû gérer leurs propres conflits intérieurs et leurs déséquilibres personnels symboliques. Jules Verne dans Deux ans de vacances où tout un groupe d’enfants se retrouvent naufragés sur une île, sans aucun adulte et livrés à eux-mêmes, met en scène un beau caractère de médiateur en la personne du jeune Briant. Christian Blanc, Raymond Soubie, Carlos Ghosn, Barack Obama et peut-être Emmanuel Macron étant donné son expérience amoureuse hors des normes, sont par exemple des hommes élevés autrement des autres, ayant connus des univers culturels différents. Michel Serres appelle « tiers instruit » ces chevaucheurs de frontières, gauchers contrariés, voyageurs, polyglottes, psychologiquement androgynes…

Je traduis pour les primates, victimes de la maléducation nationale : il ne s’agit pas bien évidemment de sexe biologique mais de rôle social et culturel. Chacun reste homme ou femme (ou bi s’il ne sait pas choisir), mais atténue les disproportions mâles ou femelles – surjouées depuis l’essor de la bourgeoisie industrielle et coloniale – pour devenir « vivable ». Ces gens sont des passeurs, des intermédiaires, en bref des diplomates. Le troisième sexe existe, à condition de ne pas le réduire à la bite ou au cul.

La solution numéro deux me paraît plus positive à long terme que la régression numéro un, d’essence carrément réactionnaire, n’en déplaise à la Haas.

Commentaires récents