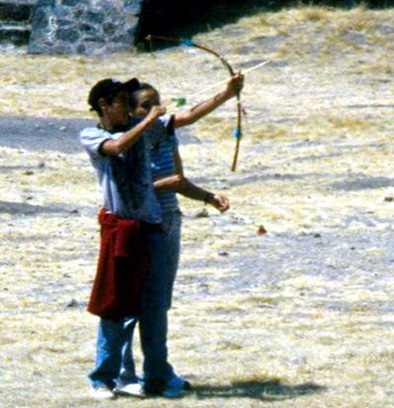

Nous suivons, dispersés, la longue piste de l’allée des Morts jusqu’à la pyramide de la Lune. De nombreux vendeurs proposent statuettes, bijoux, poteries, mais surtout ces arcs et ces flèches « indiens » dont les petits garçons raffolent. C’est la grande mode. Déjà, devant les édifices superposés, deux jeunes s’essayaient au tir à l’arc sur l’esplanade poussiéreuse. Au pied de la pyramide du Soleil, une bande de copains plus âgés, garçons et filles, faisaient une compétition amicale avec de tels arcs. La jeunesse de Mexico, venue en visite ici en ce dimanche, frime un peu.

Un autre groupe de 18 ou 20 ans montent et descendent la pyramide torse nu, à l’américaine, comme le font quelques touristes. Mais, dans ce pays de culture latine, macho et assez collet monté, cela est considéré comme une provocation. Les gens les toisent d’un air hostile mais sans remarques désobligeantes. De très rares enfants ont ôté leur tee-shirt, ce qui serait courant en Occident par cette chaleur. Mais les pays latins sont indulgents aux garçonnets.

Guillermo nous expliquera, le lendemain, que « le Mexique est un pays très macho et, en même temps, tolère les homosexuels. Les gays sont très nombreux et s’affichent publiquement, en plus grand nombre et plus ouvertement que dans les pays sud-américains de mœurs plus libérales comme l’Argentine et le Chili. » La raison en serait peut-être à rechercher dans la psychologie. Un père souvent absent parce qu’il se consacre à ses « compadres » – mais tout-puissant – et une mère qui surprotège ses enfants, peuvent conduire le garçon à idéaliser le machisme tout en refoulant son désir d’inceste. Il s’intéresse donc peu aux filles en qui il voit toujours une image maternelle, vénère la Vierge, et place toute son énergie dans les relations masculines pour imiter papa.

Une autre raison en serait la tradition aztèque : société militaire, hiérarchisée, où garçons et filles étaient tôt séparés pour être élevés suivant leurs rôles futurs, les émois de l’adolescence suivaient la même pente que dans les sociétés similaires, à Sparte ou en Perse par exemple.

Gary Jennings dans son roman fleuve Azteca, grand succès de 1980, a décrit en détail, suivant le goût de l’époque, ces combinatoires du sexe entre mâles et femelles, jeunes et vieux. Il s’attarde sur les jeux érotiques des garçons au service des jeunes seigneurs. Gageons que ce livre n’est désormais plus recommandé sur le territoire des Etats-Unis néo-conservateurs, bien qu’il reste en ligne sur Amazon. Chacun fait ce qu’il veut à condition qu’il ne l’affiche pas : telle est l’hypocrisie des sociétés moralistes anglo-saxonnes Le roman est une fresque de la vie quotidienne aztèque dans la veine des feuilletons d’Alexandre Dumas et le lecteur aurait tort de le snober. Comme souvent de la part des auteurs américains, la documentation amassée pour décrire les détails de tous les jours est impressionnante. Voici une belle introduction à l’archéologie pour qui part visiter le Mexique.

La place de la Lune fait 207 m de large pour 135 m dans sa longueur. La pyramide de la Lune ferme l’espace au fond du haut de ses 45,79 m tandis que de courtes pyramides à quatre étages le ferment sur les côtés. La base accordée à la lune est plus étroite que celle du soleil, 140 x 150 m. A l’intérieur, une fosse a été découverte en 2001. Elle contenait un squelette humain. Cela ne fait pas de la pyramide une tombe, il s’agissait plutôt d’une « offrande » accompagnée de figurines humaines en obsidienne et jade, de coquillages et de deux jaguars dont il reste les squelettes.

Une peinture de jaguar, très bien conservée, demeure sous une arcade de l’allée des Morts et un palais des Jaguars, ici représentés non à poil comme les touristes, à plumes, borde la place de la Lune. Faute de temps et d’envie, par cette chaleur beaucoup renoncent à effectuer l’ascension de cette pyramide. Elle est d’ailleurs beaucoup moins fréquentée que la première.

Commentaires récents