Revoir ce film montre combien la société française a changé. La bascule a eu lieu en 1968. Avant (ce n’était pas mieux avant…), les petit-bourgeois regardaient les grands bourgeois pour savoir comment se comporter, lesquels singeaient les grands seigneurs aristocrates – désargentés mais portant beau et flambant d’esbroufe. Richard Briand-Charmery (Jean Gabin) est de ceux-là, chef d’escadron des hussards en retraite (depuis 1927 !), d’une famille honorable. Après avoir claqué sa vie dans les bancos et le jeu, il a vieilli. Il singe les nobles du cadre de Saumur pour escroquer sans vergogne les gogos assez niais pour se prendre à son apparence.

De par son ancien métier, il connaît les chevaux ; il sait tout du moins en parler. Il place donc sa belle histoire (un storytelling avant l’invention yankee du mot) à un boucher, à un patron de boite de nuit, au restaurateur Ripeux (Louis de Funès). Auvergnat fils d’auvergnats dont le nom sonne comme ripoux, lui aussi fait son cinéma devant ses clients au restaurant, affectant de renvoyer une béchamel parce que trop liquide ou un steak saignant parce trop cuit. Les client adorent qu’on use d’autorité pour les bien servir, comme s’ils étaient des seigneurs.

C’est cela qui a changé entre les deux époques, celle du film et la nôtre. La belle histoire continue de courir les cartes des menus et les discours des politiciens comme le marketing des marques ou l’esbroufe intello des « artistes », mais il s’agit plus de faire rêver à soi, au bien-être, qu’au paraître social. Il en reste, mais moins qu’auparavant. Les airs d’aristo que prend Gabin ne séduiraient plus autant. Les gens cherchent plutôt des « spécialistes » que des seigneurs. Ils se font autant gruger, sur des placement mirobolants rapportant 18 % par an garantis quand l’inflation est à 2 %, ce qui est hors de tout bon sens, mais pas sur la seule bonne mine de l’escroc.

Chaque matin, le « commandant » se lève à 10 h, tout en affectant de se rendre sur les champs de course dès 7 h. Il épluche Paris-Turf et appelle ses gogos. Il leur vante successivement les chevaux en partance dans la course, le hasard fera que l’un d’eux au moins gagnera la première place, lui faisant empocher un pourcentage. Certains lui confient même du liquide à parier, ce qu’il se garde de faire, sachant pertinemment que le cheval est un tocard. Il empoche la mise alors que le gogo croit avoir joué et perdu sur « les impondérables » des chevaux. Car l’époque est encore au liquide, massif, pour éponger les bénéfices du marché noir durant l’Occupation.

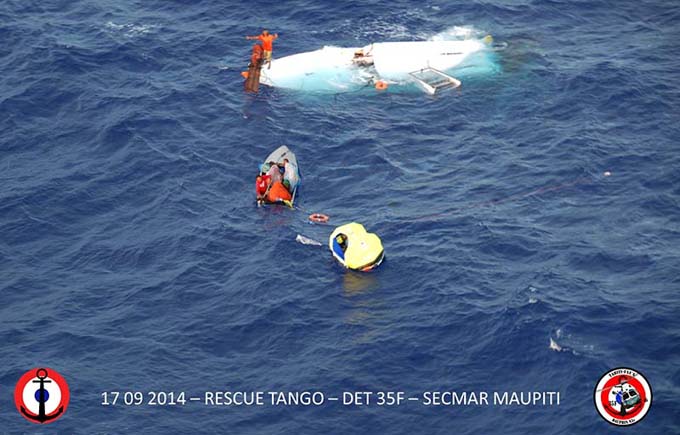

Mais Ripeux a de la chance, le cheval gagnant est le sien. Le commandant, qui a « étouffé » les billets, se voit engagé à rembourser une forte somme dont il n’a pas le premier sou, vivant au jour le jour, allant dîner chez sa sœur les soirs de dèche. Il propose dont à Ripeux de tout miser sur un autre cheval qui, heureusement, perd. Ripeux, à qui il ne fallait aucune émotion forte, n’a pu s‘empêcher de se rendre à Chantilly pour voir la course. Son cheval n’est pas mal placé mais perd d’une courte tête. Le restaurateur est terrassé d’une crise cardiaque – non mortelle puisqu’il délire encore sur sa civière.

Briand-Charmery est sauvé sur le fil, mais pour combien de temps ? Il a rencontré une ancienne amour qu’il a planté là sur un champ de course des années auparavant à Saratoga, ayant été lessivé. Elle ne lui en veut pas et en a épousé un autre, un riche, qui a gagné ce jour-là. Comme quoi « les femmes », au début des années 60, avaient la réputation de chercher l’argent et « la sécurité » avant l’amour. Il l’invite au Shéhérazade, un cabaret russe très onéreux où il fait un chèque énorme pour payer le caviar, le chachlik spécial, l’orchestre tsigane et le sommelier. Un chèque sans provision sur son carnet de chèque qui ne sera pas renouvelé. Heureusement, les banques sont en grève…

Mais cela ne saurait durer car « tout a une fin », philosophe-t-il devant son compère Charly, garçon « de courses » (Jean Lefèbvre). L’essentiel est de se tenir droit et de « ne pas garder les mains dans les poches ». L’apparence, toujours, pour rester sur le fil. Jusqu’à la fin – inévitable.

DVD Le gentleman d’Epson, Gilles Grangier, 1962, avec Jean Gabin, Madeleine Robinson, Louis de Funès, Gaumont remasterisé 2020, 1h22, €12,99 blu-ray €16,93

Commentaires récents